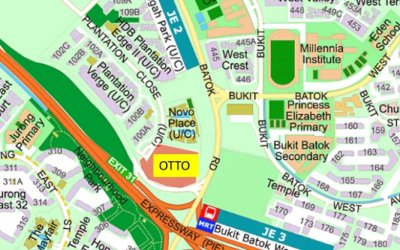

新加坡的馬里士他路(Balestier Road)已經被國家文物局規劃成為歷史走廊之一。馬里士他路的得名是源於一位美國香料種植家,約瑟夫.馬里士他(Joseph Balestier),他當時決定在梧槽大伯公的地方(如今的馬里士他)種植甘蔗建設糖廠,但最後以失敗告終。約瑟夫.馬里士他也是美國駐新加坡第一任總領事,馬里士他路因此得名。

馬里士他路

如今的馬里士他路上有很多各時代建築風格的店屋、住宅等建築。坐落在這條街與金吉街交叉口處有一排就店屋,它們就是所謂新加坡的巴洛克式建築,在惹蘭甘馬挽路也有這類混合建築風格的店屋,設計別具一格,有很多圖騰的裝飾,表現出當時的人民豐富的人文色彩和本土以及西方文化並存的美妙。

位於馬里士他路與德申宋路(Tessensohn Road)的交界處有一排建於1953年的保護店屋,豪利控股(Oxley Holdings)將這一排店屋重新發展成為一處地標級建築群。其中會7間零售商鋪和9個住宅單位會建在這排保護店屋的後面,其他的單位都會在一棟高6層的新開發的住宅項目中。

保護店屋將會被漆成白色,並以一些列具有民族特色立體雕刻裝飾,而後面的建築則會採用深色調和現代感的設計完成,形成顏色的對比,建築風格呈現出明顯的對比。該項的主要設計理念是結合了生態環保的花園景觀,襯托出1953的年代色調。

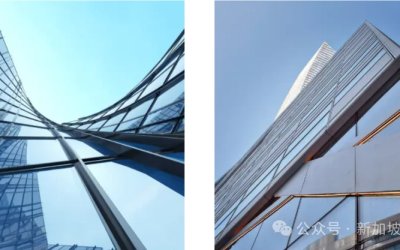

這棟復古建築的設計公司就是Park+Associates,當初的設計靈感來源於一首皇后樂隊在1975年的歌曲《波西米亞狂想曲》。就像這首歌曲一樣Park+Associates將這棟復古建築的設計構思分為:民謠、歌劇和搖滾。

豪利控股的項目負責人表示,這次的裝潢藝術立面就像一部歌劇的序曲,將保守的歷史保護店屋以民謠的概念穿插進去,將搖滾融入現代感的建築設計並在一起。

從外觀上看,整個設計著重在每個單位與其現代的線形設計的延續,為了強調店屋的魅力,浴室的設計以綠色為主要色調的瓷磚等材料。洗手間的鏡子是一個膠囊型的設計圓潤中又不失線條感,一種復古的情懷,鏡子的後面是一個儲物櫃。

相比之下廚房的設計則是用了深灰的色調,而大理石板用於背景顏色,使空間看起來高檔而典雅。淋浴區也是同樣使用了深灰色的瓷磚,以喚起懷舊之情。

豪利開發商還對這棟1953年的老建築進行了維護。項目的景觀區中會種植很多綠色植被,那種戶外植被不需要特別精心的照顧也可以生氣蓬勃。

每個單位都配置了移動應用設備,居民可以通過手機輕鬆操控家中的智能家居設備。

1953將推出了58個住宅單位,包括從441平方英尺一臥室到1399平方英尺的四臥室戶型,根據市建局的數據顯示,截止9月底,已經售出了30個單位 。最近的一次交易是位於5樓的一套614平方英尺的單位,價格為114萬新元,約合尺價1863新元。

1953的大部分買家為新加坡人,他們覺得基於1953的地段、歷史價值和保護潛力,這個樓盤具有很大的升值潛力。