牽著年長父母的手。(商業時報)

作者 倉吉

中央公積金局近日公布新加坡「退休養老與健康調查」(Retirement and Health Study)中有關年長者生活費的研究報告。

調查結果顯示: 約七成年長者有親友補貼生活費。

75歲及以上年長者中,有77%獲得親友給的生活費;65歲至74歲的年長者中,則有65%受到親友的接濟。

65%年長者有子女定期給生活費、4%收到配偶給的生活費、從其他家人如兄弟姐妹或朋友那裡獲得生活費則占8%。

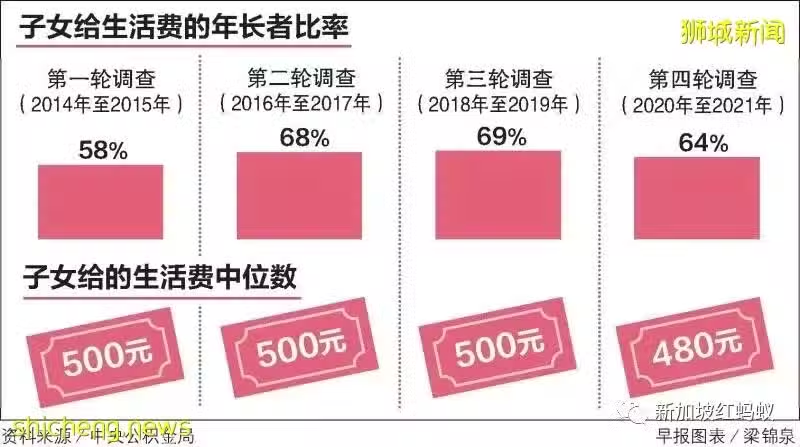

有子女給生活費的年長者占比從前年開始下滑,他們獲得的生活費數額有所減少,中位數從500元降至480元。

示意圖:給家用。(新明日報)

簡而言之,孩子孝敬年長父母的錢從2020年開始減少。以中位數計算,下降幅度不大。

這項追蹤調查自2014年展開,當局每兩年跟進同一批新加坡人的情況。研究員通過問卷提出退休、身心健康、生活方式和社會參與等各種問題,了解他們的退休與醫療需求。

前後共四輪的調查,子女孝敬父母的生活補貼在前三輪竟然保持在500元,第四輪,也就是2020至2021年微跌至480元,這顯然是頭兩年冠病疫情帶來的負面影響,但從另一角度來看,這項影響其實並不大。

公積金局指出,對本地年長者來說,除了公積金退休入息外,親友給的家用也是重要的經濟支柱。

(聯合早報)

時任人力部長楊莉明2019年在國會答覆一個書面詢問時說,截至2018年12月,領取退休入息的公積金會員中,每月入息不到500元者占74%。這些年滿65歲的會員都參加退休存款計劃或終身入息計劃,共約26萬8000人。

所以,單靠一生積蓄,俗稱「棺材本」養老並不容易。

新加坡人的晚年如何活得輕鬆自在,因階層和家庭情況而異。

年長者生活費靠子女的孝敬是本地社會的傳統,從2014年開始的四輪調查顯示這個傳統還維持得不錯。

對父母而言,孩子每月多少有點孝敬,表示兩代親情還在,多一點少一點不是關鍵。

老夫老妻。(海峽時報)

老人家太過跟數目斤斤計較,以為孩子收入高,就該給得多一點,這不是為難孩子而是為難自己。

年輕一代不奉養父母,父母有苦說不出,反而得靠政府或是社會組織的介入。但一旦有外來因素介入,兩代關係往往變得更惡劣。

老年人普遍恐懼的一天就是被家人送去老人院,之後就像被丟出去家門的垃圾,難得見到孩子一面。年輕一代則像是卸下身上的負擔,生活得更自由。

另一種情形是,當年長父母患上失智症,生活完全無法自理,給孩子帶來很大的痛苦,再孝順的孩子也會不堪折磨。把父母送去療養院是最不得已的安排,就怕經濟能力不足。

7月24日的《聯合早報》周刊,專題報道一對「幸福」的空巢夫妻,懂得豐富晚年生活。

他們的子女在美國留學後就不回來,兒子是特許會計師,女兒當醫生,兩人都有穩定的專業,生活過得很好。同為88歲的老夫妻接受孩子不回來的選擇,兩老空巢日子轉眼40載。

7月24日的《聯合早報》周刊,專題報道一對「幸福」的空巢夫妻:丈夫陳炳炎(88歲)和太太許菲立(88歲)。(聯合早報)

這對老夫妻通過參與義工服務,也當婚姻宣誓官,充實生活的內容,平日在院子裡種花種菜,排遣寂寞。

他們尊重孩子不回來的選擇,但他們對孩子的「尊重」,其實更大的是一種無奈。

當越來越多父母把孩子送到國外讀書工作時,他們都得做好孩子不回來的心理準備。

不過,孩子即使留在本地,對年老父母不聞不問,每個月三幾百元的生活費也拿不出手,則老人家被遺棄的悲哀更甚於空巢。

兩代之間最遠的距離,不是物理上的空間,而是感情上的空白。