自政府宣布全體民眾完成百分之80的接種疫苗後,新加坡將邁向新的抗疫新常態,即把冠病19從全球性的大流感視為季節性的流感。於是,人們期待著這一天的早日到來。7月10日終於看到了社區病例歸零的好景。

可惜,事與願違,7月12日卻突然爆發了KTV夜店感染群。更出人意表在7月16日爆發了裕廊漁港更大的感染群。至今還在嚴重威脅著人民的健康生命和生計。苦戰一年多的抗疫戰鬥,不得不投入戰勝第二波疫情的戰役。

(裕廊漁港爆發感染群)

如何看待這一波的疫情?也許,有人會從追責的視角解讀,又或者從疫苗的有效性分析。我則想從新加坡應對冠病19的戰略思維,進行研判與解析。

新加坡的抗疫進程,從第一波輸入型病例到社區病毒傳播,再到廣泛蔓延到客工宿舍(23.01.2020---29.12.2020)的疫情演變看,新加坡所採取的戰略思維(與疫共存)與防控舉措(不封城鎖國),確實是做到了逐步有效管控,並將病例維續在低端。

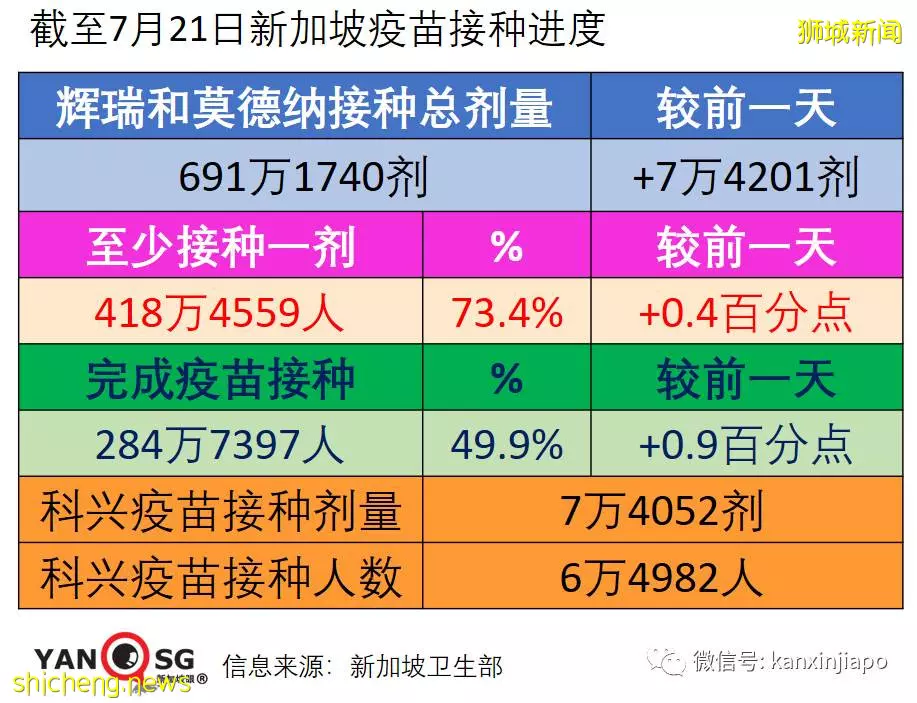

與此同時,慶幸有了事前的部署,從2020年12月30日起開始了疫苗的接種,且配合著相對良好的醫療資源和管控舉措,此後讓病例一直保持在低端的狀態。也因此,政府才得以依據接種疫苗有效性的科學數據為準,思考與制定防控疫情的新階段。

如今的問題是,在這個骨節眼上,這樣的戰略思維與布局到底可行嗎?

要回答這樣的問題,先來評斷一下這一波的疫情會演變成怎樣?

咋看起來,這一波的疫情如果管控的不好,的確有可能爆發成病例居高,範圍廣泛的狀態。即使如此,是否意味著,新加坡將難於或無法進入新常態呢?

(出現確診病例的巴剎已經圍起,需要掃碼進場,便於追蹤。) 個人認為,就算出現如此情狀,或許會拖延邁向新常態的時間,卻不會改變邁向新常態的走勢。這是因為,以下兩個數據所顯現的變化,就提供了足以確保走向新常態的不可逆轉。

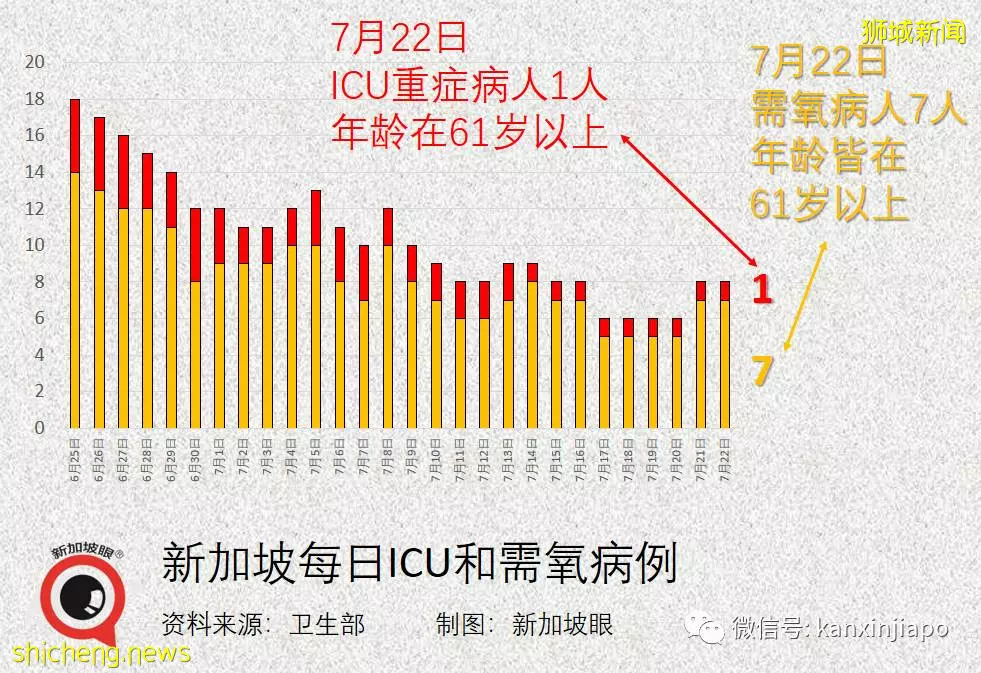

第一是,自7月12日爆發新一波疫情以來,儘管確診病例不斷攀升(2021.07.13—2021.07.22 確診病例總數是1,014起),但病患需要採用氧氣,一直還維持在5到7名確診者,進入加護病房的病例也一直少於3個。

這就意味著,即使確診也還不會出現嚴重的病況。這就印證了專家所說的,接種疫苗將能有效防止確診者危及生命。換言之,接種疫苗後得了冠病也有如染上季節性流感一樣。

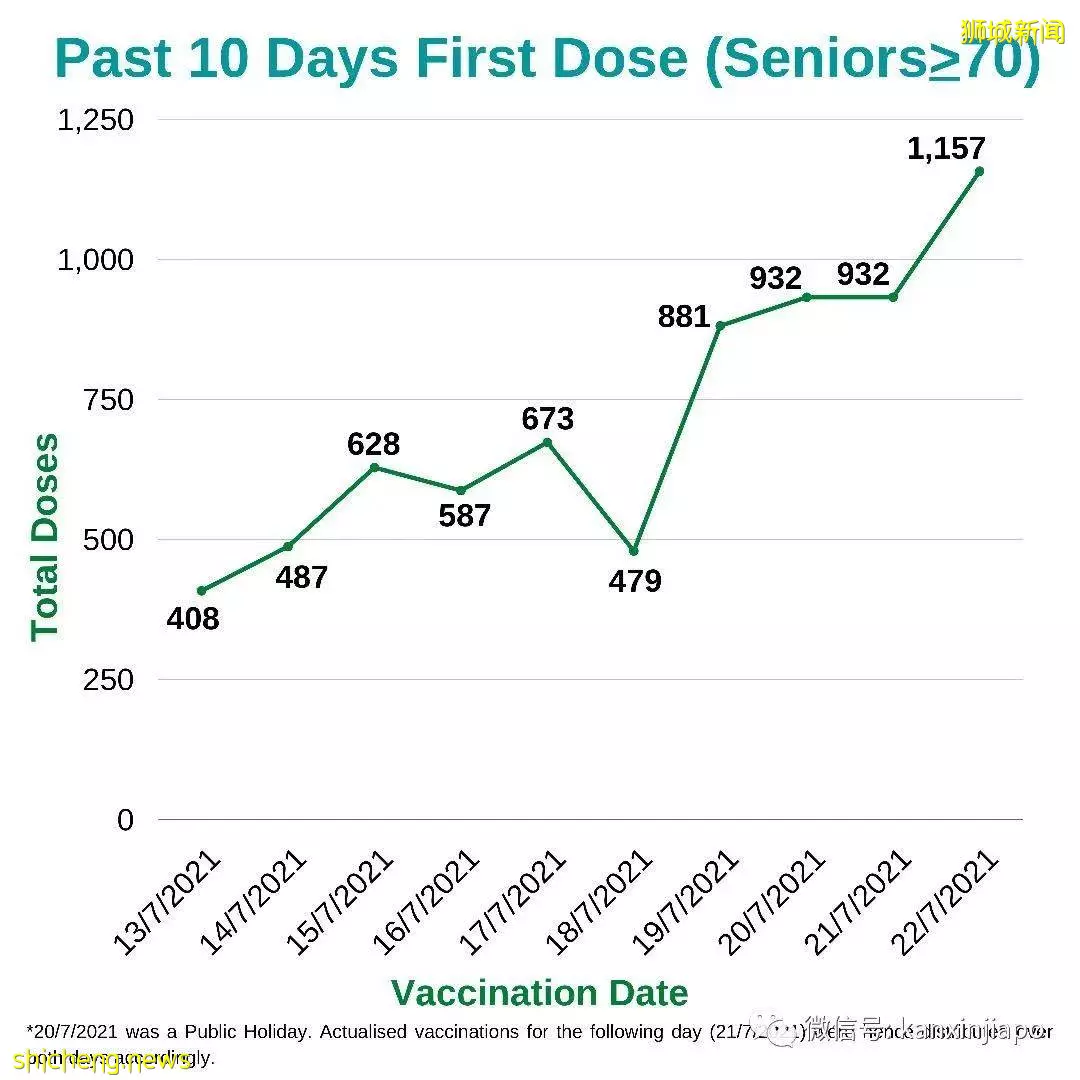

第二是,對這一波疫情的研判,雖離不開管控的有效性(時間與代價),但更為關鍵的是,如何讓60歲以上20萬還未接種疫苗的長者,加速疫苗的接種,這才是問題的癥結所在。雖說勸說60歲以上長者接種疫苗不易,但持之以恆必有成效。從以下的圖表顯示,接種疫苗的進度還是不錯的。

(過去10天,新加坡樂齡人士接種率提升,圖源:王乙康臉書)

因此,只要對比第一波和第二波疫情的共同點與不同點,也就更容易釐清事態發展的走勢。

第一波疫情的發生與克服,是從應對突發致命大流感到有效管控病毒傳播與病例擴散的應對。而這一波的疫情則通過接種疫苗走向群體免疫,並配合防控舉措,進而把大流感變成季節性的流感應對。

這就意味著,面對第二波疫情的焦點,已不再是病例與致命率,而是疫苗的接種率及其發揮的效應,及由此採取的相應防控舉措。

這種轉變與過渡,便是我們研判新一波疫情的依據。也可以說,即使第二波疫情的病例更多,因確診者大多數是無症狀或輕微的,也就不會阻斷新加坡防控疫情走向新常態。 (作者:蔡裕林 獨立時政評論員)

蔡裕林的《新加坡抗疫紀事》講述了新加坡在2020年面對疫情的反應以及政府、民間團體如何應對挑戰、全民上下抗疫的過程。

已上架的書局包括:友聯書局、友誼書齋、紀伊國屋書局烏節、卓爾書店和大眾書局(包括百勝樓、大巴窯、裕廊坊、馬林百列、長堤坊、納福坊、淡濱尼和NEX的分店)。

新加坡眼商城也已上架本書。

注意事項

1. 新加坡網友請自取

2. 下單後,憑藉下單信息聯繫「新加坡眼商務號」(微信號:xinjiapoyan8) 確認領取地址

3. 此書可以發往中國 :需加50元人民幣國際郵費。