45年前,1978年12月18日,中國開始實施「改革開放」。

45年來,中國推行高水平對外開放,全面推進中國式現代化,極大地改變了中國的生產和消費形態,也改變了中國的命運和世界政治經濟的格局。

而45年前的今天,11月12日,鄧小平訪問新加坡。

兩者之前,關係密切。

1978年11月12日,李光耀在新加坡機場

迎接到訪的鄧小平(圖源:新華社)

鄧小平1978年訪問新加坡

鄧小平1978年訪問新加坡,主要做了些什麼?李光前參考圖書館高級參考與研究館員高小行做了以下總結:

一、公共住房計劃

鄧小平聽取了關於公共住房計劃情況的介紹,並登上該局22層辦公大廈的頂層,瞭望周圍一幢幢新建成的公共組屋。小平詢問了新加坡每年住房建築的總面積和其他有關問題,在得悉新加坡總共有三萬名技術人員和工人從事住房建築的情況之後,他說,新加坡的建築機械化程度高。

據中國新聞社報道,結束訪問新加坡之後,12月2日,鄧小平約胡耀邦、胡喬木、于光遠等在家中談話,特別舉了新加坡的例子:新加坡月收人1500新幣有權買房產,五房單位,70平米,花半年工資。那裡的房租是工資的15%,而歐美日則是三分之一。

二、工業園區

鄧小平也到裕廊工業區,聽取了相關介紹,並登上五層樓高的瞭望塔,鳥瞰這個新加坡最大的工業區。新加坡以裕廊工業區為基地,提出面向出口的工業化戰略,走跨國公司投資為主的發展道路。時至今日,裕廊工業區依然保持著旺盛的活力,其發展模式是中國各地的開發區借鑑的對象。

李光耀向鄧小平介紹了外商投資對新加坡的好處。鄧小平回憶說:「我到新加坡去,了解他們利用外資的一些情況。外國人在新加坡設廠,新加坡得到幾個好處……我們要下這麼個決心,權衡利弊、算清帳,略微吃點虧也干。」

訪問新加坡的一個月之後,1978年12月22日,中共十一屆三中全會公報正式把「努力採用世界先進技術和先進設備」寫了進去,確立了「利用外資」的政策。

後來,中國在廣東沿海地區建立了特區,邀請新加坡前副總理吳慶瑞當經濟顧問,讓他對華南沿岸幾個經濟特區的發展問題提供意見。

改革開放十多年後,1992年1月28日至2月21日,鄧小平南巡,在遊覽珠海市容時,鄧小平情不自禁地感嘆道:「珠海有點像新加坡了。」

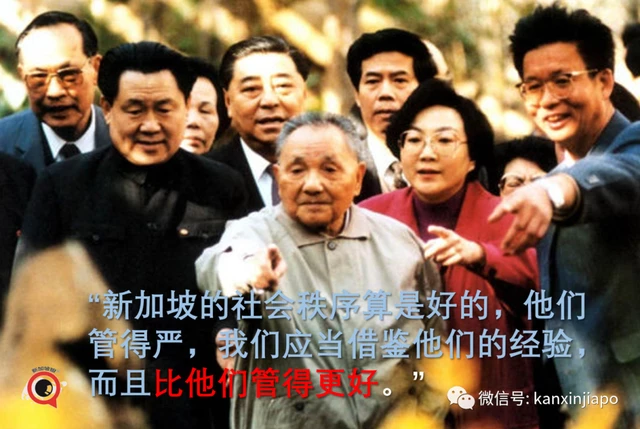

在南巡時,鄧小平作了一系列重要講話。其中,他說了一句:「新加坡的社會秩序算是好的,他們管得嚴,我們應當借鑑他們的經驗,而且比他們管得更好。」

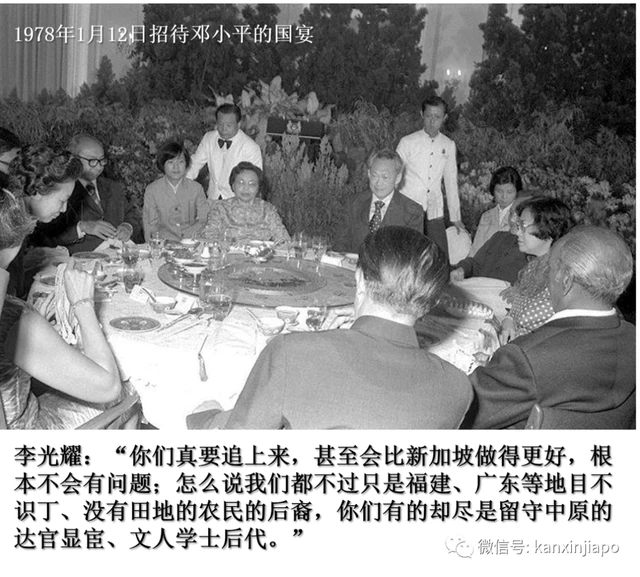

1978年訪問新加坡時,鄧小平在晚宴上盛情邀請李光耀訪華。李光耀說,等中國從十年動亂中恢復過來他就來。鄧小平說那需要很長時間。

李光耀回應:「你們真要追上來,甚至會比新加坡做得更好,根本不會有問題;怎麼說我們都不過只是福建、廣東等地目不識丁、沒有田地的農民的後裔,你們有的卻儘是留守中原的達官顯宦、文人學士的後代。」

鄧小平聽後沉默不語。

經過45年的改革開放,我們今天看到,中國已經追上來了,而且在許多方面比新加坡做得更好。

而且帶動了本區域乃至全球的創新與發展。

感謝鄧小平。

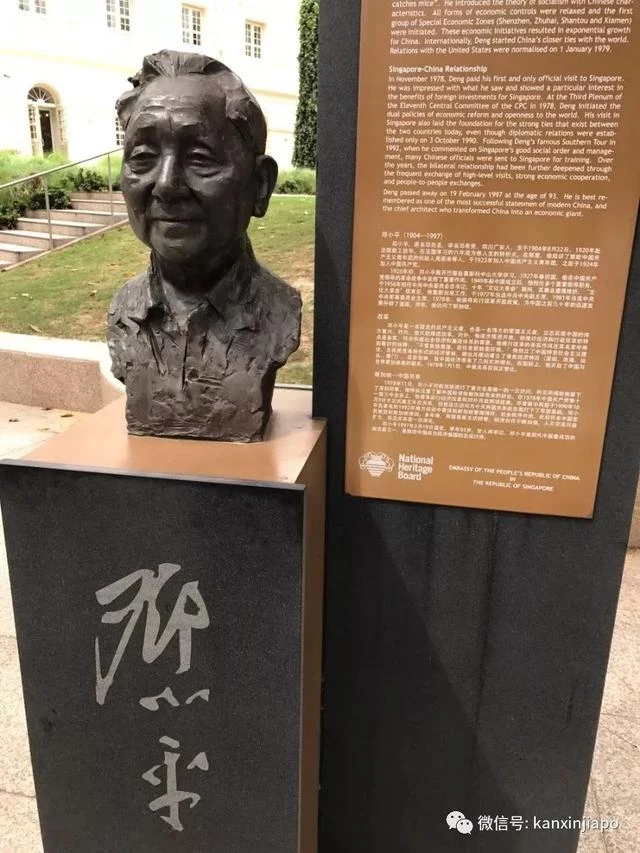

新加坡十分推崇鄧小平

在新加坡河北岸,豎立著幾個外國領導人的銅像。

新加坡國家文物局樹立這些銅像的目的,在於紀念這些深受自己人民愛戴敬仰,對自身的國家有傑出貢獻,同時也對新加坡有重要貢獻的偉大歷史人物。

其中一個,就是鄧小平。

每天在新加坡河畔跑步、徒步、上下班通勤的人很多。大家都知道鄧小平對中國的貢獻,但並不清楚他對新加坡是什麼貢獻。

且聽本文道來。

說到鄧小平,就不得不先說說改革開放之前的中國。

李光耀曾在他的回憶錄中說道:

1949年中華人民共和國成立,新加坡本地人分成兩派:一派是受華文教育的人,他們對中國有強烈認同感,期待中國崛起以一雪多年來在英國殖民政府統治下的屈辱。另一派是馬來人、印度人、受英文教育的華人以及少數支持國民黨的受華文教育人,他們則對中國的崛起感到恐慌。

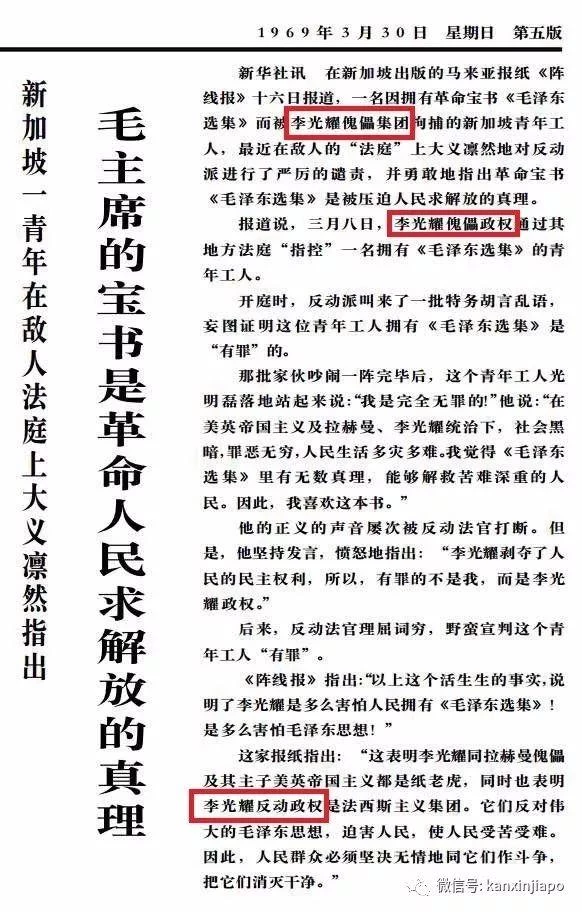

同時,在1970年之前,中國並不承認一個獨立的新加坡的存在,而把它稱為「馬來亞的一部分」,而中國央媒也經常指責「新加坡當局」「武裝鎮壓新加坡人民的犯罪行為」,「進行反共、反華、反人民的罪惡活動」,李光耀也經常被稱為「帝國主義者的傀儡政權」、「英帝國主義及其走狗」、「反動政權」。

1969年,中蘇交惡,邊界衝突達到了頂峰。到了1970年末,由於中國需要盡力拉攏各國以共同對付蘇聯,便悄悄改變了對新加坡的立場。

1971年8月9日,中國銀行新加坡分行第一次在新加坡國慶日當天升起了新加坡國旗。

中國銀行新加坡分行的大樓

曾是新加坡CBD最高的建築

同年,新加坡兩支桌球隊首次前往北京,分別參加亞非桌球友誼賽和亞洲桌球聯盟賽,這是新加坡與中國的第一次接觸。

1972年,中國派桌球隊到新加坡進行友誼訪問

1971年10月25日, 聯合國大會以76票支持、35票反對、17票棄權、3國未投票,通過《聯合國大會2758號決議》:「恢復中華人民共和國政府在聯合國的一切合法權利」。

1971年10月25日,中國重返聯合國

76張支持票中,就有一張來自新加坡駐聯合國代表,他聲明:「新加坡只承認一個中國,而台灣是中國的一部分…… 因此,台灣問題屬於中國內政,只能由包括台灣人在內的中國人民自己解決。」

「一個中國」原則,新加坡堅持至今。

李光耀的首次訪華

1. 我們不親蘇,也不親中,我們親西方

1975年6月和9月,通過泰國首相和伊朗首相分別向李光耀傳達了邀請李光耀訪問中國。由於當時周已經病重,伊朗首相在傳話時還說了「時間不多了」。卻沒想,周於1976年1月8日逝世。李光耀於同年4月宣布,定於6月訪華。

在訪華的準備中,李光耀特別做足了工作,他自己的說法是「比任何一次國事訪問都充分」。臨行前,李光耀就主要課題與代表團所有成員統一口徑:

(一)由於新加坡75%人口是華人,馬來西亞和印尼懷疑新加坡親中國,美國和蘇聯也有此疑心。因此,新加坡必須在馬來西亞和印尼都與中國建交之後,才能與中國建交。

(二)當時中國有「三個世界」理論,認為美國和蘇聯稱霸世界,是第一世界,蘇聯在美國撤出越南之後,在東南亞進行滲透和擴張,但是美蘇是紙老虎,野心太大,能力不足;亞非拉(包括中國、新加坡)是第三世界;在兩者之間的第二世界是美蘇以外的已開發國家。中國擔心蘇聯收買新加坡華商領袖的支持,不能讓一頭虎(蘇聯)取代一匹狼(美國)。

於是,新加坡代表團要向中國闡明:「新加坡不對強大的中國存有猜忌,我們不親蘇,也不親中,我們親西方,因為這符合新加坡和我們鄰國的利益;蘇聯在新加坡和本區域的舉動新加坡政府都掌握,而且會繼續密切關注。」

2. 齊聲批判「走資派」

李光耀訪華日期定為5月10日至23日。當時新加坡和中國之間沒有直航。新加坡的17人代表團先是飛到香港,然後搭火車到羅湖,徒步越過邊界,乘坐專列到廣州,然後搭三叉戟專機到北京。

為了避免造成「華人回鄉」的誤會,李光耀安排了印度裔的外交部長拉惹勒南和馬來裔的政務次長麥馬徳隨行,並且所有會議以英語進行。

抵達中國時,歡迎現場還有一個大橫幅,印著「堅決支持新加坡人民」。李光耀對此有神評論:「他們還不打算支持新加坡政府」。多年後,李光耀女兒李瑋玲也曾回憶到此場景。

當時周恩來已經逝世,鄧小平已被「打倒」,會見代表團的是總理華國鋒。

在與華國鋒見面時,李光耀說,東南亞國家有相當多的華人人口,雖是少數民族,但在經濟上扮演非同小可的角色,本來就已經引起原住民的妒忌和不滿。

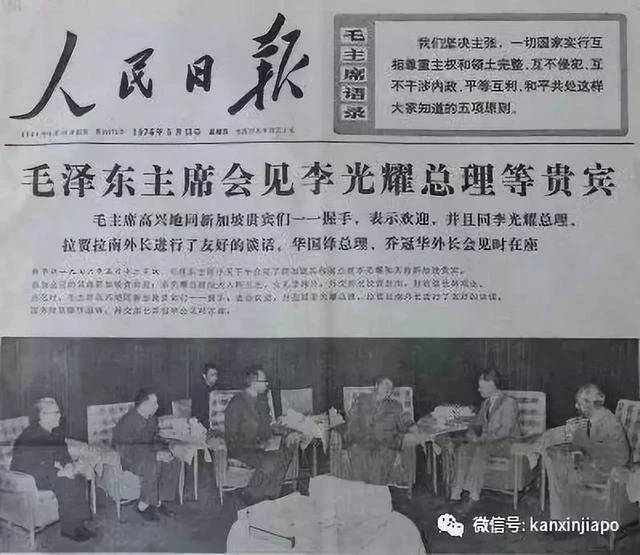

李光耀說,這次《人民日報》頭版頭條報道了他和毛的會面,必定叫東南亞各國不悅,也引起他們的疑慮。所以,在這些疑慮消除之前,李光耀請華國鋒暫時不要派貿易考察團到新加坡來。

在會見時,華國鋒提到了「走資派」。當時李光耀不以為意。一直到後來他離開北京到西部省份訪問時,到處反覆聽到眾人齊聲批判「走資派」,李光耀才意識到,這個沒有被點名的「走資派」,必定是個重要人物,才會再三受到批判。

之後,李光耀一行離開北京,乘上專列,開始西部之行,包括參觀大寨。

當時,大寨是模範公社,雖然土地貧瘠,但經常出現奇蹟般的豐收,因此提出「農業學大寨,工業學大慶」的口號。因此,李光耀提出要參觀大寨。

但是,後來,李光耀在回憶錄中寫道,「十年後,他們揭露大寨其實是個騙局」,收成特別好是因為農作物得到特別的照顧,刺激了產量。」