最近騙局——在面薄通訊軟體上管你要電話號碼。(網際網路)

作者 盧麗珊

你一生中被騙幾次?

我不是問有沒有被騙,因為一定有被騙過,只是次數多寡而已。

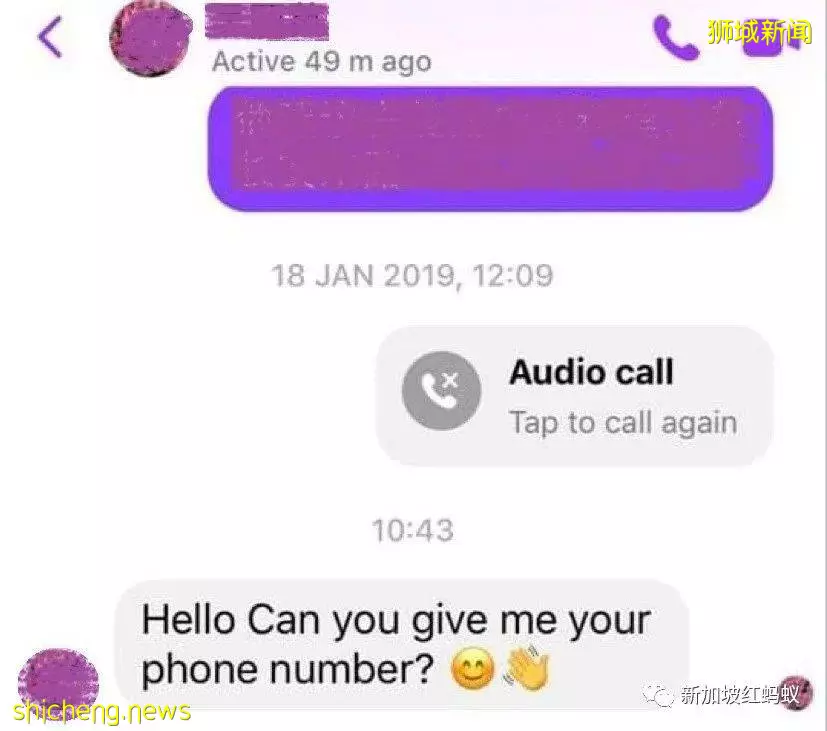

我上星期在一天裡接獲「面簿通訊軟體「Messenger」來自世界各地三個朋友的信息,不約而同叫我給她我的電話號碼。一看就知道朋友的帳號被駭客入侵,馬上跟朋友以其他方式聯繫,通知他們馬上告知朋友圈的朋友以免上當、刪除帳號或者暫停使用帳號。

騙子用我的其中一名好友的messenger給我發的信息。(作者提供)

一天三個帳號被入侵,看來詐騙伎倆已一步步逼近,不得不提高警惕和防範。

無獨有偶,我們有時比自己想像中還容易相信人,我和好幾個朋友都有過給對方電話的經驗。這是由於信息是來自朋友圈的朋友,一個不留神真的會中招。

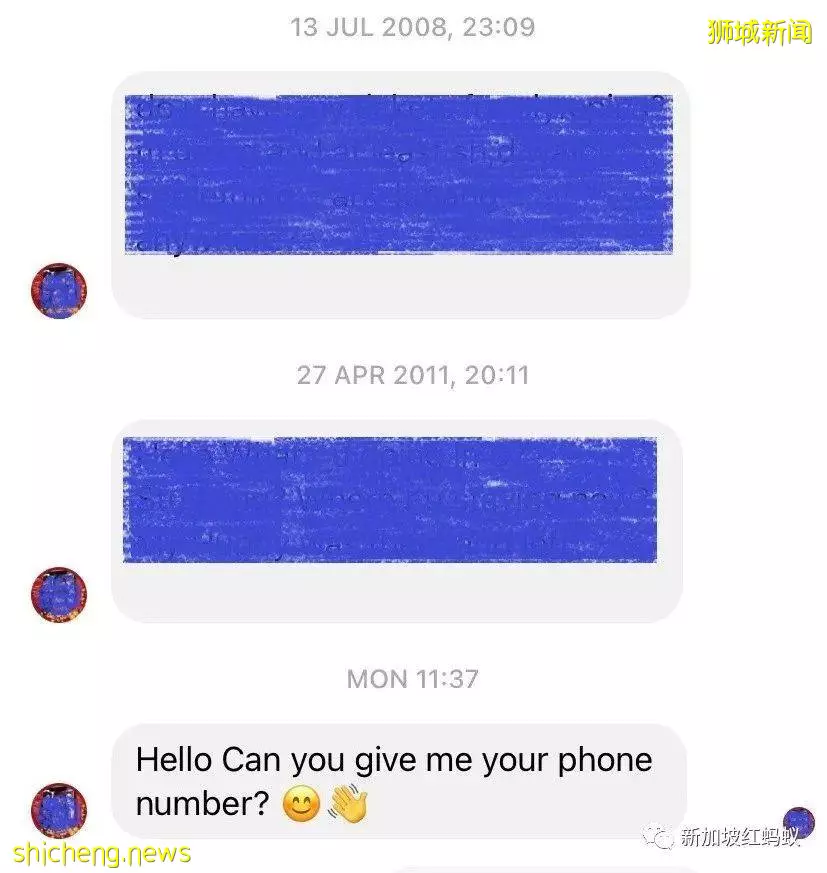

有朋友告訴我,這周一(3月22日)也收到messenger發來的詐騙信息,內容與我早前收到的完全一模一樣。(作者提供)

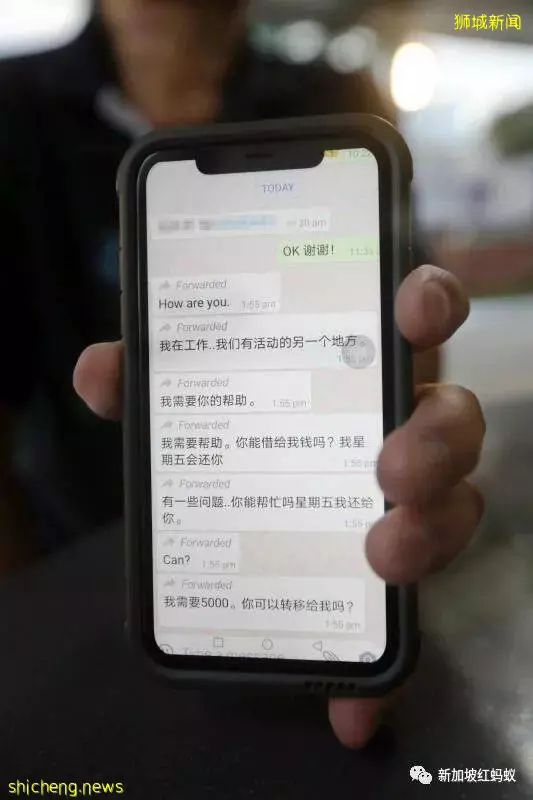

我兩星期前曾收到一個遠親小妹的信息,說參與購物平台Shopee的五周年促銷慶典,跟我要電話,說是純粹幫忙而已。我不疑有他就給了電話號碼,以為這就完事兒,結果她說我中獎了,要轉帳給我。此時我已知道中招。

坐在我旁邊的妹妹此時也收到「小妹」的信息,一樣:要電話號碼。 於是,我決定跟「她」玩下去,她說要轉1150新元過來,必須給她信用卡帳號才行。

我說對她感激不盡,要請她吃飯,然後才親手從「她」手上拿到那筆獎金。當然,「露餡」的對方無言以對,沒有下文。我隨即刪除她的帳號,以免後患無窮。

數碼詐騙不在少數。(聯合早報)

在面簿上,通訊軟體上還有無止盡的「加為好友」的請求,每次都是男士和年幼孩子的照片。自從更改設定後,這類請求已大大減少。這些「男士」是以楚楚可憐,帶著年幼孩子的形象,想打動母愛泛濫又芳心寂寥的熟齡單身女性。這個「市場」很大,也成為他們進行愛情詐騙的第一步。

很多時候,這些「人」都是從相熟朋友的帳號發來,以為是對方的朋友,其實不然。這種「套近乎」的伎倆屢試不爽,千萬要跟朋友核實,否則一律不加為友。

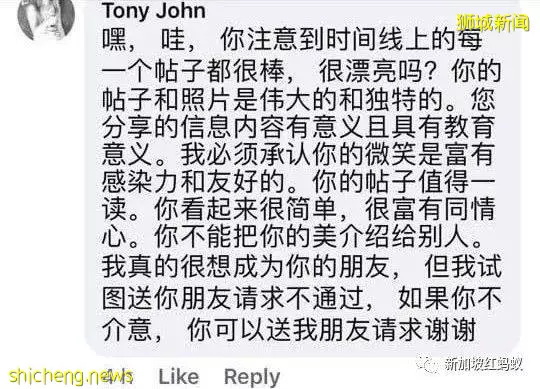

除此之外,還有一些會在面簿的公開貼文上寫下肉麻兼噁心的留言,對「獨一無二的美貌」、「不凡的智慧」和「驚艷的的外表」盲目的表揚、歌頌一番。

(作者提供)

這些「人」連功課都懶得做,照搬翻譯軟體翻譯來的蹩腳中文來吸引獵物,侮辱中文之餘,還浪費我的寶貴時間,真是白痴到極點。

有時看到真的氣不打一處來,刪除帳號前把對方罵個狗血淋頭,以泄我心頭不快。其實我因此生氣才傻,但是我就是生氣。

新加坡2020年每天有39個人被騙

其實今年二月,媒體報道警方去年接獲多達1萬4236起詐騙案件通報,相較前年激增65.1%,十大類型騙案就騙走超過兩億元。

平均來說,去年每天有39個人被騙。確實驚人的數字,當然這些數字應該還是保守的,很多人吃了悶虧並不會去報案。

十大類型騙案仍以電子商務騙局名列榜首,增加19.1%達3354起,當中最大一筆金額就高達190萬元。確實驚人的數字,當然這些數字應該還是保守的,很多人吃了悶虧是不會去報案的。

理工學院學生阿金(化名)被假警察騙走近2萬元,騙子事後還發「轉帳證明」給他。(聯合晚報)

排名第二的社交媒體冒充騙局的案例增幅最大,分別從786起激增282.9%至3010起,被騙走的金額是580萬元。這也是我碰到的情況,如果我當時大意,或者有點貪婪的馬上接受「小妹「的獎金,把信用卡帳號泄露,我可能就會成為上列數字的受害者一員。

根據報道,在社交媒體冒充騙局中,大多數受害者都提供了一次性密碼(OTPs)。騙子通常會使用社交媒體Instagram和臉書,通過冒充受害者的朋友或謊稱可以幫忙註冊線上比賽或促銷活動來行騙。

千萬不要大言不慚:「我才不會那麼笨」

人類進入高科技和數碼時代,寬廣的網絡世界反而令詐騙無孔不入,以迅雷不及掩耳之速和多元途徑虜獲一個又一個的受害者。我們身邊早已充斥林林總總的智能產品,進入一個智能經濟的時代,可是我們為什麼還是可能成為下一個不智慧的受害者?

首先,即使大眾傳播媒體常常鋪天蓋地的報道行騙伎倆,還是有人繼續被騙,這是因為科技讓匯款和通訊變得越加便利,更是讓騙徒有機可乘。

科技讓匯款和通訊變得越加便利。(海峽時報)

我們千萬不要大言不慚:「我才不會那麼笨」;其實社會不斷進步,行騙的伎倆也日新月異,而且每一次都是要切中人性中最軟弱的部分,利用我們最美好的善良、樂於助人以及對人的信賴。

當然,與此同時歹徒非常熟知人性中的劣根性,因為我們有時也會貪婪、貪小便宜、惶恐、擔心身邊人的安危、或者帶著僥倖心理認為「幸運也許會降臨我的身上」,然後毫無防衛的傾注自己的金錢,甚至是感情或愛情。

是人都有弱點

因為人都有弱點,所以人還是會繼續被騙,往往我們會被這些不露聲色的行騙伎倆叼著走,有時發現為時已晚矣。

我曾經在等待一個從俄羅斯寄來的商品郵包的過程中,收到「新加坡郵政局」的電郵,說我要付稅才能拿到郵包。等候心切的我竟然不疑有他上網付了3元8角。後來驚醒過來才發現上當了。

網絡詐騙案示意圖。(聯合晚報)

為什麼呢?我笨嗎?因為那是「官方」發來的電郵,因為對方正好擊中我的要害,因為我認為3元8角數目不大,於是我上——當——了!我馬上致電銀行取消我的信用卡,然後電郵新加坡郵局此事。

不是嗎?數目小到我都不屑去報警,然後我們這種人其實是助長了這些歹徒到處行騙,於是積少成多,粒米成籮。

其實令我揣揣不安的還不止是擔心錢被騙走,因為在我們向陌生人奉上機密信息之前,我們心理上會重重把關。

真正令我不安的是我們在疫情的封閉狀態中,從線下大幅轉移到線上的網購生活方式,一切似乎那麼的理所當然,那麼的堂而皇之。其實我們每向一個購物平台奉上我們的信用卡信息都增加一次被盜用的風險。

網上購物將信用卡被盜用的風險增加了不少。(聯合晚報)

另一個痛點是我們的社交媒體帳號極有可能輕易被入侵的風險,我們生活中無形中已經和社交媒體密不可分,極其依賴各種社交媒體溝通、社交、經商和工作。我們的人生,不管是通過畫面還是文字,已然赤裸裸的展現在社交媒體的平台上。這樣的公開和坦蕩也讓我們模糊了曾有的公開和私密的界限。這其實也是我們每一個現代人的困境。

我們似乎已經不能完全摒棄網上世界的社交媒體,它早已靜悄悄的顛覆過去社交方式:一邊拉近人與人之間的距離,一方面也掌握我們人生的所有軌跡、喜怒哀樂,甚至日常行蹤,其實想想真的背脊一陣發涼。

我們要如何從中找到平衡,保持理性,一邊廣交天下的社會化,一邊守護自我的私密、小我和安全網絡世界,大概是我們每個人逃避不了的時代任務。