新加坡骨科外科顧問醫生黎家榮。(海峽時報)

作者 侯佩瑜

本地骨科外科顧問醫生黎家榮上周五(10月8日)在面簿上貼文分享自己感染冠病後,居家康復的經驗,希望藉此消除冠病會「危及生命」的污名,讓大家無需過分害怕冠病這種病毒。

46歲的黎家榮寫道, 作為一名醫生,我醫治病人並幫助他們康復。但這並不表示醫生就不會生病和感染冠病,尤其在本地社區病例近日急劇增長的情況下。

他說,因為人們戴上了口罩以及保持安全社交距離,少了普通流感病毒,家人和他過去兩年都沒有生病。

然而已完成冠病疫苗接種的黎家榮,卻在9月27日晚上開始出現傷風和輕微發燒的症狀。他覺得不對勁,立即避免與家人接觸,在家進行自我隔離。

那天晚上他進行了抗原快速檢測(ART)自檢,當時的結果是陰性。他說,這是挺常見的現象。

但是原本頗像流感的症狀在夜間卻加重了,他不得不服用班納度來減輕發燒。

隔天起床後,他立即取消了當天需接待的所有病人的預約,待在家裡儘量休息,喝水補充水分,等到傍晚住家附近的家庭診所準備關門時,他才前去看醫生。這樣他就可以成為最後一個病人,減低傳染給其他等待看診病人的機會。

醫生也是人,也會擔心生病。黎家榮說,他最擔心的事情還是發生了:第二次的ART呈陽性,聚合酶鏈式反應(PCR)檢測後來也呈陽性。

他形容,冠病的發燒症狀持續時間是普通流感的三倍,大概燒了三天半,不過他的症狀還算輕微。乾咳和流鼻涕只維持了兩天。感覺就像得了流感,但感覺每天都在好轉。

他說: 「如果沒有接種疫苗,我的病情一定會更嚴重,痊癒時間也不會那麼快。這是一個令人討厭和具傳染性的病毒,所以必須認真對待。」

他認為,自我意識和有責任感是非常重要的。

義工給居家康復的冠病確診者送居家關懷包。(每日新聞)

黎家榮接受《海峽時報》採訪時也說:

「無可否認,當我開始出現症狀時,我感到非常緊張,因為我前一天才去看望年邁的父母,之前也見過我的病人。所幸的是,他們都沒被感染。」

他與妻子以及四個孩子同住。已接種疫苗的15歲女兒,進行PCR檢測呈陽性,但她無症狀,確診前後所做的ART檢測都呈陰性。

他猜測,女兒的檢測結果或許是假陽性,也或許真的被他傳染了。比較遺憾的是,女兒的同班同學卻「被波及」,必須放缺席假一周,學校還差點需關閉。

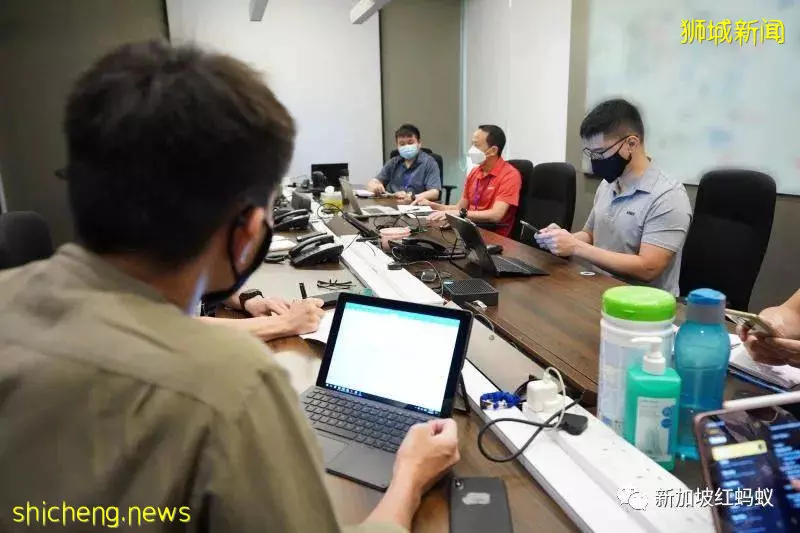

武裝部隊成立了居家康復工作小組,擴大熱線中心,回答公眾的疑問。(取自黃永宏面簿)

黎家榮在9月27日至10月8日進行居家康復。已康復的他與國人分享,應該如何做好準備來度過這段不確定的居家康復時期。

第一個步驟,也是最關鍵的就是改變看待冠病的思維。冠病是一種嚴重的傳染病,但對大多數人來說不是危及生命的疾病,通常可以完全康復。

他解釋說, 當我們感染冠病時,沒有必要感到羞恥或被污名化,這也是我寫這篇文章所想強調的一點。它不像沙斯(SARS)或中東呼吸綜合徵(MERS)那樣是致命傳染。它甚至不像B肝、C肝或愛滋病毒那樣的慢性帶菌者傳染。事實上,冠病成為地方性流行病(endemic),大多數人會以某種形式或方式接觸病毒。德爾塔變種毒株的傳染性就像水痘,你可以想像自己染了水痘,呆在家裡5天後就痊癒了,處之泰然,然後就有了免疫力。

最重要的是,當我們確診後,要意識到個人責任的重要性。我們需要迅速隔離自己,阻斷傳播鏈,這樣弱勢群體就不會從我們這裡感染病毒並死於這種疾病。

下一步是要認識到目前的信使核糖核酸(mRNA)技術疫苗,不是傳統的疫苗。它們唯有在阻止你受感染時,才會開始刺激免疫系統。我把它們視為「減輕嚴重病症」的疫苗,它們有助於降低發病率和死亡率,這樣醫療系統就不會不堪重負。

最後,我們都應該開始在家裡為自己居家康復準備一個空間。大多數確診者都符合居家康復的條件,但並不是每個人都有足夠的空間這樣做。這時,社區康復設施就可以發揮作用。

他也在貼文中提出建議,認為日後的檢測重點應該放在有冠病症狀的人。

「只有在出現症狀時進行檢測才能測到最高的病毒載量。預防式的PCR檢測,只適用於那些有感染風險的人群,比如前線人員或在療養院工作的人。」

他補充說: 「對於那些有症狀的人,每天重複ART測試是有用的。ART結果呈陰然後突然轉為陽性的情況並不少見,我就是一個很好的例子。」

怎樣? 看完黎醫生的第一手經歷和總結心得,有沒有讓你比較安心?