最近一個新聞,在新加坡引發了很多熱議,就是隔壁印尼計劃在首都雅加達以北400多公里外的格拉薩島,建造首座核電站,而一旦批准建造,也會成為東南亞區域的第一座核電站。在新加坡,很多人關心的並不是印尼建造核電站這個事情本身,而是擔憂核電站萬一出現突髮狀況,會不會對新加坡本土帶來威脅,因為格拉薩島距離新加坡本土僅500多公里,畢竟大家對日本福島核核泄漏事件還心有餘悸。

有人說了,500公里的距離,已經很遠了,哪怕核電站發生泄漏,對新加坡的影響也微乎其微,話雖這麼說,但要看一下福島核泄漏的波及範圍,你會發現,這種擔心並非是杞人憂天。

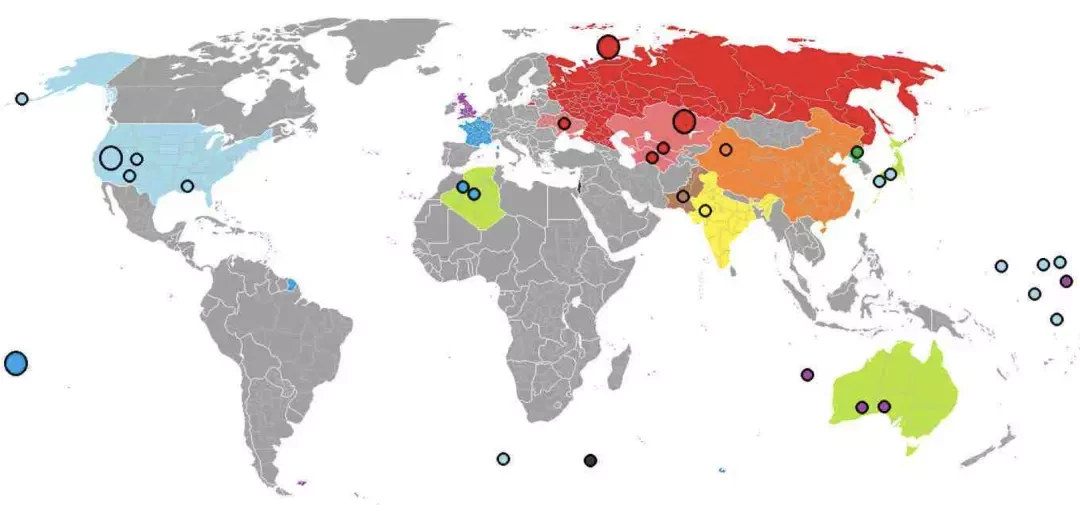

福島核泄漏發生後,日本政府最初劃定了半徑20公里的強制疏散區,要求所有居民撤離,隨後又擴展到了30公里,設立為建議避難區域。即便在30公里以外,如某些區域的累計輻射劑量超過年劑量限值,也會被劃為疏散區域,比如就有超過40公里區域的居民也被要求疏散。

在核事故中,實際的危險並非嚴格依賴距離,而是依賴輻射劑量。根據國際原子能機構(IAEA)制定的核事故應急國際指導標準,距離核事故區域半徑50公里的區域為長期監控區,通過監控環境輻射水平來評估長期風險。判斷核電站周邊的「安全區」,並沒有一個絕對固定的距離,而是根據核泄漏事故的嚴重程度、輻射擴散範圍和環境條件而定,如風速、地形等。

比如福島核泄漏發生後,放射性物質(如碘-131、銫-137)隨風擴散至距離核電站300公里外的東京,儘管輻射水平相對較低,但對水和食品供應鏈造成了影響;隨後在美國加州,也檢測到微量碘-131,在歐洲檢測到了極低水平的放射性銫;福島核電站把冷卻水排入海洋後,通過洋流將放射性物質擴散至太平洋,甚至在北美西海岸都有檢測到,雖說濃度極低,對公眾健康風險極小,但很難打消公眾的擔心。

回過頭來,再看看距離新加坡500公里的印尼計劃建造核電站,一旦發生事故,對新加坡的影響不容忽視,一方面,新加坡位於西南季風的下風向,放射性物質極有可能通過季風從印尼吹來新加坡;另一方面,新加坡與印尼格拉薩島有直接的海洋貫通,放射性物質通過洋流流向新加坡,相信只是時間問題。

或許有人會說,目前核電技術已相當成熟,在美國、法國、中國和韓國等地已被廣泛採用。印尼的核電,採用的是比較先進的韓國技術,核反應堆也將會於2028年由韓國經海路運抵印尼。既然技術很成熟了,那麼對印尼建核電站,是不是多慮了?

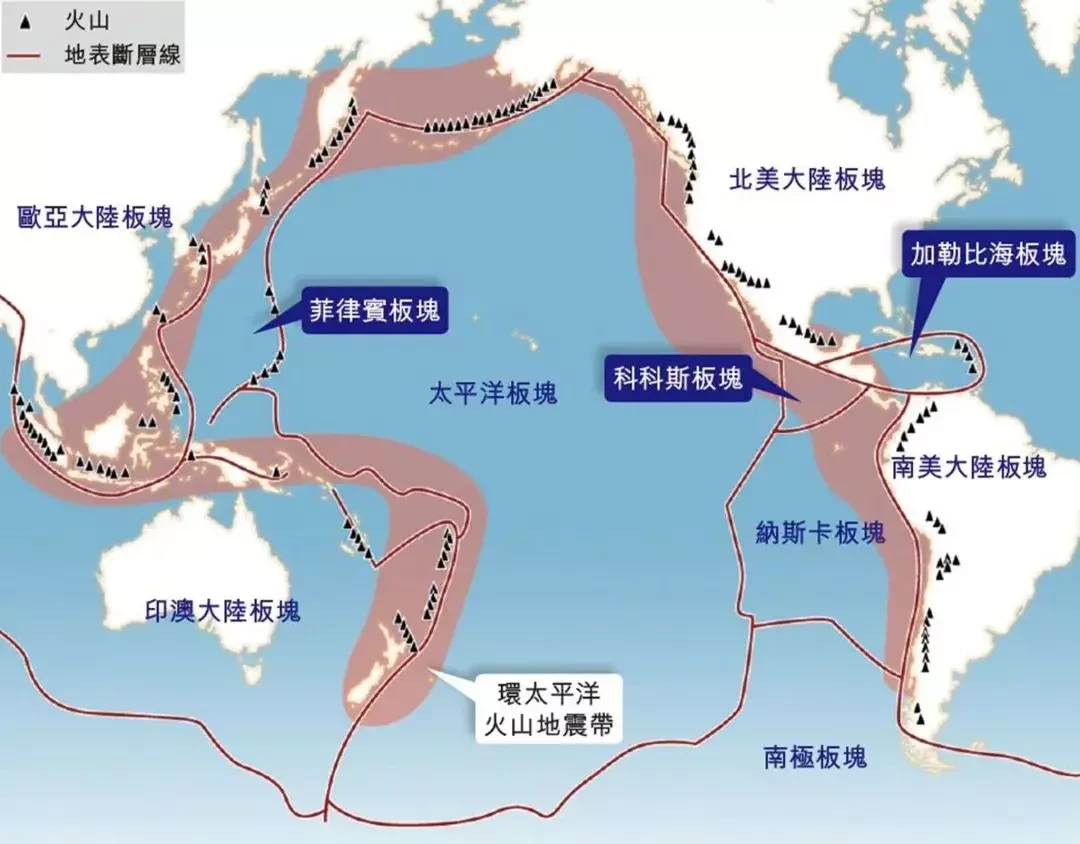

並非如此。稍微了解一些地理常識,就會知道,印尼位於環太平洋火山地震帶,地震和火山活動相當頻繁,這一直都是印尼建設核電站的最大挑戰。同時,核電站的設計、建造和運行需要高水平的技術和管理能力,印尼是否具備長期維護核電站的能力,尚待觀察。因此,相信很多新加坡人的擔憂,是在這裡。

說到這裡,我們也延伸一下,新加坡是否適合建核電站呢?單就需求來講,毫無疑問,核電對於地小人多的新加坡來說,可謂是很好的解決方案,但核電能否落地,要考量的因素很多,並非那麼簡單。

其實,新加坡有關核電站的討論,早在上世紀90年代就已經開始,專家學者曾多次進行關於核能的研究,包括核電站的可行性分析,新加坡能源發展局和其他相關機構,也開展過技術、經濟和環境影響評估。

總體來說,新加坡具有發展核能的技術和經濟能力,但面臨選址、公眾接受度和安全保障方面的挑戰。比如,可探索在人工島上建造小型模塊化反應堆(SMR),這種小型反應堆,可在工廠預製並現場組裝,能夠按照需求增加或減少模塊,具備安全性高、靈活性強、建設周期短等優點,然而在技術成熟度、經濟性和長期運營成本等方面,仍需進一步的驗證。另外,新加坡面積較小,缺乏足夠的空間用於核廢料儲存和處理設施,這使得核能的廢料管理成為一個難題。

2014年3月,前總理、現國務資政李顯龍在荷蘭海牙出席核安全峰會時表示,新加坡國土面積狹小,建設核電站若發生事故,後果可能是災難性的。他提及日本福島核事故的教訓,強調新加坡若遇類似情況,居民將無處可疏散。此外,新加坡地理位置鄰近馬來西亞和印尼,核事故可能對周邊國家和馬六甲海峽構成風險。

簡而言之,一旦發生類似福島的核泄漏事件,對新加坡來說,可謂是毀滅性的。截至目前,新加坡仍正密切關注全球核能技術發展,特別是適合新加坡國情的先進核技術,尚未就建設核電站作出最終決定。相信在不久的將來,更先進更成熟的核能技術,會走進新加坡,新加坡更會受益其中,我們期待著那一天的到來。