火鍋是新加坡傳統小吃?海底撈營銷「底線」(臉面)在何方?

近日,海底撈又火了...

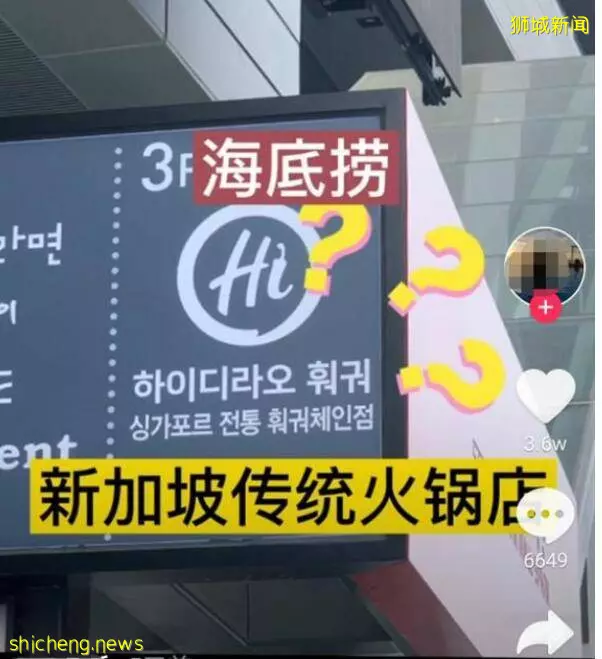

社交平台上一則小視頻顯示,韓國某火鍋店掛出海底撈的標誌,並聲稱「新加坡傳統火鍋店」。

海底撈是了新加坡傳統?

一段視頻了解下——

視頻連結:

對此,海底撈官微在第一時間現身打假,稱該店鋪並非海底撈火鍋門店,已涉嫌侵權。而對於「新加坡傳統」的來源,自然也是由於海底撈創始人張勇早年間的移民攻略所致。

在2018年海底撈遞交招股書時,張勇夫婦二人就已為新加坡國籍。

在疊加近期海底撈疫情漲價、創始團隊15.6億港元套現、推出領導人才選拔計劃等一系列消息之下,海底撈的後續表現還有待觀察。

(圖:來源自網絡)

根據海底撈官網及招股書所述,「火鍋是最具代表性的中式菜品之一,擁有逾1700年歷史」。

海底撈的歷史可追溯至1994年,在四川省簡陽以「海底撈」品牌開設首家火鍋餐廳。無論是火鍋還是海底撈,都是妥妥的「Made in China」,怎麼到了韓國就成了「新加坡」傳統?

正是基於這一疑問,相關視頻和圖片在抖音、豆瓣等社交平台上迅速引起熱議,大量網友參與討論並提出質疑。例如,有網友表示,「不少美國華人開西安名吃,也沒見肉夾饃涼皮的招牌寫著美國傳統小吃」。

當然,也有網友認為,海底撈的口味較為多樣,新加坡等地區一早已有玉米番茄等口味,認為此舉並無不妥。而這一言論同樣引起其他網友的不滿,認為海底撈在國內營銷的是「民族企業愛國企業」,到了韓國就成了「新加坡傳統火鍋」,實屬打臉。

顯然,海底撈變身「新加坡傳統」的說法傷害了大量吃貨的感情。

在大量爭議之下,海底撈官微終於現身闢謠,稱「此店鋪並非海底撈火鍋門店,已涉嫌侵權」,並稱將依法維護企業合法權益。

然而,同樣有網友認為,該店開設「已經不是一年兩年」,對海底撈官微的說法提出質疑。

(圖:來源自網絡)

而實際上,這可能又是海底撈的商業營造策略...逆向營銷...

一場疫情讓無數小夥伴看到了逆向營銷的牛C...

從國內的西貝餐廳,稱每天擁有200萬外賣營業額、2萬多名員工等待發工資,一個半月的支出就要1.5個億,而西貝帳上的現金流撐不過3個月...

這種背後的商業邏輯...根本想不到這是多大的一步棋...

原文:《西貝賈國龍:疫情致2萬多員工待業貸款發工資也只能撐3月》。這篇文章里,西貝集團董事長賈國龍說疫情很嚴重,2萬多名員工都不能上班,原本西貝經營情況非常好,但是沒想到這麼大的一件事,導致西貝只能發得起3個月的工資。

當下,所有線下機構壓力都很大。

這一話題發出來,馬上全網的老闆、餐飲行業的老闆都去點贊。客觀來講,這也讓地方政府、國家進一步地了解到實體經濟所面臨的壓力。

這一波流量收割的絕對堪稱神來之筆...

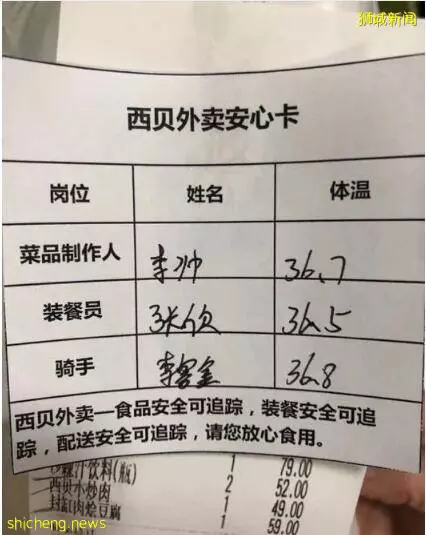

西貝借著這個勢頭,馬上就強化了外賣業務。聽完這個故事,很多人說西貝這麼困難,我去點個外賣,結果點外賣還發現了更感動的事。

西貝送過來的外賣里還有一張安心卡。上面寫著三位員工的姓名、職位以及體溫。

(圖:來源自網絡)

西貝通過這波操作,收穫了無數流量,俘獲了無數粉絲,在當下粉絲經濟、流量經濟爆發的時代,這波操作帶來了無限估值...

西貝不僅獲得了流量,贏得了政策的支持,讓企業市值暴漲...

還記得海底撈漲價...又迅速降價道歉的事兒嗎?

海底撈的「漲價與道歉」,並沒有「吃瓜群眾」想得這麼簡單,背後就是精心策劃的商業營銷...

大概的過程是這樣的,先漲價曝出料,接著下調價格,調價沒幾天,海底撈一紙道歉書出來了。

雖然言語懇切,但至少透露了一點:漲價確實是高層同意的。這原本是一個正常的商業決策,海底撈幾乎年年漲價,但沒想到這次遭到輿論反撲,只能「緊急止損」。

他背後,又是一個商業邏輯...

他的精準客戶永遠是高消費的群體,去海底撈就是吃服務、吃感覺,就是吃一種尊貴的感受,漲那麼一點價有感覺嗎?

覺的海底撈貴的,漲價和我無關,但能關注,海底撈要等待吐槽,吃瓜群眾怎麼能放的下這波吐槽,再降價那些覺的貴的群體可能就要進店,隨手再發個朋友圈,阿Q的來句:我們打敗了海底撈...

最重要的是,這波流量...全世界都關注它!

而這次...再探討下!