組織策劃了幾次國大建築系學生的閩南僑鄉考察,得到南安會館與前輩們的支持,在鳳山寺辦了展覽,幫林路家族出了本紀念冊。長輩覺得在肯特崗隱匿多年的我,如同從石縫裡蹦躂出來的,或許是可造之材,讓我為會館做點事,出點主意,看看如何吸引年輕人走近華族文化。

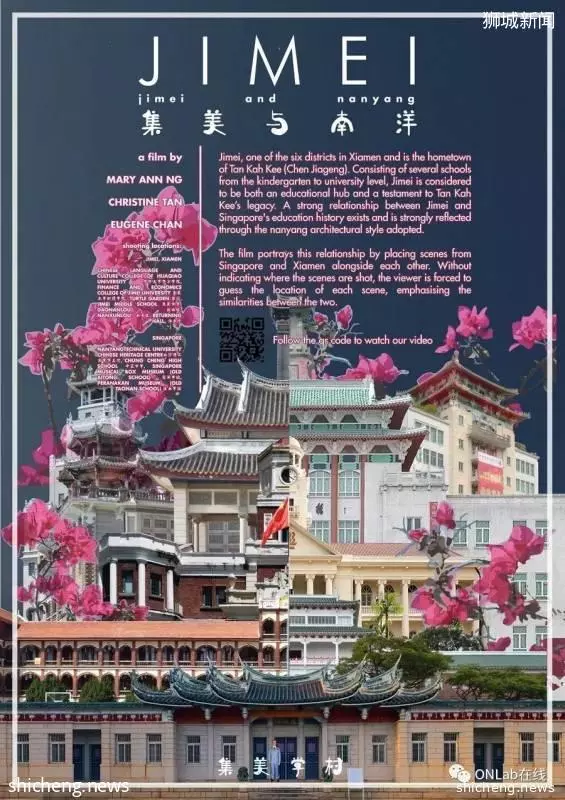

學生以「集美與南洋」為主題製作的海報,也是我最感動的作品之一,南洋與閩南曾經如此親近

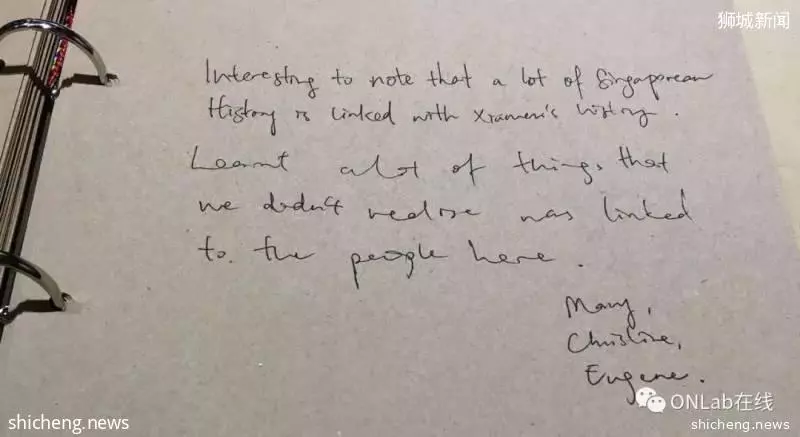

學生在集美陳六使紀念館的留言,很意外,很感動。

不曾想過一門課、一場閩南僑鄉行,能讓獅城90後有如此感受,再辛苦也是值得的!

作為依然迷茫的中年阿姨,不得不回想來時路,究竟自己對華族文化有多少認知,為什麼獅城年輕人對華族文化會有距離感?眾責當然是華語地位缺失所造成的文化傳承問題,沒有語言作為載體,何以談文化?有理。

2017年2月,第一次帶著國大學生到閩南僑鄉考察,在當地友人的支持下,與廈門大學師生一起登上鼓浪嶼林文慶博士宅邸,在平台上與新加坡駐廈門領事合影。

2017年3月12日,在《聯合早報》刊發閩南僑鄉行系列之一:從南洋到閩南,走在僑鄉的路上。

2017年9月3日,在《聯合早報》刊登閩南僑鄉行系列之二。

然而,得益於這些年來新加坡的雙語教育政策,不少華族學生華語說的還不錯,甚至還能讀寫。他們直白地告訴我:「老師,我們是會華語,可是沒文化!」為什麼我們的雙語精英自覺「沒文化」?矛頭紛紛指向教育的功利性。當然有理。

第二次帶國大建築系學生到閩南考察,2017年9月24日在南靖塔下村懷遠堂前合影。

為了帶學生去閩南考察,問他們:「去過福建嗎?」除了個別福建新移民子女,其餘皆搖頭。「去過中國嗎?」「去過北京上海。」再問:「去過日本嗎?」歡聲笑語一片,答案是「去過」、「準備(再)去!」為什麼福建距離獅城年輕人這麼遙遠?為什麼不會日語的他們,對日本卻是心之嚮往?

嘗試將教學成果以公開展覽的方式呈現,只要有心指導,學生創意無限。

2017年10月30日至11月5日,在國大中央圖書館舉辦小規模展覽,有了走出校園的能力。

年輕人是坦率的。我們原本是要扮演華族文化傳承的角色,卻忙著考問歷史,追溯傳統,忘卻他們已是飛奔向前的千禧世代,華族文化對於他們來說,成了阿公阿嫲的文化,雖然不能說是化石,至少也是上世紀的古董,如何能吸引他們回歸族群文化,並為之感到驕傲?

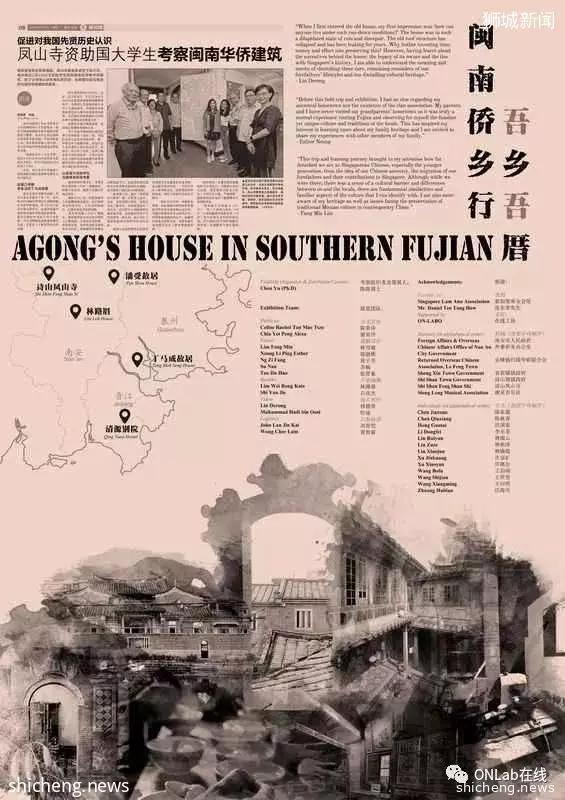

2018年初得到南安會館的支持,《聯合早報》做出專題採訪,這是邁出校園的重要一步。

2018年5月5日,新加坡南安會館與新加坡國立大學建築系簽署三年合作協議,資助學生考察閩南僑鄉,《聯合早報》做了報道。

生平第一次參加會館組會,任務是策劃文化活動,會後請求會館贈閱近年來出版物,翻了幾公斤重的書,提出方案一二三。「福建,你和我(Hokkien, You and Me)」是方案二,希望以貼近生活的景觀與物產為契合點,比照新加坡與福建的對應風物,呈現福建文化的與時俱進。

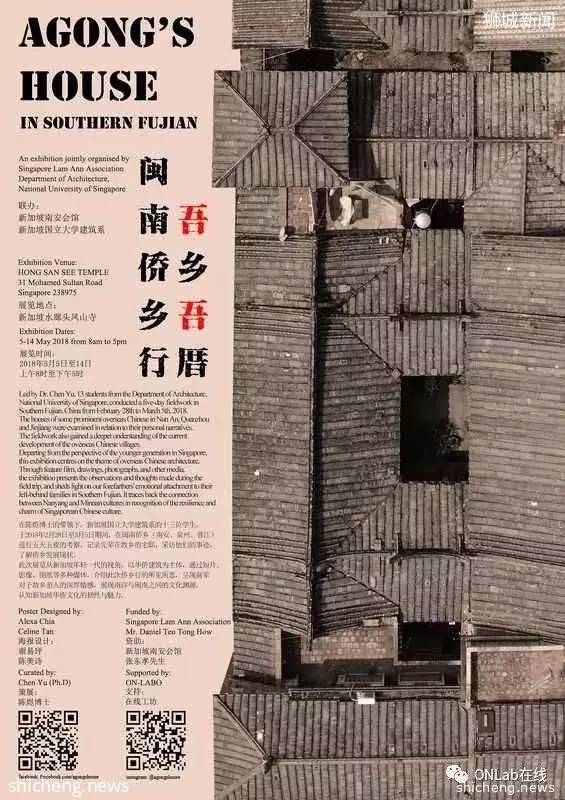

鳳山寺展覽的標題是「閩南僑鄉行:吾鄉吾厝」,團隊製作的海報,以中英文雙語推介華族文化活動。

第一次組織公開展覽花費很多心血,收穫良多,進一步檢討學制所帶來的限制,提升下一場閩南僑鄉考察。

擔心觀點表達不清,認真寫下列印出來,準備給大家看看,可是開會的時候有點慫,講完之後也沒好意思拿出來。因為大家對方案一更感興趣,那個更本土化,我欣然接受,因為那更接近於我的專業。

2018年5月5日在鳳山寺舉辦了第一次校外課程展覽,嘉賓雲集,新加坡文化、社區及青年部兼通訊及新聞部高級政務部長沈穎女士出席了開幕式。

在論及新加坡華族文化時,繞不過本土化的議題,與祖籍地的關聯是要斟酌再三。雖然遊走於南洋與閩南之間,自己對兩地的福建文化還在學習中。但我知道,先輩南來之後,因為特定的區域文化與生活習俗,發展出具有福建特徵的景觀與物產,逐漸在地化,衍生出具有南洋特徵的福建文化,也逐漸將南洋化的福建文化帶回祖籍地,造就獨特的僑鄉文化。

ON-LABO出版的第一本書,初步記述南安林路大厝所展示的南洋文化影響。

福建,你和我,繞不開共同的源頭,在漫長歲月與不同生存環境中演化出各自的文化特徵,也在彼此的交流中學習成長。在同源的場景中進行比較,藉助廣域內文化發展的活力,或許能讓年輕人感受到文化的生命力,建立起文化自信心,當他們願意去聽、去看、去思考,華族文化的新陳代謝或許就順暢多了。

惠安崇武海邊「問海」所見,南洋的我們如何感受閩南僑鄉的脈動?