政府抗疫跨部門工作小組10月2日記者會,左起:貿工部長顏金勇、衛生部醫藥服務總監麥錫威副教授、財政部長黃循財、衛生部長王乙康和人力部長陳詩龍。(記者會視頻截圖)

作者 祥子

縱觀今日全球抗疫格局,大體上可以分為「清零派」與「共存派」兩大主流。

去年冠病疫情暴發之初,大多數國家採取封城圍堵病毒的策略,忍受封城的短暫痛苦,杜絕病毒的傳染根源和途徑,人們的生活就可以回歸正常,新加坡是其中的佼佼者。

但是,病毒變異出更多毒性更強的毒株之後,各國面對的對手已經不只一個,研發出來的疫苗對毒株的功效打了折扣。

新加坡政府一開始以為疫苗一面世,我國迅速達到群體接種的目標,就可以進入「疫後」的正常生活。豈知人算不如天算,單日破兩千,每日出現死亡例,單靠群體接種疫苗無法再製造「清零」的奇蹟。

單靠群體接種疫苗無法再製造「清零」的奇蹟。(聯合早報)

無法清零它,只好與之共存。 歐洲國家先走上這條路,病例反彈,我們笑他們沒有做好準備,新加坡會一步一步來。但是,病例的突增之快,出乎抗疫當局預料之外。新加坡也淪為為其他國家的負面例子。

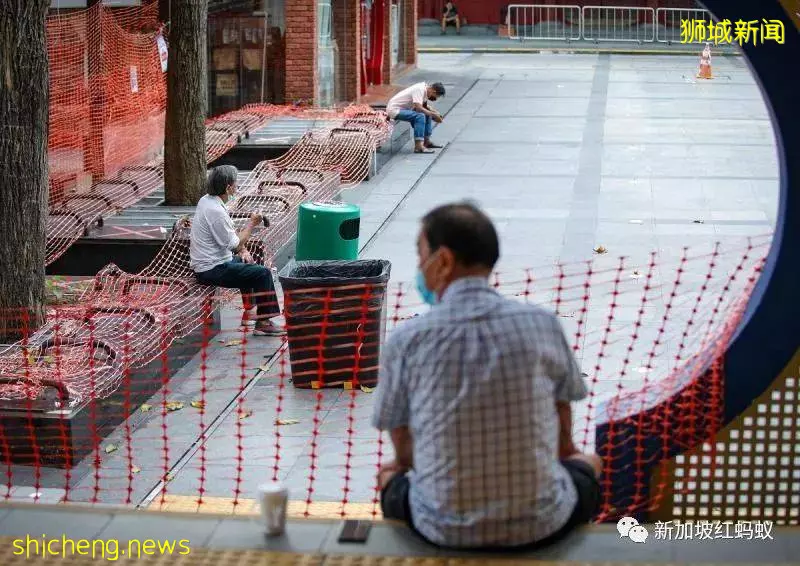

於是乎,我們又聽到新加坡應該再封城,重新搬出阻斷措施的聲音,這反映出人們的心情跟著疫情的上下而起伏不定。新的抗疫政策還未完全落實,就已經失去一些人的信心。

9月27日起,新加坡開始收緊社交聚會的限制,《海峽時報》對讀者進行的網上調查顯示,對眼下最新一輪的限制措施民間反應不一。

(聯合晚報)

52%受訪者認為「恰到好處」(just right),25%認為太過嚴厲,另23%認為太松。受調查對象是16歲以上人士,達1164人。

這項調查提出了一個選擇題:新加坡應該採取清零政策或是與病毒共存?

43%選擇了兩者混合方式,12%不確定,其餘是兩個選擇各占一半。

48%的人認為政府的抗疫策略有一貫性,46%不以為然。

這些數據反映出,新加坡人對抗疫立場已開始分化,疫情突變,讓人們不知所措。

(聯合早報)

潛在的危機是,政府抗疫政策逐漸失去人民強大的信任。這跟去年疫情暴發之初,儘管各行各業受到經濟打擊,全國上下一致支持政府的情況有很大的差別。

另一方面,外界看新加坡的抗疫也有了更多負面評價。彭博社最近的一則報道說,新加坡的部長級抗疫工作小組出現了意見分歧,執政黨幹部甚至覺察黨內出現不同抗疫路線的分裂。一方是主張收緊限制的財政部長黃循財,另一方是堅持開放的衛生部長王乙康。

同一則報道中也引述黃循財接受彭博社電視專訪時的說法,否認執政黨領導層在抗疫路線上出現分裂,抗疫決策是一致的決定。

衛生部長王乙康(左)與財政部長黃循財。(通訊及新聞部/紅螞蟻製圖)

無論如何,新加坡領導層因抗疫而分裂顯然是更富有新聞賣點,在國際上更容易吸引眼球。

到目前為止,新加坡「與病毒共存」的路線保持不變,根據疫情而調整限制的或松或緊。

民間對超過上千的日增病例緊張兮兮,政府卻估計可能日增5000。

最近的趨勢發展顯示,政府的估計已經算是保守,一下子說1000,一下子2000,到了2000,又說5000,病例上升不斷「達標」,人民被搞到失魂落魄,民間意見可能進一步分歧。

領導層的疑似立場分裂會不會成為事實或是公開化,是我們所應該擔心的。 新加坡「與病毒共存」路線的挫折似乎也反證「清零派」的路線正確。問題是,誰不想清零?能辦得到嗎?即使偶爾達到了,能夠持久嗎?新加坡、紐西蘭、以色列、香港等國和地區不是沒有清零過。

首趟通過疫苗接種者旅遊走廊計劃從德國出發的SQ325航班9月8日下午降落在樟宜機場。機上共有100名已完成接種的旅客,他們出發前的聚合酶鏈式反應檢測結果都呈陰性,抵新後則再次受檢,檢測結果出爐前須自我隔離。(新明日報)

邊境封得了一時,封不了一世。因噎廢食,死的人更多。世界人口最多的中國,可以靠內需和內循環,長期清零,但也不可能一直無止盡的清零下去。

所以,清零是個偽命題,是「中國式的收緊」。容忍一定的公眾感染是絕大多數國家可以追求的實際目標。

「共存」也是為形勢所逼,不是要或不要的問題。

在上周末的記者會上,財政部長黃循財說,98%的病患屬於無症狀或輕微症狀,染上冠病並不可怕,也不必感到不好意思, 「因為我們許多人遲早會感染到病毒」。

黃循財的話像是在給我們壓驚,難怪這一輪疫情緊張,李顯龍總理也沒有出來發表全國講話。關鍵還是在於八成人口接受了兩劑疫苗的加持,這才是政府如此淡定的底氣。