新加坡食品安全問題堪憂,沙門氏菌感染創三年來新高...

新加坡的食品安全絕對稱得上是物極必反...

在坐上全球食品安全第一的寶座以後,食品安全問題接踵而來...

最新一組數據,有點讓人頭大...

今年首16個星期,新加坡沙門氏菌感染病例已有679起,比去年和前年都來得高...

(圖:來源自網絡)

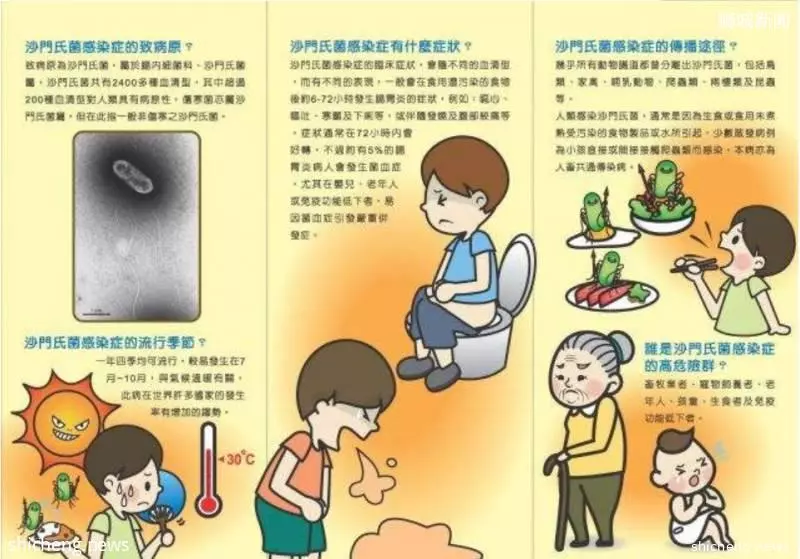

小科普一下:

沙門氏菌屬腸桿菌科,可引起胃腸炎、傷寒、敗血症及腸外灶性感染等多種症候群,統稱為沙門氏菌感染(即沙門氏菌病)。各種症候群有時可重疊。

本病全年可見,發病高峰在天氣炎熱季,食物易被細菌污染;由於天氣熱,人們常喜食冷食,胃腸道屏障功能減弱;蚊蠅多,污染食品機會多。

本病任何年齡均可罹患,但年幼(尤以1歲左右者)、年老、有慢性消耗性疾病者及近期內服用過抗菌藥物者易感性增高。

常由於食物污染而暴發大或小的流行,往往同席多人或在集體食堂中多人發病。致病菌以腸炎、鼠傷寒、豬霍亂、鴨及新港沙門氏菌較為常見。

沙門氏菌感染(即沙門氏菌病),不但表現為急性胃腸炎,而且還有發熱等全身性感染的症狀,早期尚可出現菌血症。

(圖:來源自網絡)

而新加坡最近天氣會愈加炎熱,所以要特別注意食品安全!

數據顯示:

今年開年至4月底的沙門氏菌感染病例,與去年同期相比多了四成,腸胃炎病例也相應增加。單以病例數量來看,新加坡食品衛生工作還有待改進。

環境中有很多細菌和病毒可引發腸胃炎,沙門氏菌只是其中一種,人們最重要的還是要注意個人衛生,吃東西前或去了洗手間後要洗手,注意食物處理過程或餐具的清潔衛生。這些細菌病毒要人們吃下肚才會引起不適症狀,所以保持餐飲環境衛生才是預防患病的關鍵。

今年首16周的沙門氏菌感染案例與2016年的同期案例持平。

除沙門氏菌,大腸桿菌、諾如病毒(Norovirus)和輪狀病毒(Rotavirus)也是引發食物中毒的常見細菌和病毒種類。

感染沙門氏菌者一般在吃了受污染食物的72小時內會產生噁心、發燒、腹部絞痛和腹瀉等症狀,多數人在一周內便能康復。不過,有些人的腹瀉嚴重,可能須入院治療。

(圖:來源自網絡)

所以,島上的小夥伴們應避免多吃生食,特別是已有疾病在身或抵抗力弱的人更要小心。」

據說,處於5至60攝氏度間的熟食會迅速滋生細菌,並可能在四小時後達到危險水平。而到了100攝氏度的高溫,食物中的細菌就會被消滅,但我們通常不吃這麼燙的食物,所以大家在外用餐還是不要掉以輕心...