2009年,新加坡前總理李光耀曾在一場推廣普通話的活動中表示,要在新加坡加大漢語的普及力度。

「兩代人之後,漢語將成為我們的母語。」

那時的李光耀,很明顯對漢語在新加坡的推廣非常有信心。

一部分國人對這個消息感到高興,畢竟,能看到別國使用自己國家的語言,也是一種不錯的體驗。

不過,還有一部分人提醒大家不要忘記,之前正是李光耀本人,在華人占比超過百分之七十的新加坡,力排眾議,將新加坡的通用語言定為英文。

那麼當時身為華人後裔的李光耀為何不願意將自己的母語定為新加坡官方語言呢?

處在變化中的新加坡通用語

事實上,在確定通用語言的時候,新加坡有很多種選擇。

這主要是因為在新加坡生活著很多民族。

新加坡是個移民國家,200多年前,隨著新加坡開埠,馬來人、華人、印度人、歐美人都遠渡重洋來到此地。

他們說著本民族的語言,在這片土地上共同生活。

由於語言不通,各民族之間交流時會有一定障礙,於是,尋找一個通用語言就是新加坡人要做的事情。

在漫長的歷史進程中,新加坡的通用語言一直在變化。

19世紀,新加坡處在英國的殖民統治之下,所以那時的新加坡便以英語作為官方語言,法律、公文等重要的文件都是用英語書寫的。

儘管漢語、馬來語和印第語都有人使用,並占比很高,但始終沒達到英語的地位。

上個世紀中期,隨著英國殖民者離開這片土地後,這個國家一度將馬來語提升到最高的地位。

這主要是因為那時的新加坡希望能夠加入與之相近的馬來西亞聯邦。

為了能達到這一目的,政府大力推廣馬來語,將其名稱改為:「國語」,並定期舉行「國語周」。

但新加坡政府的這種努力並沒有達到原本的目的,1965年,新加坡獨立,正式脫離了馬來西亞聯邦。

對於其他國家來說,擺脫別國統治,走上獨立自主的道路是一件值得慶祝的事情,但對於當時的新加坡來說,卻意味著要面臨更大的挑戰。

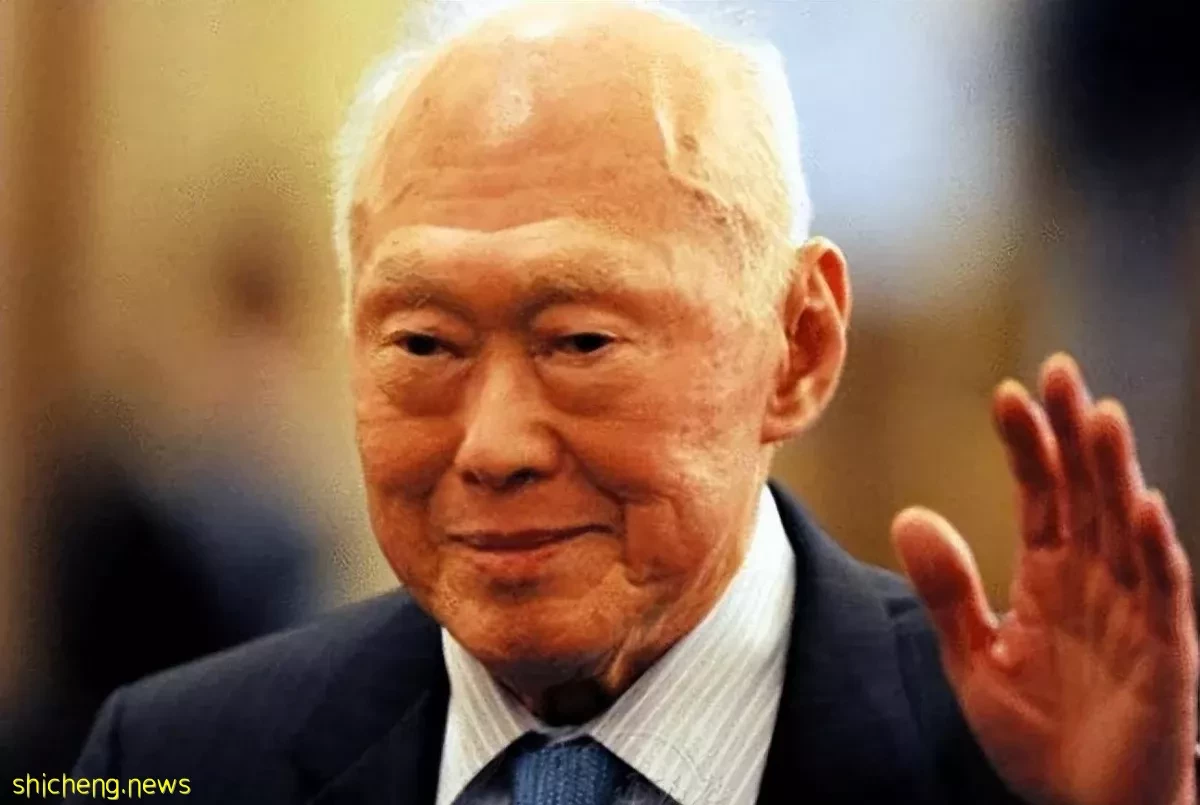

新加坡「國父」李光耀在國家剛剛獨立時,一直是以謹慎的心情處理國政 。

他知道,面對複雜的國際形勢,新加坡必須先保證內部的和諧與穩定。

所以確定國家通用語言,是他上台後所要處理的第一件大事。

這件事看似簡單,但實際上卻會牽扯頗多。

華人也好,馬來人也好,印度後裔也好每一個民族都有著自己的民族印記,他們都希望能夠將本民族的母語作為新加坡的通用語言。

因此,無論是選擇這三大民族中的哪種語言為通用語都勢必會引起另外民族的不滿。

那麼李光耀是怎麼選的?

選擇通用語言需要注意幾點,它必須普及率高,易學好懂,最重要的是,不能觸發國內各族的民族主義情緒。

所以李光耀政府最終決定,將英語當做新加坡的通用語言。

這其實很容易理解,因為英語是全球性的語言,在世界上都有著超高的使用率。

況且,在英殖民時代,英語就曾做過新加坡的通用語言,它在新加坡國內有很高的普及度,推廣難度以及成本都不大。

此外,英語也並不是新加坡三大民族:華人、馬來人、印度人中的任何一個民族的母語。

將英語確定為通用語,就可以避免讓國內各民族之間因為國家通用語是本民族的母語而自以為高人一等。

當政府公布國家通用語言為英語後,果然獲得了大部分民眾的贊同。

通用語言確定後,李光耀政府還結合國家實際情況,將漢語、馬來語、泰米爾語和英語一起,確定為官方語言。

政府鼓勵各民族在熟練掌握英語之後保留自己的語言。

這樣,各個民族都覺得自己的民族文化得到了尊重。

新加坡由此形成了一種頗具特色的雙語政策。

各族人都會英語,也會自己本民族的語言。

既有通用語言維護便於國民交流,又保留了各民族母語,尊重了民族多樣性,維護了國內各族的團結。

李光耀的語言政策可謂是高瞻遠矚。

不過,還是有人對他提出了疑問:「明明華人在新加坡的數量常年維持在百分之七十以上的占比,那為何不將漢語當做新加坡的通用語言呢?」

華人李光耀,為何沒有力推漢語?

事實上,很多支持漢語的人曾將希望放在了「國父」李光耀身上,畢竟,他也是一位華人。

李光耀的曾祖父李沐文於1862年來從廣東大埔移民到新加坡。

此時的他還有深深的故土情節,於是在1882年積攢夠積蓄以後,回鄉捐了一個「中書科中書」的功名。

這是清朝給民眾頒發的一種嘉獎,並沒有實際的權力。

這個功名在相當長的一段時間內,都是李家的榮耀。

在這樣的家庭環境下長大,李光耀從小就接觸到東方文明。

然而自1935年李光耀進入英式學校萊佛士書院後,一直到大學畢業,他都接受的是英國教育。

人在青少年時期接受的教育將對他的一生產生極大的影響。

李光耀也不例外。

相比較他的曾祖父李沐文,第四代移民李光耀對中國沒有那麼深的故土情結。他甚至在三十歲之前都不會說漢語。

在英國留學期間,很多人都會自然而然地認為李光耀是一位中國人,這為他的生活帶來不小的困擾。

錯認國籍的事件讓李光耀在長大後更堅定了要建立起「新加坡人」的決心。

這或許也是李光耀在日後極力避免三大民族中的任何一族的母語成為第一語言的原因之一吧。

如果將這三種語言中的任何一種定為第一語言,那麼新加坡人或許更加難以摘掉民族標籤。

他們會被認為是「中國人」、「印度人」、「馬來人」而不是:「新加坡人」。

作為一個有著超高政治智慧的人,李光耀知道,一旦民族標籤被強化,那麼就很難讓他們認同「新加坡」這個國家。

很明顯,李光耀自己並不想被別人認為是「中國人」,與之相比,他更希望自己被別人認為是「新加坡人。」

除此之外,李光耀對華的態度也有可能影響了他的決策。

在新加坡獨立後的十年中,李光耀都對中國有著極大的防備心理。

他忌憚中國隱藏的巨大潛力,擔心中國會幹涉東南亞小國的內政,也害怕國內的華人會與中國暗自聯繫,進而做出什麼對新加坡不利的行為來。

對中國有防備心的李光耀,勢必不願意漢語繼續在新加坡占有崇高的地位。

這會引起其他民族的不滿,也有可能擴大中國在新加坡的影響力。

這兩點都是李光耀所不想看到的。

不過,忌憚中國這個原因,李光耀鮮少提及,他更多提起的是漢語的學習難度。

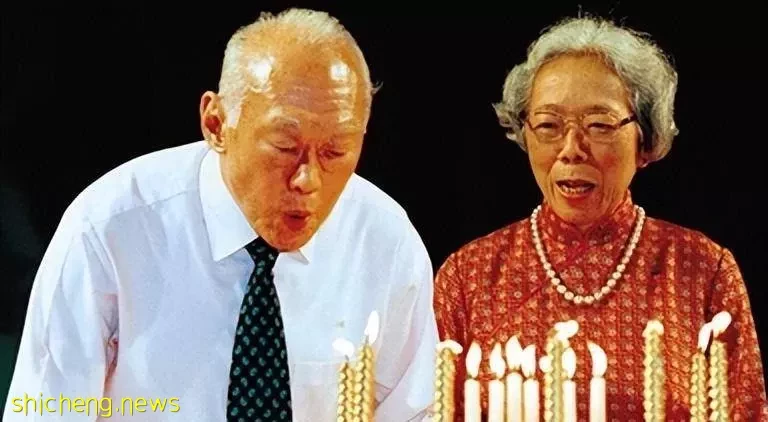

而關於漢語的學習難度,李光耀自己就有深刻的體會。

1955年,李光耀代表當地華人群體參加競選,政治對手公開抨擊他自己都不會講漢語,又怎麼代表華人群體呢?

此後,李光耀用了很大的力氣去學習漢語。

因此,也直觀地體會到了漢語的學習難度。

第一:漢語文化底蘊深厚,在五千年的積累中發展出了很深奧的語言體系。所以漢語很難學。

第二:漢語方言多,很多方言話語難以理解。

第三:漢字的書寫難度高。要做到完全掌握漢字,勢必要耗費比其他語言更多的學習時間。

在李光耀看來,漢語的這個三個學習難度,就是極大的劣勢。

所以他沒有將漢語列為通用語言。

不過,雖然漢語在新加坡沒有取得同英語一樣高的地位,但漢語在該國的影響力不容小覷。

李光耀:漢語普通話將成為該國的「主導」性語言

新加坡民間和官方都經常組織漢語的推廣活動。

李光耀本人也經常參與其中。

李光耀雖然沒有將漢語列為官方通用語言,但他為漢語在新加坡的普及,出力不少。

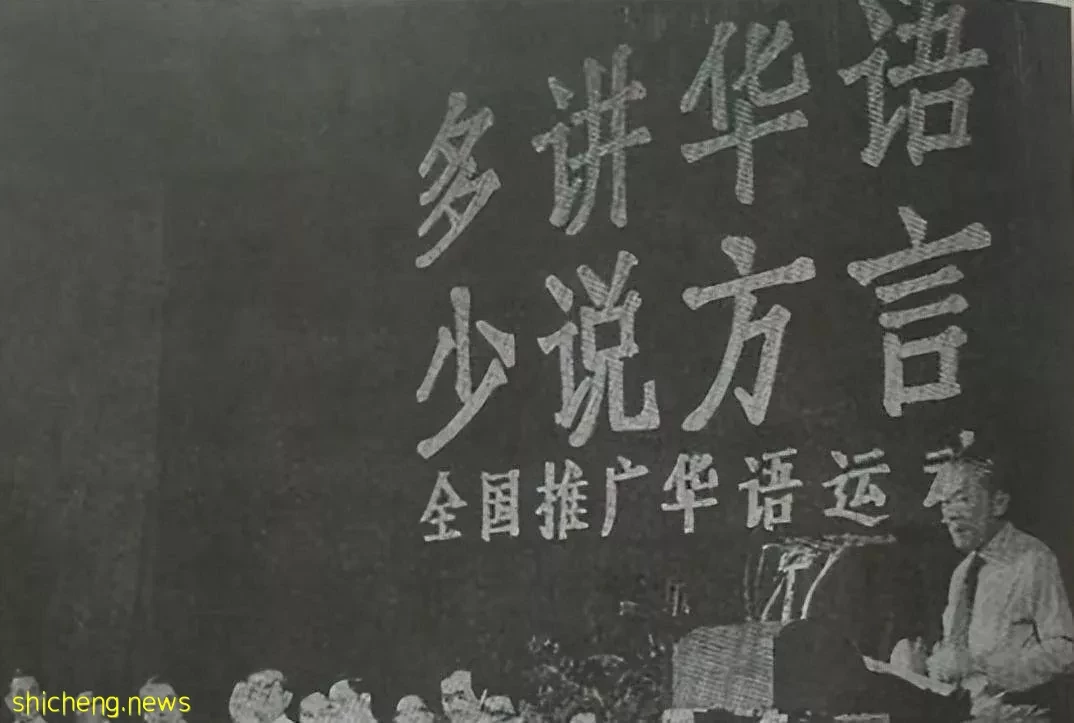

1979年,李光耀發起了「講華語運動」。

該活動旨在減少漢語方言的使用,讓大家儘量通用漢語。

與此同時,新加坡政府也在積極地推行簡體字,和漢語拼音,這兩項政策都提高了漢字的普及程度。

在漢語推廣的過程中,李光耀也在積極改善同中國的關係。

上個世紀八十年代,李光耀多次訪華,拜訪中國國家領導人,並與他們建立了良好的關係。

1990年10月3日,中國與新加坡發表了聯合公報,正式建立了外交關係。

中國在新加坡的影響力也隨之提高。

李光耀十分看好中國的發展前景,他積極促成兩國之間的友好合作。

在這個歷史背景下,漢語也變得日趨重要。

為了推廣漢語,新加坡還拍攝了大量漢語影視作品。

這些作品製作精良,對傳播中華文化,推廣漢語起到了極大的作用。

2009年,李光耀在推廣漢語普通話的活動上,表示:漢語將成為該國「主導」性語言。

他曾在回憶錄中寫道:「兩代人之後,普通話將成為我們的母語。」

不過,我們不能就此認為,漢語在新加坡的地位可以超越英語。

進入新世紀,中國的綜合國力大步提升,新加坡也看到了與中國合作的良好前景。

可以說,這一時期,漢語在新加坡受到了比較深遠的推廣。

李光耀本人對此樂見其成:「1965年獨立之初,我們決定推行華文為第二語文的政策是正確的。」

不過,我們決不能就此認為漢語在新加坡的地位會超過英語。

在新加坡的語言政策下,漢語應該在很長一段時間內,都只能屈居第二。

2019年,新加坡總理李顯龍在「華語運動四十周年慶典」上回憶:在過去,新加坡華人只會在官方場合說英語,私下裡都使用漢語,但現在這種現象已經顛倒過來。

由此可見,新加坡華人的漢語水平總體上來說是在退步的,畢竟,他們只有在必要場合才會使用漢語交流。

這不得不讓人察覺到一絲「被迫」的意味。

不過,這也無可厚非,說到底,語言政策還是為國家利益服務的。

現在的新加坡人,對於自己的國家認同感是高於民族的。

該國的語言政策毫無意外是成功的。

在這樣的語言政策下,新加坡各族人民得以和諧相處,他們處於平等的地位,既可以用英語相互交流,也能保留本民族的語言和生活習慣。

而我們可以通過新加坡的語言政策可以看出李光耀作為一名政治家的遠見:不困於狹隘的民族主義,而以國家利益為先。

這應該就是一位優秀的政治家所具備的格局和智慧吧,我們也不難理解為何李光耀會有新加坡「國父」之名了。