李光耀先生不僅是一位卓越的政治家和領導人,更是一位為了新加坡的未來而奮鬥不懈的開國元勛,他用自己的智慧和勇氣,為所有新加坡人創造了一個和諧、繁榮和多元的國家。

圖源:臉書

正值建國總理李光耀先生誕辰一百周年,有一位與李光耀先生有著特殊緣分的人——副總理兼經濟政策統籌部長王瑞傑,王瑞傑曾在1997年至2000年期間擔任李光耀先生的首席私人秘書。

在這四年里,他有幸親眼見證了李光耀先生的思想和行動,也深受他的價值觀和世界觀的影響,王瑞傑在臉書貼文中,分享了他從李光耀先生身上學到的三個經驗,希望能激勵國人在應對迅速變化的世界時勇往直前。

第一個經驗:明確目標,下定決心,充滿激情

王瑞傑說:「李光耀先生畢生致力於確保新加坡的生存和成功,以讓新加坡人民過上更美好的生活,他對新加坡的深厚熱愛,在外交事務上或關心新加坡河的清潔程度等方面都表現出來,這種熱情一直延續到他生命的最後時刻。」

在外交事務上,李光耀積極推動新加坡與鄰國和世界大國的友好合作,同時維護新加坡的主權和利益。他曾說過:「我們必須與所有人友好相處,但我們不能讓任何人欺負我們。「

他在1959年成為自治邦總理後,就開始尋求與馬來亞的合併,以保證新加坡的經濟和安全,1963年,新加坡加入了馬來西亞聯邦,但由於種族、宗教和政治上的分歧,兩年後又被迫退出。

李光耀在1965年8月9日宣布新加坡獨立時,哽咽地說:「我一生中最痛苦的時刻就是這一刻。」但他很快就振作起來,帶領新加坡走向自力更生和現代化。

他與印度尼西亞、馬來西亞等鄰國化解了歷史遺留的糾紛,建立了友好關係,他也與美國、中國、日本等世界大國建立了戰略夥伴關係,促進了新加坡的經濟發展和國際地位,他還參與了東南亞國協(ASEAN)等區域組織的創建和發展,推動了東南亞地區的和平與合作。李光耀在外交事務上的智慧和遠見贏得了世界各國領導人的尊重和讚譽。

圖源:雅虎

新加坡河是新加坡歷史和文化的象徵,也是新加坡經濟發展的重要動力,但由於長期的污染和疏於管理,河水變得渾濁臭氣熏天,河岸也變得骯髒擁擠,李光耀在1977年發起了清理新加坡河的運動,目標是讓河水變得清澈無臭,河岸變得整潔美觀。

這項運動持續了十年,涉及了排水系統、垃圾處理、居民安置、船隻管理、河岸改造等多個方面,最終在1987年,清理工作取得了巨大成功,河水恢復了生機,河岸煥發了魅力。

沿河舊倉庫改造成餐廳、酒吧、商店等休閒場所,吸引了眾多遊客和市民,小型船隻在河上穿梭,載著遊客欣賞沿岸風光,水上活動如賽龍舟也在河上舉行,清理新加坡河的運動被認為是李光耀對新加坡的一份偉大貢獻,也是他對新加坡的一份深情告白。

這種明確目標、下定決心、充滿激情的態度,是新加坡人應該繼承和發揚的精神。王瑞傑說:「我們必須繼續為我們想要實現的目標而努力,並以此為動力,在面對挑戰時不氣餒。」

第二個經驗:保持戰略性和長遠視野

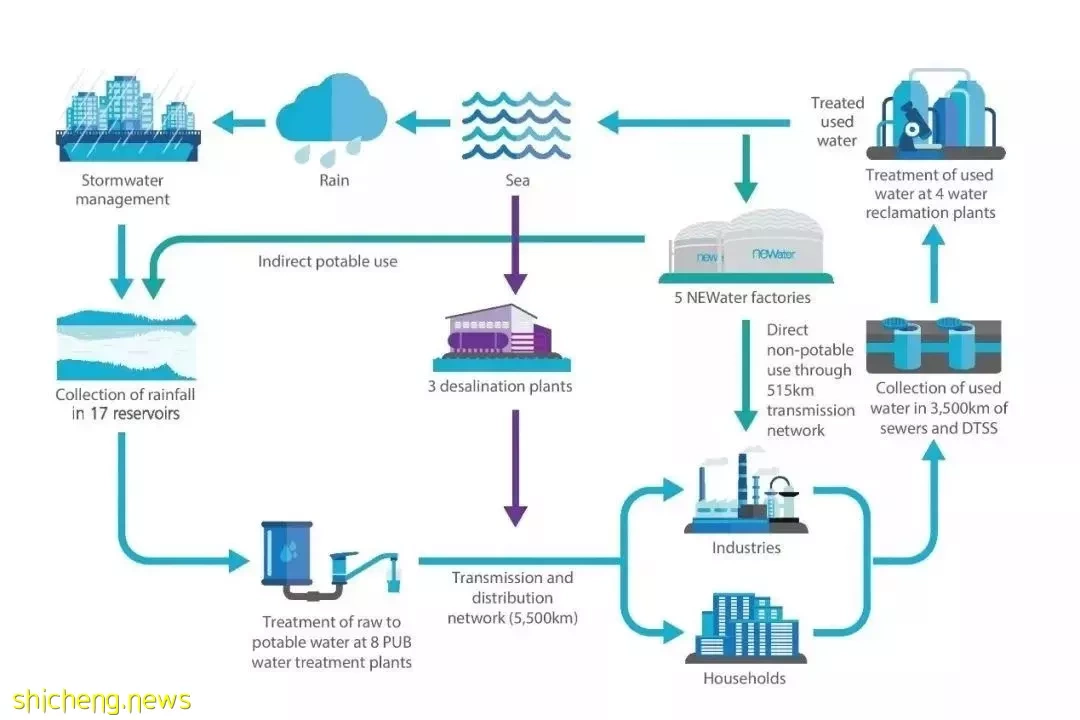

王瑞傑說:「李光耀先生和先輩都深知新加坡這個小島國因為沒有自然資源,容易受到外部威脅,發展四大水喉等水供多元化策略,都反映新加坡如何以戰略性方式確保長期的生存和繁榮。」

圖源:雅虎

為了擺脫對馬來西亞進口水的依賴,李光耀提出了發展四大水喉的戰略,即本地集水、進口水、海水淡化和再生水。這四種水資源確保了新加坡供水的充裕和多元化,也提高了新加坡對外部威脅的抵禦能力。

四大水喉戰略

本地集水是指利用蓄水池和排水系統收集雨水,新加坡目前有17個蓄水池,覆蓋了全國三分之二的面積。這些蓄水池不僅提供了淡水,也成為了休閒和生態旅遊的景點。

進口水是指從馬來西亞購買原水,新加坡與馬來西亞有兩份供水協議,分別於1961年和1962年簽訂,有效期分別到2011年和2061年。根據協議,馬來西亞每天向新加坡輸送132萬立方米的原水。

海水淡化是指利用反滲透技術將海水轉化為淡水,新加坡目前有五座海水淡化廠,每天可生產3.6億立方米的淡化水。海水淡化廠在降低成本和節約能源方面取得了突破性的進展。

再生水是指利用先進的膜技術和紫外線消毒將經過二級處理的生活污水進一步凈化而得到的,再生水廣泛用於工商業和非飲用用途,也通過注入蓄水池和天然水混合後作為間接飲用用途。再生水被認為是高質量、可靠、可持續的供水來源。

王瑞傑認為,這種戰略性和長遠視野,是新加坡人應該保持和培養的能力。他說:「我們必須繼續以戰略性方式思考問題,並考慮未來可能出現的情況和挑戰,並提前做好準備。」

第三個經驗:適應變革,敢於創新

王瑞傑說:「李光耀先生最喜歡的問題是『它有效嗎?』和『那又怎樣?』,我記得被李光耀先生盤問總是追根究底。李光耀先生在雙語政策上的態度顯示他的謙虛和適應能力,他堅信,如果某事不再有效,就必須做出改變的信念。」

雙語政策是新加坡建國之初就制定的一項重要政策,目的是讓新加坡人既能掌握英語這門國際通用語言,又能保留自己的母語和文化傳承。然而,在推行雙語政策的過程中,李光耀也遇到了很多困難和挑戰,其中一個就是如何讓孩子們在早期就學習雙語。

李光耀最初並沒有完全認同早期語言學習的必要性,他認為孩子們在小學階段就開始學習兩種語言,會對他們的智力發展造成負擔和困擾,他也擔心孩子們會因為雙語學習而忽視其他科目。因此,他曾經反對在幼兒園階段就教授母語。

然而,當研究證據變得更加清晰時,李光耀改變了自己的看法。他發現早期語言學習對孩子們的認知、記憶、創造力等方面都有積極的影響。他也發現孩子們在幼兒園階段就開始學習母語,可以更容易地掌握母語的發音、語法和詞彙,並培養對母語的興趣和自信。

於是,李光耀先生決定親自投入並籌資設立李光耀雙語基金(Lee Kuan Yew Fund for Bilingualism),以促進雙語教育,並輔助教育部加強英語與母語的教學。基金的宗旨闡明,幼兒階段是奠定語言學習基礎的重要時期,基金的目的是希望通過學校、家庭與社區培養學前兒童對學習雙語的熱忱。

王瑞傑認為,這種適應變革,敢於創新的精神,是新加坡人應該學習和實踐的品質。他說:「我們必須繼續保持開放和謙虛的心態,並在必要時做出改變和創新,以應對迅速變化的世界,是新加坡人應該學習和實踐的品質。」

圖源:雅虎

通過他的生命和工作,李光耀先生體現了一種開拓創新的精神——一種新加坡人特有的「Semangat Yang Baru」,王瑞傑非常感激能夠從李光耀先生身上學到這些經驗,並希望能夠與國人分享,他說:「我希望這些經驗能夠激勵我們,在面對未來的挑戰和機遇時,勇往直前,不斷進步。」