(Henry Hong面簿)

作者 侯佩瑜

在新加坡,幾歲才應該稱為樂齡人士(senior citizen,即老年人的意思)呢? 這個問題最近因一則面簿貼文而引起熱論。

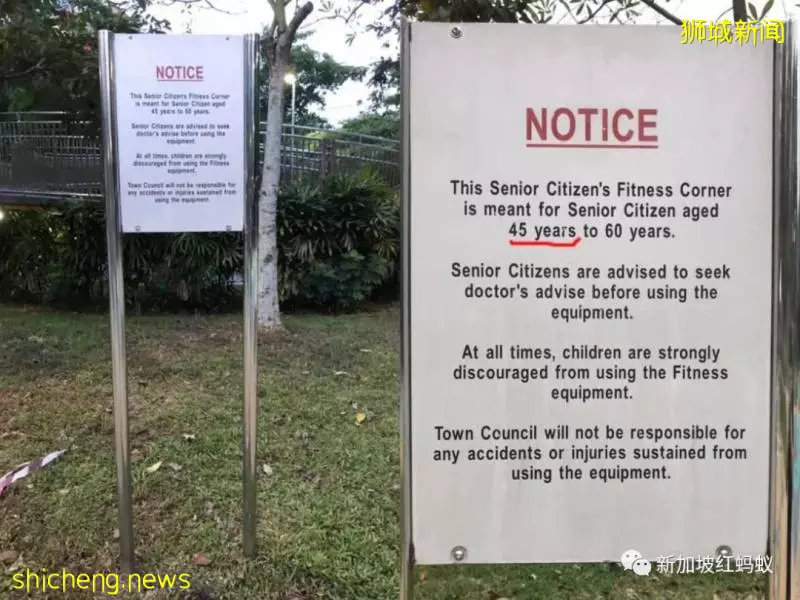

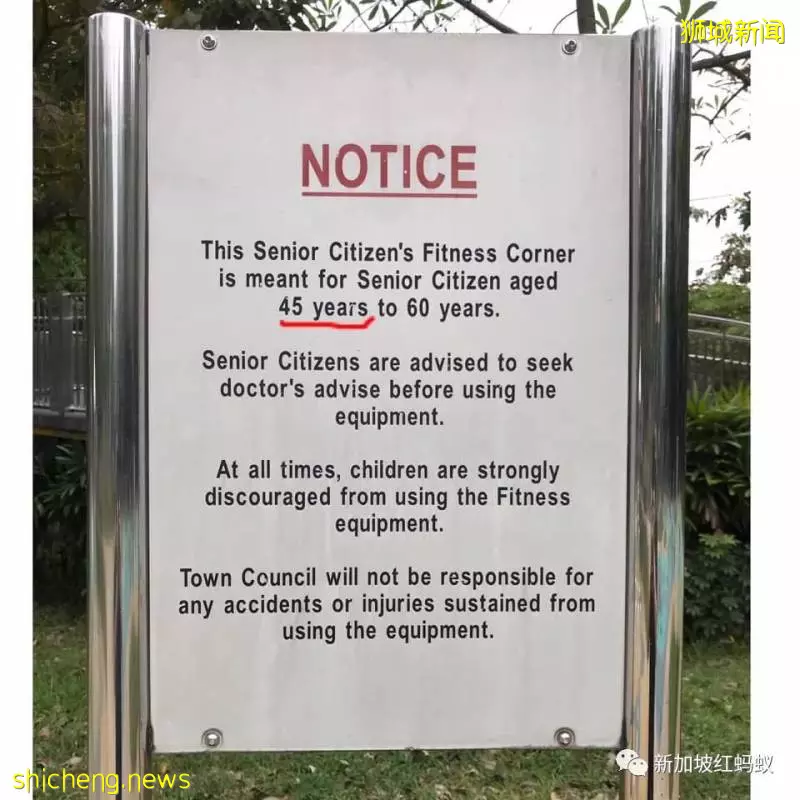

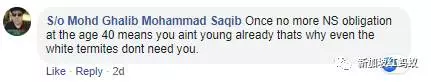

網民Henry Hong日前到義順11道巨人(Giant)超市附近的公園時,看到健身角落的一個告示牌上寫著: 「這個樂齡健身角落是給45到60歲的樂齡人士(senior citizen)使用的」。

牌子上還寫著:「市鎮理事會將不會對使用設備所發生的任何事故或傷害負責」。 不知道這個牌子是不是市鎮理事會立的。

(Henry Hong面簿)

網民Henry Hong感到非常詫異,原來47歲的他已經是樂齡人士,而他竟然還懵然不知。在他的字典里,樂齡人士的定義應該是55歲以上的人。

於是他拍下了告示牌,上載到面簿群組「COMPLAINT SINGAPORE」 (紅螞蟻譯為:投訴新加坡),引起網民的熱論。45歲還那麼年輕就定義為樂齡人士,大家紛紛表示不能接受。

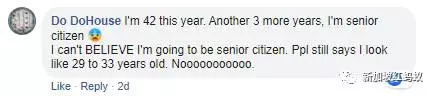

一名42歲的網民表示,原來自己這麼快就「老了」還後知後覺。她說: 「我今年42歲,再多三年,我就是樂齡人士?我真的不敢相信,大家都說我看起來像29歲至33歲而已。不不不不不不不不不……」

以下這位網民說, 「我的天啊,如果45歲就是樂齡人士,在這個定義下,我們的老齡人口應該會比日本和大多數已開發國家還要多。」

有人甚至調侃說, 「義順就是比較特別,所以對於樂齡人士的定義,也和新加坡其他地方不一樣。」

在新加坡,其實沒有對「樂齡」定下標準, 每當「樂齡」二字出現時(特別是與福利有關的事件),所指的年齡層各異。

40歲就自動加入樂齡健保(ElderShield)計劃;年滿55歲者平日到各大電影院看電影時,可以享有樂齡優惠價;60歲才可申請紫色的樂齡優惠車資卡;65歲才可以申請提供現金補貼的樂齡補貼計劃(Silver Support Scheme)。

如果從生理來說,「老花眼」從40歲就會開始,直到65歲左右情況固定。隨著現代人大多長時間近距離觀看數碼產品,即使只有37歲就有老花眼的個案也不少。

樂於接受自己已是樂齡人士者就說, 「如果按照這個定義,我已經是樂齡人士啦,為什麼沒有得到任何樂齡人士的福利嘞?」

有位網民也說, 「老齡化似乎越變越年輕,那為何要拿到公積金的年齡卻還是這麼高?」(公積金會員領取入息的最低年限目前是65歲。)

有網民指出在新加坡, 一旦滿40歲就不再有義務履行國民服役,這意味著你已經不再年輕。

新加坡國民服役法令規定所有達到18歲的男性公民必須履行全職國民服役兩年,並在40歲(非軍官)或50歲(軍官)前履行戰備服役。

理性的網民就說, 這個告示牌不要提到「樂齡人士」,直接說這是給45到60歲的人士使用的,就不會引來大家這麼七嘴八舌了。

以下這位網民說, 其實只有當你消極地看待「樂齡人士」這個詞時,你才會感到被冒犯。

這讓紅螞蟻想起寫新聞時,若把65歲者稱為老人家,把40歲的婦女稱為阿嫂,或把未婚的30多歲女子叫auntie時,都會被當事人罵。

其實,只要心境保持年輕,誰說你是老人家,你都可以不把它當回事。 有人將"年過半百"當作"老"的象徵。

牛津英語詞典把45歲至65歲的人稱作為中年人。

而「現代老年觀」則將65歲以下定義為中年人,65歲至74歲是年輕老年人,75歲至90歲才被稱為老年人,90歲以上屬高齡老人。

新加坡的退休年齡如今已從55歲提高至62歲甚至65歲,「老齡」的定義時時刻刻在變化中。

至於「樂齡」這個詞,據說是在上世紀70年代末出現在本地的。當時,新加坡第一個老人活動中心在惹蘭勿剎區(Jalan Besar)茂德路(Maude Road)成立,首次採用「樂齡中心」這個名稱,此後就用開了。它不像「老人」那樣直接,是個委婉又正面的詞語。

樂齡人士雖然指的是老年人,但同樣的,「樂」有「快活」、「安樂」的意思。「樂齡」指的就是「快活安樂的年齡」。

到了快活安樂的年齡,叫我樂齡人士又何妨?