華人在以前的農耕社會,過的是「日出而作,日入而息」的生活,生活節是依循年季月以及二十四節氣運轉,以求配合日月天候的變化。這種時間框架源自華人天人合一思想和對宇宙星辰的想像,化為指導民眾生活作息的規律。

西方在東南亞的殖民統治,帶來西方的曆法和紀元制度,它不但深深地影響南洋華人的時間觀念,也在後來改變華人的作息習慣。南洋華人原本使用的是農曆,是建立在農耕社會基礎上的時間框架,依次分別以年、月、旬、日、時作為時間用語,以此規劃民眾的生活節奏。

西方曆法以七天作為一個周期,把第七天規定為休息日,並在這天到教堂「做禮拜」,這是受《聖經》影響的宗教文化。據《聖經·創世紀》記載,耶和華在空虛混沌中,用六天的時間創造世間的一切,並規定第七天為安息日。

華人使用的農曆,原本沒有「周」(星期)的觀念,西方曆法以七天為一周的觀念,在南洋直接影響華人,可以說最先接受「周」這個觀念的是南洋華人。把「周」這個觀念以「禮拜」來表達,作為英文「Week」的對應詞,也是率先由南洋華人完成的。

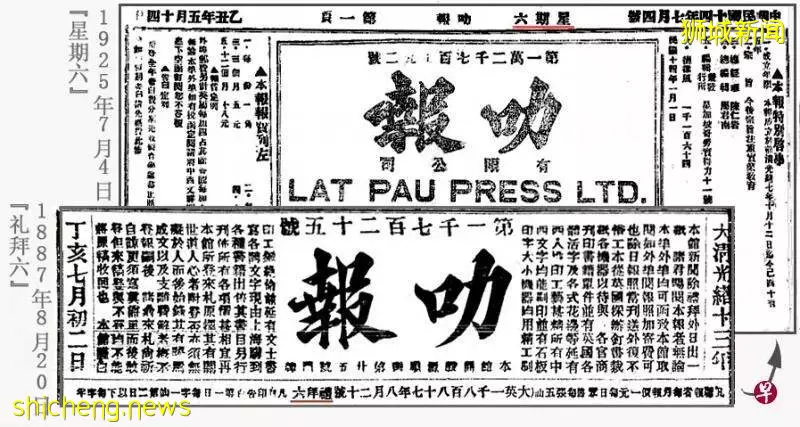

《叻報》1887年8月20日寫著是日「禮拜六」(下圖),到了1925年7月4日「禮拜六」換成「星期六」(上圖)。

「禮拜」時間單位的出現

「禮拜」一詞古已有之,並非外來詞,從《辭源》可查到其原意:「致禮於所信仰的神佛」,最早出自於相傳是漢朝班固所著的《漢武故事》一書中:「不祭祀,但燒香禮拜。」隨明朝鄭和下西洋的馬歡,著有《瀛涯勝覽》,在有關祖法兒國段落提到:

「如遇禮拜日,上半日市絕交易。」「禮拜」在第一例中是動詞;第二例中它是動賓結構的短語,還沒成為固定的復合詞。這兩個詞語,在當時還是保持它原初的意涵,即致禮神明。第二例中的「禮拜日」和今天「禮拜日」的詞義有很大的差別,它只是表達當天是敬神的日子,沒有後來具有的時間單位的意涵。

「禮拜」產生新的義項,以七天作為一個周期的時間用語,是在16世紀西方殖民勢力東來的時期。西方人到東南亞的殖民,旅居南洋的閩粵華人,借近水樓台之便,完成中西文化在中國大陸之外的初次接觸。

目前能查到最早的文獻資料,出現在1620年代編輯的《西班牙—華語辭典》(Dictionario Hispanico Sinicum),這部辭典由西班牙傳教士與寓居菲律賓的閩南華人合作完成。這部辭典中在西班牙語「Amonestar enla iglesia」(在教堂布道)的詞條下,標示華文對應詞「叫禮拜」。「叫禮拜」這個短語表現出十足的閩南口語和南洋色彩。「叫」這個單詞對我們來說再熟悉不過,它有多種用法,比如「叫咖啡」(點飲品)、「叫德士」(電召德士)、「叫人來」(召集大家)等,「叫禮拜」在這裡有「召集大家做禮拜」的意思。

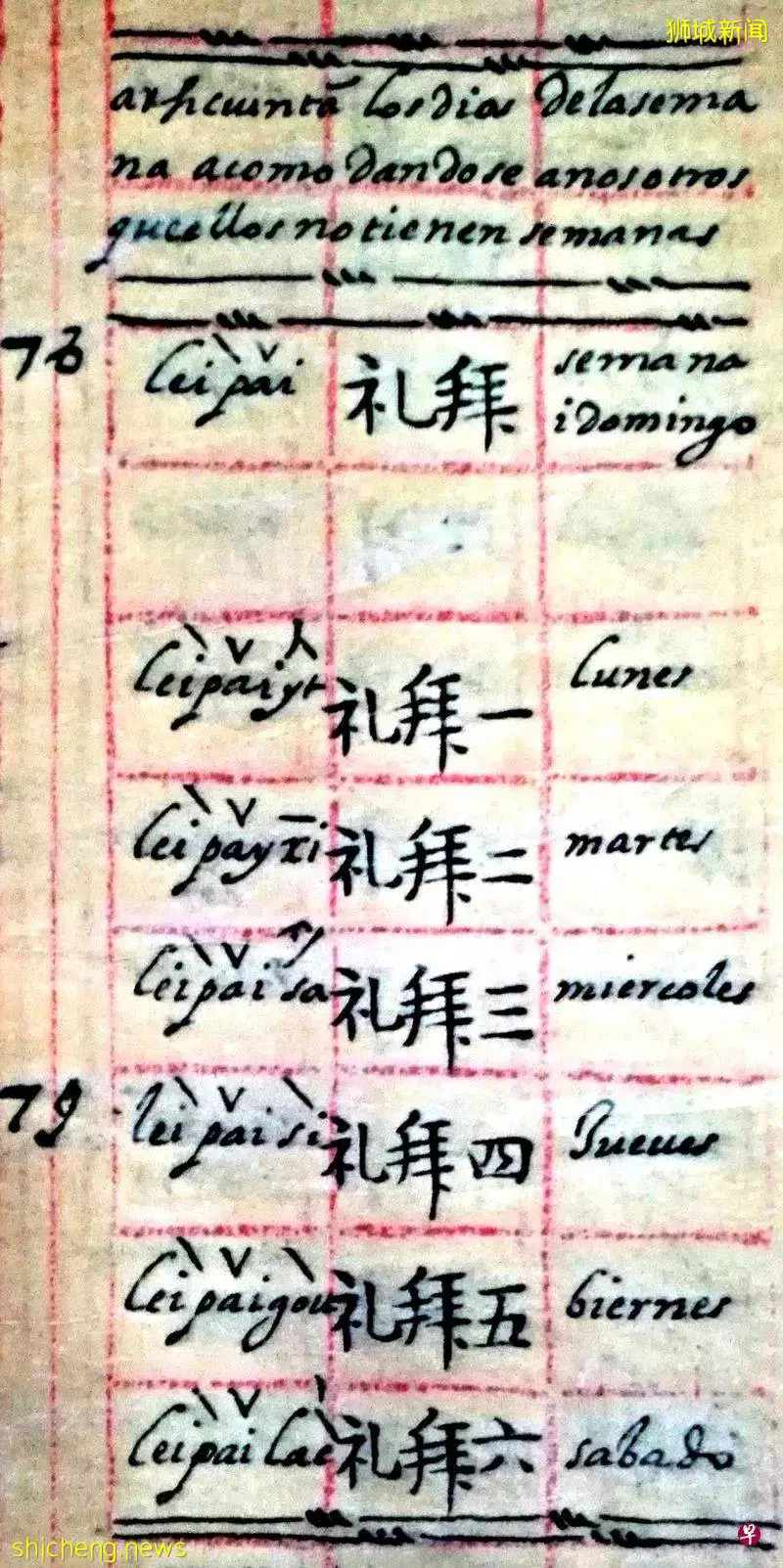

這部辭典的後面部分,附錄一些度量衡以及數目字和時間的用詞。附錄部分的編排反過來以華語作為詞條,排首列的是華文詞條的拉丁字母拼音,顯然用的是閩南語;第二列是華文詞條,第三列是西班牙語的對應詞。

驚喜地發現,在計時用語部分出現「禮拜」各日的稱謂。依次排列為:禮拜(semana i Domingo)、禮拜一(Lunes)、禮拜二(Martes)、禮拜三(Miercoles)、禮拜四(Jueves)、禮拜五(Biernes)、禮拜六(Sabado)。這應該是「禮拜」這個詞語和「禮拜」作為七天一個周期的觀念,已經被華人接受和應用的首次書證。

最有意思的是編者加一段按語:「由於他們(華人)沒有各個周日的對應名稱,因此只好以數字來表達」。(asi cuentan los dias de la semana acomodandose a nosotros que ellos no tienen semanas)這段按語清楚地說明,華人在此之前沒有「七天為一個禮拜」的觀念;另一方面,也讓我們看到華語在接觸新觀念時,能以自己的造詞方式來表達。西洋編者不解之處,恰恰表現出中西文化的不同,因而形成各異的詞彙傳統。

吸引人注意的是,編者在「禮拜」詞條下,分別列兩個西班牙語對應詞「semana」和「Domingo」,也就是說「禮拜」分別表達星期(week)和星期日(Sunday)這兩個詞義。另外一個特別的地方是,指稱星期日的用語,「禮拜」先於「禮拜日」出現,有異於常見的由繁趨簡的語言發展規律。

《西班牙—華語字典》有關「禮拜」的詞條。

南洋華社接受「禮拜」的時間用語

「禮拜」成為華語的時間用語,以及「七天一個禮拜」的觀念在南洋被華社接受,時間上顯然早於中國200多年。南洋由於早已存在華人經商和移民網絡,新詞語和新觀念在南洋各個華社之間傳衍承繼,其歷史脈絡顯示,它們之間的親密關係和一脈相承。

在《開吧歷代史記》這部早年印度尼西亞華人社會的紀年史書中,有一段乾隆四十六年(1781年)的記錄,用「上禮拜」和「禮拜三」;另外在乾隆五十三年的記錄中,出現「每逢拜三、拜六演和戲」的句子。

在印尼吧城(雅加達)華人公館的《公案簿》中,每段記錄的開首陽曆和農曆的紀年並用,其中「禮拜X」和「拜X」並行出現,在行文當中也穿插應用「禮拜」和「禮拜日」。

從這兩部早年印尼華人資料的用語現象,說明「禮拜」已經是成為南洋華語的固定化詞語。「禮拜」也以「禮拜日」作為星期天的指稱;在口語的應用上,「禮拜一」至「禮拜六」依次簡化成「拜一」至「拜六」,完成從「三音節詞」到「雙音節詞」的轉變。「禮拜」「做禮拜」「上禮拜」和「禮拜堂」在南洋華人語境下成為專指基督教的詞語。

新加坡在1819年由英國人開埠後,憑藉其優越的地理位置,很快地成為南洋商貿和華人移民流動的集散中心。新加坡也因地緣關係和血脈相通,不但繼承南洋華語的豐富遺產,也承擔傳播南洋華語的使命。從開埠初始,「禮拜」作為時間用詞和「七天一個禮拜」的觀念,毫無懸念地在新加坡進一步得到鞏固,早期新加坡教會的華文記錄和來往信函,提供不少的例子。

早期南洋華人移民包括新加坡的華人移民,只有地域的觀念,沒有國家和民族的意識,他們「唐番」意識的啟蒙,是在南洋與外國人的初遇;他們「唐人」身份和「唐山」觀念的喚醒,是以鄉土文化和鄉音方言作為依附。

「禮拜」觀念的融入華人社會,「禮拜」化為南洋華語的時間用語,在南洋以及在新加坡被接受和普及的過程,既沒有碰到唐番之分,產生牴觸情緒的困擾,也沒激起「洋教」和「祖先崇拜」的意識形態之爭。

「禮拜」時間用語觀念引入中國

今天「禮拜」已被「星期」取代,成為正式的書面語,「禮拜」則淪為民間的口語。這個問題不是單純的言文分家的問題,造成這個變化的原因在哪裡?它經歷哪些意識形態的糾葛?背後有哪些政治史上的含義?

要說明這個問題,得回頭去看看「禮拜」這個詞語,從南洋傳入中國後,因水土不服產生的文化衝突。

鴉片戰爭後,中國王綱解紐,人心不古,維繫千年為一統的傳統社會和倫理道德思想,在內憂外患的衝擊下分崩離析。「師夷之長以自強」的洋務運動、康梁的變法維新等改革主張,你方唱罷我登場,各種思潮紛亂繁雜,中國面臨一個歷史的大變局。

在效法西方引進西學驅動下,為介紹新事物和新觀念,大量新名詞出現和引入成為必然。西方思潮的洶湧澎湃,同時也喚起中國士紳的民族主義意識,他們認為一些介紹新觀念的新詞語,帶有西方宗教文化的色彩,難免會對中國文化和語言造成侵蝕。這些憑藉西方語言文化優勢被引進中國的新詞語,也因此遭受中國社會和文化語境的制約。

「禮拜」這個南洋的時間用語和它涵蓋的「七天一周」的觀念,也在這個時期被帶進中國。它首先通過宗教宣傳品和移民的流動,實現它在閩粵華南地區的流通。1822年由傳教士馬禮遜編輯的《華英詞典》(A Dictionary of the Chinese Language)在澳門出版,其中收錄兩個有關「禮拜」的華語短語:「一個禮拜」和「每禮拜」。「一個禮拜」的解釋是:「七天為一周在廣州的說法」(WEEK of seven days is called in Canton);「每禮拜」則註明是「WEEKLY」。馬禮遜強調「在廣州」,說明「禮拜」一詞尚未在全中國通行。

鴉片戰爭後中國被迫開放五個通商口岸,「禮拜」「禮拜日」和由「禮拜」衍生的「禮拜X」不時出現在中國的文獻上,比如《海國圖志》(1852年)、《航海述奇》(1866年)、《游美洲日記》(1873年)、《滬游雜記》(1876年)等。

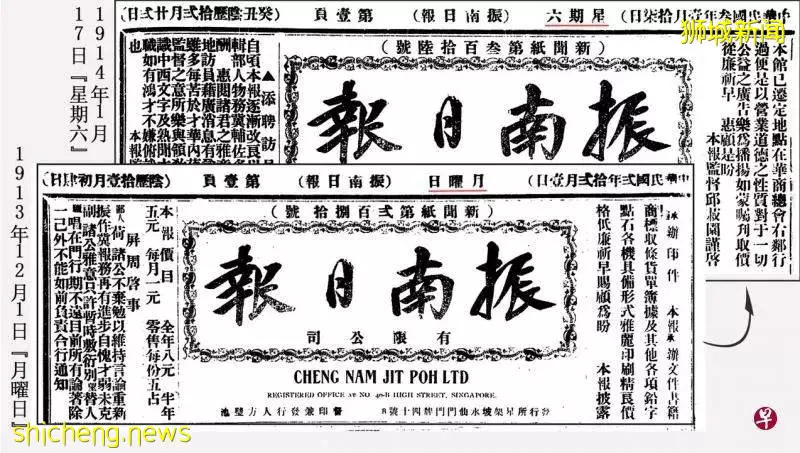

《振南日報》1913年12月1日寫著是日為「月曜日」,到了1914年1月17日「七曜」紀日法被取代,換成「星期六」。

「禮拜」時間用語的替代

這時期出現在文獻的「禮拜」及「禮拜」的衍生詞,並不能證明中國社會已經接受「禮拜」這個觀念和把它當作時間用詞。它被正式當作時間用詞是在上海、北京、天津等城市陸續創辦報章的時期。1872年上海《申報》出版,雖然在版頭上沒有標明禮拜日期,不過在創刊號中,已使用「禮拜」這個新詞;1876年上海出版的《新報》,在版頭上中西曆並列,並標明禮拜日期;1905年北京創刊的《華字彙報》,同一年天津出版的《津報》,也都在版頭使用禮拜日期。

晚清時期推行西方的陽曆已經成為改革派的其中一個訴求,他們主要從時間計量制度的簡單易行和科學的角度,來論述使用陽曆的必要性。「禮拜」這個在南洋長期使用,逐漸淡化其宗教色彩的時間用語,在中國的傳播和普及的過程中,開始受到中國士紳以民族主義視角來嚴格審視。他們質疑它的宗教性,因此不把它當作是純粹的時間用語。中國士紳能夠接受「七天一周」的觀念,認為這是與國際接軌;但是出於保護固有文化不受西方宗教侵蝕的立場,有必要以民族化的詞語來取代「禮拜」。

在民族主義心態的驅動下,一些中國士紳堅持「中學為體,西學為用」,認為應該從老祖宗的文化中找出相對應的詞語。康有為、梁啟超等維新派,從《易經》章句「反覆其道,七日來復,天行也。」,摘取「來復」來取代「禮拜」,因其「七日來復」,與「七日一禮拜」含義暗合。1897年康梁在澳門創辦《知新報》,在行文中使用「來復」來指稱「禮拜」。

有者則認為「日漢同源」,日本在明治維新之後引進西曆和周休制度,並以「七曜」紀日法來指稱一周七天,分別用日、月、火、水、木、金、土來命名。一些留日的中國士紳認為「七曜」紀日法源自中國,因此從日本引入「七曜」紀日法來代替「禮拜」。1903年上海出版的《俄事警聞》的版頭即以「七曜」紀日法來標示。

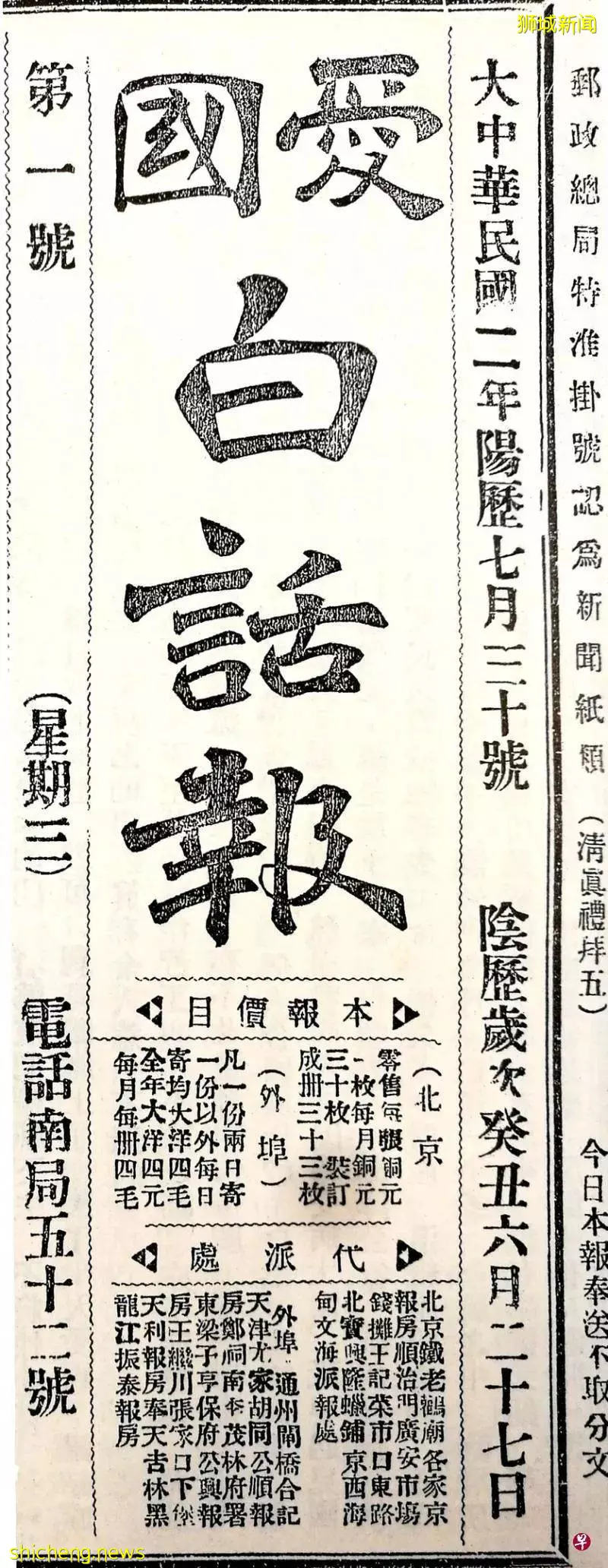

《愛國白話報》創刊號寫著是日為「星期三」。

「星期」替代「禮拜」

1890年代末,漢語舊時「星期」這個詞語,原指「農曆七月初七日,牽牛和織女二星相會之期」(《辭源》「星期」條),被重新賦予新的義項,用來指稱「禮拜」,原因在於「星期」與中國觀星象來制定曆法的傳統,能產生有關的聯想。

1906年清朝主管教育的學部宣布「星期日公休為世界通例」,並在用詞上主張「名曰星期,並不名為禮拜」。自此「星期」在官方的倡導下,取得中國士紳的強力配合,逐漸取代「禮拜」成為規範用語,儘管「禮拜」在民間的使用依然存在。1908年上海出版的《須彌日報》開始在其版頭使用「星期」,接著北京的《愛國白話報》《白話捷報》,天津的《益世報》紛紛跟進。

1911年,中華民國成立,正式宣布廢除陰曆,採用陽曆。在文化自主與民族認同的驅動下,「星期」的使用成為社會主流。「來復」這有點古典味的詞語,以及帶有東洋味的「七曜」,均如曇花一現消失在中國語言社會。新中國成立後,民族自覺和民族意識更形高漲,「禮拜」一詞在民間的應用也成強弩之末。

新加坡的「禮拜」「星期」之爭

直到19世紀末葉,「禮拜」這個詞語和它所代表的宗教性觀念,在南洋地域經過200多年的使用,已經融入華人社會而被日常化。它能遠離反偶像崇拜或西方語言殖民等意識形態的糾纏,主要是殖民地環境下行之有年的西方曆法制度,以及閩粵華人移民薄弱的民族觀念。恰恰就在這個時候,「禮拜」這個詞語在新加坡,開始受到民族國家宏大敘事的影響,讓它的使用陷入意識形態的困擾。