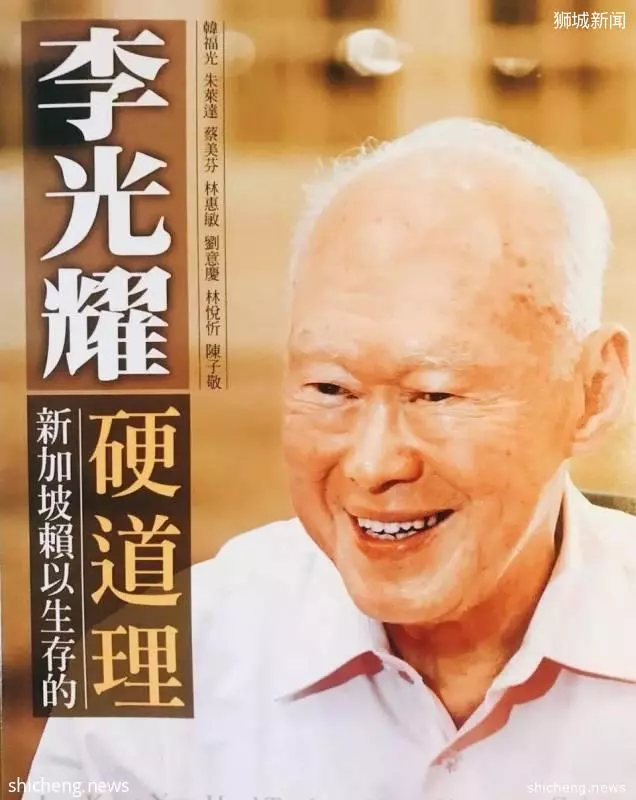

李光耀2015年去世。生前他曾多次訪問香港。在他的著作如《李光耀回憶錄》和《新加坡賴以生存的硬道理》中多次談到香港。

李光耀說,香港人喜歡和新加坡作比較。表面上,這兩個英國前殖民地有頗多相似之處,其實本質上大不相同。如香港既沒有國防問題,外交上亦不必自己打拚。

這意味著僅軍費及外交開支,香港便省了一大筆。這不僅令香港財政很易有盈餘,而且有安定的前景,能夠全心全意致力於經濟建設。可惜政務官出身的特區領導人,缺乏胸襟與前瞻性,對中國政治完全外行!

新加坡將取代香港

香港曾經比新加坡發達先進,可以說香港是新加坡的「老師」。在亞洲「四小龍」中,新加坡的多項指標曾長期落後於香港。但李光耀說,新加坡終有一日會取代香港!

新加坡早視香港為競爭對手,在談及稅率時。李光耀把香港視為假想敵,他認為若把入息稅稅率定得太高,有辦法的新加坡人及在本地工作的外國人便可能考慮「移師」香港。

李光耀對香港小商人以顧客為尊、設法滿足顧客需要的做法頗為欣賞,但他對香港大生意人的經營哲學與視野,大不以為然。李光耀對香港地產商也有自己的看法。

他指出香港人口倍於新加坡且有很多南來的優秀人才,這些都是新加坡望塵莫及的。但這些人的後輩,「獨沽一味」地產發展。李光耀曾指出,香港商界除了物業發展商和市場炒家,什麼都沒有。

曾直言批評李嘉誠

他曾以不屑的語氣問,李嘉誠可有製造一件營銷世界的商品?沒有。他投資地產、收購港口、超級市場、電訊公司,十分成功,那不過是順市而行,什麼行業當紅便進入該市場。

香港人對李嘉誠也有爭議。有人認為,他是唯一一位放眼世界且身體力行在國際商界大展拳腳的香港企業家。另一些人對香港的房價過高,香港的數碼港決策沒有落實等問題,認為是企業家綁架了特權政府。

但有不同看法認為,李嘉誠等香港企業家在新加坡也有大量投資,新加坡市中心的一些大樓,就是香港人投資興建的,並沒有拉動新加坡房價,也沒有影響新加坡政府的決策。

李光耀指香港經濟因吸引無數「中國製造」的企業家而起飛,新加坡完全缺乏這種人力資源,他慨嘆新加坡獨立初期的社會中堅分子只是一批農人的後代,他們之中有的成為貿易商,有的成為專業人士,當然有的成為創業家……

新加坡經濟後來成功超越香港。在筆者看來,香港經濟可以拿來「炫耀」的,除了物業發展似乎沒有什麼其他驕人的成就。新加坡人經營的酒店,現在到處都見,其製造的若干消費用品,亦在國際市場上占一席位;可是香港有什麼本地製造的東西打進國際市場?

香港的「富二代、富三代」大都在國際頂尖學府求學,學有專精,本應在多個領域有所建樹,可是結果大部分精英分子都在最易賺錢的物業發展上打主意,這意味香港商界的精英分子,除了地產,什麼都不敢嘗試。

當物業不景周期來臨時,香港經濟便會受樓市崩潰的拖累而一蹶不振。比起新加坡已有蓬勃的尖端行業及媲美香港的基本設施,其經濟前景遠勝香港。

國際清算銀行估計新加坡每天外匯交易額平均兩千六百六十億美元,為世界第四大,在亞洲為僅次於東京的第二大。經過多年經營,新加坡已是亞洲商品(包括橡膠)現貨及期貨交易,以至石油提煉中心……

當然,如果中國經濟一帆風順,繼續繁榮,則香港尚能期待在大陸的救援下「起死回生」,而此一「優點」是新加坡望塵莫及的。

如何評價陳方安生?

李光耀多次訪港,與香港政商界人物有不少交往,可是書中並無提及。李光耀唯一花了約三分之一頁篇幅談及的香港人,是前政務司司長陳方安生。

在被問及中國崛起會否令新加坡處境艱難時,李光耀說,假使美國從東南亞撤走,中國自然成為區內獨大的強權,在這種情形下,如果新加坡做出一些令中國不快的事,中國亦不會入侵新加坡,只須收緊市場,不讓新加坡貨進口,新加坡便不知如何是好。雖然新加坡早已開拓印度等市場,但中國市場仍是生命線!

李光耀又說,香港已明白本身的處境,因為中國大陸經濟上一收一放,香港經濟便冷熱交侵、翻騰不已。香港經濟呆滯時,中央政府可放寬國人去香港買樓買股票的限制,結果香港樓價股價立竿見影上升。

在這種情況下,李光耀質問,你以為反中、主張民主的組織會得勢嗎?答案再明顯不過。正因為如此,前政務司司長陳方安生決定退出政府。她不支持北京的干預,以為仍行英國的一套、落實民主和有美國的支持,香港便能「五十年不變」。李光耀認為這種想法簡直是垃圾(Rubbish)。

作者:田柏強 編輯:施倗