圖1:阿都拉塑像

今年,即2019年我國紀念開埠兩百周年時,在新加坡河東岸駁船碼頭萊佛士塑像周邊,新增了四尊塑像。能位列其中無疑是對於開埠貢獻巨大者,一代文豪阿都拉(Abdullah Bin Abdul Kadir, Munshi)(圖1) 便是其中之一。本地的一條路亦因其而命名。

書香門第出生的阿都拉

_ _

阿都拉1796年出生於馬來亞,父祖籍阿拉伯,母為信仰回教的印度族,是混血後代。他生長於書香世家,曾祖父是位宗教和語言教師,祖母在阿都拉誕生地馬六甲的kampong Pali當過校長。可以想像兩百年前,身為女性能管理男女學生兩百人左右的學校,定是女中豪傑。阿都拉年幼時,祖母給的玩具就與眾不同:一支筆、一張石板和一些墨粉。不久,祖母發現孫子在石板上的塗鴉竟然形似文字後,就教孫子認讀文字。

阿都拉的父親經歷豐富:做過商人、船長、翻譯、抄寫員等,精通多種語言、算術和《可蘭經》。其家教很有特色,要求阿都拉每天到教堂禱告,不聽便打,並且有段時間讓他在教堂記下所有進出者名字,若拼寫錯誤,不僅要打耳光和呵斥,還將寫錯的字掛在兒子頸上使其難堪。獲得滿意結果後,他又讓阿都拉做聽寫練習,威脅錯一處打一鞭子。如此苦心,大概是想培養兒子的拼寫能力與專注力。

當時的學校教育更嚴厲,對於違紀學生會根據情節處罰。體罰種類五花八門,比如用藤和繩夾手指,用鐵鏈圍在腰部背著木頭在教室繞行,用椰皮燒出煙或在火上灑胡椒粉,把學生吊在煙上熏等。這些處罰令阿都拉印象深刻,以至於後來撰寫自傳時特地將體罰道具畫錄其中(圖2)。在此環境下,阿都拉用功讀書,進步很快,祖母還讓他做同齡者的指導員,教他們閱讀與寫字。他優秀的阿拉伯語、淡米爾語、馬來語也是兒時練就的。

圖2:《阿都拉傳》描述的體罰情景

有種說法:英國人成就了阿都拉。曾經有報紙使用的標題就是《為什麼說沒有英國人就沒有阿都拉?》。阿都拉所處的時代,確實是強勢的英國人主導,但不封閉,就看你有無能力登上此舞台。就阿都拉而言,雖非馬來人,但祖先幾代在馬來半島定居,阿都拉則生長在一個多元文化的家庭,這些都孕育出了他對其它文化的寬容心態與接受能力。在教育方面,阿都拉受家風薰陶,從小就出類拔萃。當他有機會接觸並融入主流社會時,自然能脫穎而出。因此,說阿都拉自己塑造了「阿都拉」更為貼切。

萊佛士的崇拜者

_ _

阿都拉首次見到萊佛士時未滿15歲 (1811年左右)。萊佛士聘他為馬來手稿抄寫員,是其所雇文書和抄寫員中最年輕的。萊佛士很器重這個出眾的少年,有意帶他去爪哇,但遭阿都拉母親拒絕,因為她不願讓唯一的兒子冒險(雖然生過5子,但其他孩子都夭折)。萊佛士臨行前寫了份舉薦他做馬來語老師的信,並且勉勵他學英語。再次在新加坡相逢是約9年後,萊佛士聘他擔任秘書兼翻譯。

長期相處,使得阿都拉非常崇拜和敬重萊佛士。其筆下描繪的萊佛士,談吐溫文爾雅,處事有條不紊,堅守原則,不鄙視馬來人,即使面對底層者也平心交流。他對萊佛士的聲音也很讚美,描述道:「溫柔動聽的語調,別說是人心,即使石頭聽了也會碎裂。」對於萊佛士夫婦,他讚嘆:「夫唱婦隨最完美,形如月亮太陽配」。當萊佛士最後離開新加坡時,阿都拉猶如失去親人,痛心地說,即使死後復活,也難覓如此高尚者,並且賦詩紀念,贊其「善解人心真高明,品學俱優受尊敬」。

西方文化的積極譯介者

_ _

阿都拉是西方文化的積極譯介者。倫敦傳道會傳教士米憐(William Milne),在馬六甲創辦英華書院後,阿都拉在擔任其馬來語老師的同時,也參與了書院將英文書籍翻譯成馬來文的工作,還負責印刷事務。他稱得上是馬來文印刷和翻譯的先驅,新加坡的第一份印刷品—萊佛士的馬來語公告(1822年10月)就是阿都拉翻譯的,其內容是禁止賭博和種植鴉片。在湯遜(C.H.Thomsen)牧師建議下,他還將英文算術課本譯成馬來文,名《算術》,供馬來學生使用。這應該是最早印刷成的馬來文算術課本。

他譯作眾多,包括關於歐洲人的各種知識、歐洲的技術、地球和空氣的特性、汽車汽船的發明、煤氣的製造、太陽和行星的常識、美國的治水方法、蒸汽的用途等,涉及人文、科技和自然科學等方面。他不僅翻譯,甚至根據自己的理解,提供一些方法供馬來人學習和仿效。

他本人就是實踐者。玻璃製作、印刷、電等西方技術進入本地後,阿都拉作為首批接觸者,充滿好奇,並且有機會就學習。例如,接觸到印刷設備後,他用三四個月時間就掌握了使用技術與性能,並且在活字不夠時,向湯遜學習了刻鑄鉛字的技術,自己製造,此後又將這些技術傳授給他人。

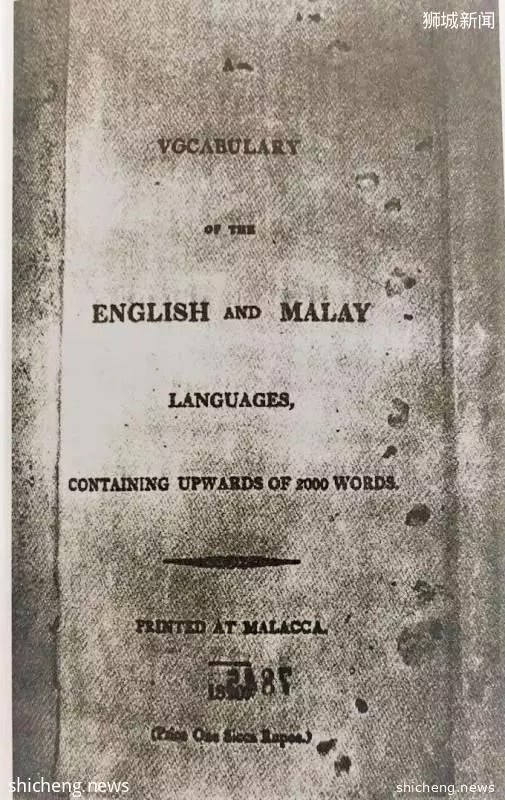

他還跟湯遜一起編寫了馬英《詞彙錄》,收錄了2000多個詞,因當時無印刷設備,只能做成手抄本,1820年終於在馬六甲印刷成書銷售(圖3),給學習者帶來很大幫助。

圖3:阿都拉等編的馬英語典 (圖片來源:Antara Dua Kota)

他積極譯介西方科學知識,當時有些人不理解,覺得他在天馬行空或被西方人欺騙。阿都拉認為出現這種情況,罪魁禍首是本地的保守思想。我們不難發現其自傳里多次指責一些人「愚蠢」,並且尖銳批評。這或是阿都拉怒其不爭,急於喚醒民智的表現吧。

離經叛道者?

_ _

在當時一些人眼中阿都拉是個「叛逆者」。他因工作關係大量接觸西方人,甚至還幫助他們翻譯基督教聖典。阿都拉舉辦婚禮時,既有米憐幫助辦理,又有15個洋人參加,十分惹眼。與洋人關係如此密切,自然引起一些本地人反感,他們煽動其父與兒子反目,譏諷他是阿都拉牧師,甚至取綽號稱他是英國人的Tali Barut—原意是肚兜帶子,隱含「走卒」之意。他的朋友們則勸他不要看洋書,以免破壞自己的信仰。但阿都拉不以為然,認為信仰是對宗教的信服,即便看千部其他宗教的書,若不信它,它奈你何?

其實,他一直是個虔誠的伊斯蘭教徒,並非盲目崇拜西方者,碰到一些問題,仍會以自己的宗教信仰來解決。例如,米憐有一次因家中的華族女傭聲稱孩子中邪,向阿都拉請教妖魔之事。阿都拉回答說,華人和馬來人這樣做很愚蠢,相信這些妖魔鬼怪是不科學的信念。他介紹說自己小時候聽這些故事很害怕,但是長大後閱讀各種書籍,能理智對待,明白是無稽之談,並且告誡人們不要相信鬼怪。有趣的是他最終又認為鬼怪是那些不信真主的人捏造的,這又回到了自己的信仰上。雖然不相信,阿都拉似乎對這類故事知之甚多,米憐還把從他那裡聽到的鬼故事記下來,發表在Indo-Chinese gleaner雜誌上。

在一些文化觀念上,阿都拉非常堅持己見。例如,他與湯申(J.T.Thomson)在一起時就會經常爭論宗教和哲學問題,有時爭得面紅耳赤,但事情過後仍和好如初。

從其傳記可以看到,對於有些英國人所做的惡事,他毫不留情進行了揭露:「當時留駐在馬六甲的英國人為數不多,人們見到英國人猶如見到老虎,因為他們既放蕩又兇惡……喝醉酒的水兵,敲破人家的門窗,追逐在街上行走的女人。」對於新加坡第二任駐紮官J.Crawfurd,其評價十分負面:「他脾氣有點暴躁,容易動怒,凡遇事情被耽擱,未及時完成都要責罵。他雖很有遠見,知識也很豐富,可惜沉迷於物質財富,吝嗇又自大……」即使是對受到馬六甲和新加坡多數民眾歡迎的首任駐紮官W.Farquhar,他也不滿意,認為遠不及萊佛士,說「十個星星怎能湊成一個月亮?」顯然,阿都拉在對待西方人與文化上有自己原則與好惡。

另外,從某種意義上而言,他也將本地文化傳播給了西方人。眾所周知,阿都拉是很多西方傳教士、殖民地官員、商人及其家屬的馬來文教師,曾經奔波於馬六甲和新加坡兩地授課。語言屬於文化的一部分,在教授語言時無疑會傳授相關文化。他以馬來文為學生們打開了通往馬來世界的大門。

珍貴歷史的記錄者

_ _

阿都拉還是一個保留歷史的有心人。其自傳提到一塊在海角尾端發現的刻滿文字的石頭,該石因長期受海水衝擊文字已模糊,筆者估計此石即「新加坡石」。他說,發現此石後各族人士前往觀看,自己與萊佛士、湯申也一道去看了,但無人能解其文,萊佛士認為那是興都文。當局後來炸毀了此石,阿都拉十分氣惱,批評當局的無知。這說明他具有很強的歷史意識。

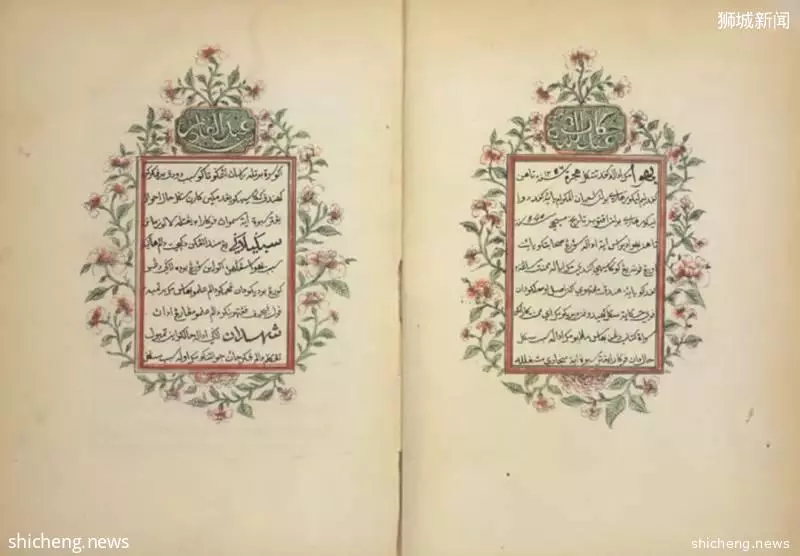

他1843年寫成的《阿都拉傳》,其中手書的爪夷文石板印刷版,估計就是阿都拉親筆所書。此書有些頁面飾有精美花邊(圖4),猶如藝術品。湯申的譯本附有阿都拉的親筆手稿(圖5),其文字結構嚴謹,字體飄逸,亦令人賞心悅目。該傳的文學價值之高自不待言,但更有重要的歷史價值。其記載的雖是阿都拉自己的故事,但充分融合了當時的時代大背景,記錄了馬六甲和新加坡發生的一些真實事件。因為阿都拉身份特殊,涉及到的人和事往往很重要。儘管有學者認為其中一些年份、史實有誤,但研究開埠初期新加坡的各種著作,如One hundred years of Singapore、百克利的《新加坡史話》、宋旺相的《新加坡華人百年史》都大量引用了其內容。英國著名史學家D.C.Boulger1899年出版的《史丹福·萊佛士爵士的生活》一書,在介紹萊佛士的個性、處世、初到這裡的工作等時,也參考了該傳。由此可知,《阿都拉傳》是了解開埠初期歷史不可替代的珍貴資料。

圖4:《阿都拉傳》爪夷文版

圖5:阿都拉的親筆文稿 (圖片來源:J.T.THOMSON, 1874. Translations from the HA-KAYIT ABDULLA)

除了自傳外,阿都拉的《新加坡焚城記》《阿都拉遊記—吉蘭丹之旅》《阿都拉吉達遊記》或多或少都有這方面價值。我們今天能夠知曉開埠初期一些重要人物與事件的珍貴細節,必須感謝這位親歷者的記錄。

1854年,阿都拉在麥加朝聖時去世。有關其容貌的圖像資料,筆者只找到一張肖像畫(圖6),Harun Lat所繪,藏於馬六甲歷史館。不知道畫家是根據什麼所畫。而今年所立的紀念塑像也展現了其立體風采。他的學生湯申對老師的外貌有過描述,將各方面加以比對,或許形象更清晰些。湯申首次見到老師時,老師約50歲。湯申在《遠東生活一瞥》中的描述是瘦高個,很有活力,古銅色肌膚,一口不正規的英語,但對一般談話理解得很好。1874年湯申將阿都拉手稿譯成《阿都拉傳》英文出版時,在前言描述道:他外貌上是南印度淡米爾人,身材高大,瘦長,身體略向前彎曲,精力充沛,膚色古銅色,橢圓臉型,高鼻子,雙眼稍向外眯著。一身馬六甲吉靈人或淡米爾人的裝束:saluar(長褲)、格子沙龍(短裙)、印花上衣(外套)、方形帽和涼鞋。他擁有阿拉伯人的活力和驕傲,印度教徒的毅力和機敏,只是語言和民族情感是位馬來人。

圖6:阿都拉肖像畫(圖片來源: Antara Dua Kota)

相信作為畫家的湯申在對人物外貌特徵的把握與描述上是可靠的。瘦高,古銅色肌膚,橢圓臉型,高鼻子,雙眼稍向外眯著,一身地道的本地人裝束,才是這位開埠初期特殊人物的外貌特徵吧。

參考資料:

1. 楊貴誼譯:《阿都拉傳》熱帶出版社,1998年

2. Abdullah Bin Abdul Kadir ,4th Ed, 1939, Hikayat Abdullah.

3. J.T.Thomson ,1874.Translations from the HAKAYIT ABDULLA.

4. A.Hamid Ayub, Berita Harian, 13 Oct.1963. 『 Mengapa kalau ta』 ada Inggeris ta』 akan ada Abdullah?』

5. Hadijah Rahmat. 1958-1999. Antara Dua Kota.

(作者為晚晴園華文義務導覽員)