每個國家都有自己獨特的文化,這些文化涵蓋了當地人們的生活方式、風土人情和宗教信仰等許多方面。比如在中國,酒桌文化已經流傳了千年,至今依然是人們生活中重要的一部分;孔夫子的儒家文化不僅對中國有著深遠的影響,也在亞洲範圍廣泛傳播。

那麼,新加坡都有哪些特色文化呢?這些文化形成的背後又體現了哪些小國治理的智慧?今天小編就來為大家介紹新加坡獨特的組屋文化、宗教文化以及語言文化。

新加坡文化遺產節海報

01 組屋文化

「居者有其屋」的方針

新加坡的國民大多不擔心自己的住房問題,因為超過80%的人都住在政府為大家建造的價格低廉的組屋裡,實現了國父李光耀當年提出的「居者有其屋」的願景。

組屋由新加坡建屋發展局Housing & Development Board (HDB) 設計並建造,因此人們也直接將組屋稱為HDB。

圖片來源網絡

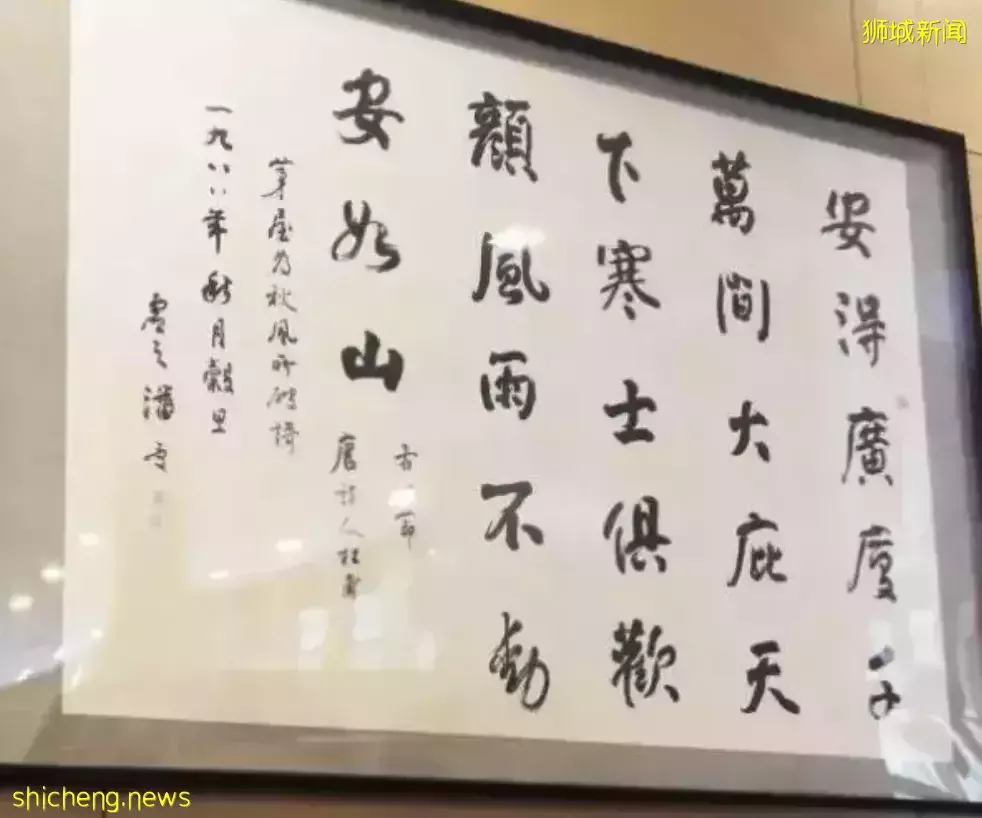

讓人感慨的是,新加坡的組屋和中國詩人杜甫還有淵源。建屋發展局大廳的牆上就掛著杜甫《茅屋為秋風所破歌》中的著名詩句:

安得廣廈千萬間

大庇天下寒士俱歡顏

風雨不動安如山

圖片來源網絡

從中我們可以看出新加坡執政者的情懷和決心,數百萬住在組屋裡的新加坡人可能不一定了解杜甫,但實實在在都有了自己的安家之處。

巴剎和食閣

組屋與高級的公寓不同,沒有安保系統和游泳池等設施,也沒有圍牆,大家可以自由出入。而且組屋一般都是一大片連在一起,眾多在組屋生活的人口形成了龐大的社區,因此新加坡在設計組屋時都會在組屋的周邊建設社區中心、運動場地和超市等公共設施,為民眾提供便利的生活。

圖片來源網絡

其中最有特色的就是巴剎和食閣了。每片組屋區域都有「巴剎」(來源於馬來語Pasar),也就是小集市的意思。居民在這裡可以買齊常見的食材和生活必需品,基本需求如看病、理髮等也可以在巴剎里的鄰里診所與理髮店裡得到滿足。

圖片來源網絡

另外,巴剎必有的吃飯場所就是食閣。食閣被新加坡人稱為Café或者Food Court,一般建在四面通風的組屋一樓。

圖片來源網絡

各種風味的食物攤位排成一排,比如常見的海南雞飯、川菜、福建菜、印尼菜等。在攤位面前有數排類似於國內大學食堂的座椅,大家在小攤買完飯之後就可以到旁邊的桌子上用餐,十幾分鐘就可以解決一頓飯。很多在新加坡生活的人都不經常做飯,因為直接下樓在食閣吃飯實在是太方便了。

02 宗教文化

多種族國家

新加坡的土著居民包括華人、印度人、馬來人。在建國之前,馬來人壟斷了政治,華人壟斷了經濟。如何避免種族之間的衝突、形成共同的向心力,是一個世界性的難題。

圖片來源於網絡

21世紀80年代初開始,新加坡以多元文化政策取代建國前期推行的抑制種族文化政策,鼓勵各民族保留和發展自己的文化與傳統。在法律上規定華人、馬來人、印度人等土著居民相互平等,尊重各自的文化傳統和宗教信仰。新加坡也不設立所謂的國教,並出台了族群融合政策,因此這麼多年來基本上沒有宗教衝突,各宗教組織和團體之間互相尊重,和睦相處。

宗教節假日

新加坡對於各宗教的尊重不是口頭上說說而已,而是實實在在落實到了政策上,國家的公共假期就是一個重要的例子。

圖片來源網絡

小編在新加坡生活多年,之前對於公共假期所慶祝的節日並不清楚,仔細研究之後才發現新加坡的智慧。除了元旦、勞動節和國慶日之外,其他的節日都是和宗教相關的:華人的春節,基督教的聖誕節、耶穌受難日,印度教的屠妖節,伊斯蘭教的哈芝節、開齋節,還有南傳佛教的衛塞節。每到節假日,街道和商場中的裝飾都會根據節日的文化進行變換,各種族都生活在同一個地方,也就能在節假日中了解並感受到不同宗教的文化。

新加坡屠妖節

宗教建築大放異彩

新加坡的建築風格融合了多姿多彩的宗教與文化,受到了各種族文化的廣泛影響。新加坡早期移民建造的基督教堂、回教堂、猶太教堂和寺廟為新加坡的城市風貌增添了無數的色彩。難能可貴的是,這裡並沒有不同宗教之間因為地盤或者宗教禮儀引起的爭端。

小編初到新加坡時,就被牛車水(新加坡唐人街)橋南路的景象吸引住了,這裡雖為華人聚集區,但也聚集了許多其他宗教的建築。一條短短的街道,佛教的佛牙寺、印度教的馬里安曼廟和回教的詹美回教堂幾乎緊挨在一起,成了牛車水一道亮麗的風景。接下來我們就盤點一些牛車水裡的特色建築~

橋南路附近

佛牙寺龍華院

佛牙寺龍華院於2007年建成,洋溢著迷人的懷舊魅力。建築嚴格按照華北廟宇風格建造,細節設計與唐朝時期相似,體現出了新加坡的華人傳統。

圖片來源網絡

馬里安曼興都廟

馬里安曼興都廟(Sri Mariamman Temple)是新加坡最古老的印度教寺廟,建築風格為德拉威風格,主要為南印度泰米爾印度教的新加坡人提供服務。馬里安曼興都廟也是新加坡國家級名勝古蹟,並且是一個主要的旅遊景點。

馬里安曼興都廟

詹美回教堂

作為新加坡最古老的回教堂之一,詹美回教堂借鑑了東西方元素,彰顯出兼收並蓄的建築風格。正門具有南印度伊斯蘭建築風格,禱告殿的多立克式立柱彰顯出新古典主義特色,綠色釉面磚建成的大窗則具有華族特色。

圖片來源網絡

新加坡還有許多著名的宗教建築,如聖安德烈座堂、蘇丹回教堂和天福宮等。這些不同文化背景和設計風格的建築,彰顯出了新加坡對文化的包容以及新加坡的種族和諧。

03 語言文化

圖片來源於網絡

多語言國家

為了彰顯多元的語言文化特色,新加坡採用了四個主要民族的代表性語言。憲法所規定的四種官方語言分別是英語、華語、馬來語和泰米爾語。然而,為了表示對馬來族作為最早期土著民族的尊重,新加坡特將國家語言定為馬來語,新加坡的國歌《前進吧,新加坡!Majulah Singapura!》用的就是馬來語。

圖片來源網絡

在新加坡,大多數人從小就在雙語環境中成長,因此幾乎人人都會說至少兩種語言,許多人更是精通三至四種語言。讓人印象深刻的是,新加坡的國家領導人李顯龍總理在演講中能熟練切換不同語言,目的就是為了照顧來自不同語言背景的民眾。在一次公開演講中,李顯龍總理就因為喝一口水換一種語言演講的事跡引起了廣大網友的關注。當時他分別用了英語、馬來語和中文來演講,而且轉換自如,連接得天衣無縫。

圖片來源於網絡

語言融合

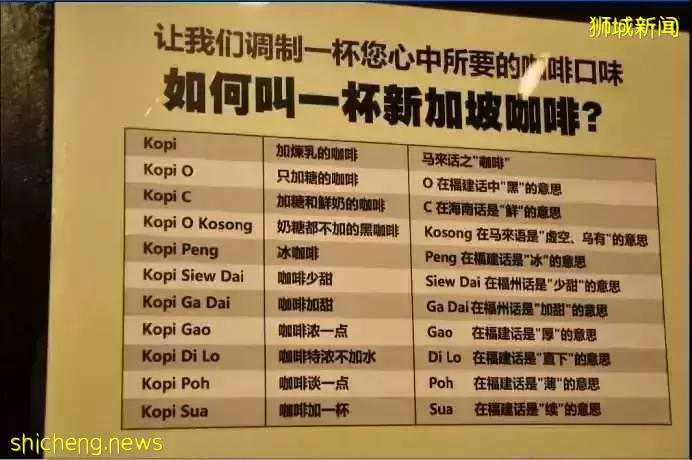

在新加坡生活,我們可以看到路上的標識會被好幾種語言翻譯,地鐵報站時也會用不同的語言播報,甚至在考駕照時都可以選擇四種官方語言中的任意一種作為考試語言。而在平時的生活中,除了四大官方語言,本地人還會講閩南語、潮州話、廣東話、客家話、海南話和福州話等各種方言,不同語言摻雜在一起使用的情況也經常發生。就拿點咖啡來舉例子,剛來新加坡如果不仔細了解下圖中的專業用語,還真的很難點到一杯自己中意的咖啡。

圖片來源網絡

在工作場合,絕大部分本地人會用英文溝通,但由於新加坡擁有太多語言背景,因此發展出了獨特的英語口音,也創造了新的語言用法,被大家戲稱為Singlish(Singapore English)。

圖片來源於網絡

結 語

新加坡作為土地資源匱乏的小國,通過組屋政策解決了很多國家頭疼的住房問題,真正做到了「居者有其屋」。同時作為一個多民族、多語言、多文化的國家,在促進民族和諧、尊重宗教平等的問題上也取得了重大成就,實現了各民族和諧共處的目標。