在新加坡,我的母語究竟是什麼?華語?英語?還是?

籌備多時的「閩南文化在新加坡」國際研討會明天就要開場了,我不由得想起幾年前我在耶魯—新國大學院的「閩南語與傳統」講座。

儘管我經常給大學生上課、做講座,但是那場講座還是很不一樣。首先,那次是英語講座,而且同台的還有研究英語和語言學的大學教授。其次,那次講座本地學生和歐美學生參半,而且還來了好幾位外籍教授,他們都對「閩南語與傳統」感興趣。

有個同學對方言的式微感到惋惜,他說,同齡人中很多華語已經不行,至於方言,更是不通,方言可有未來?

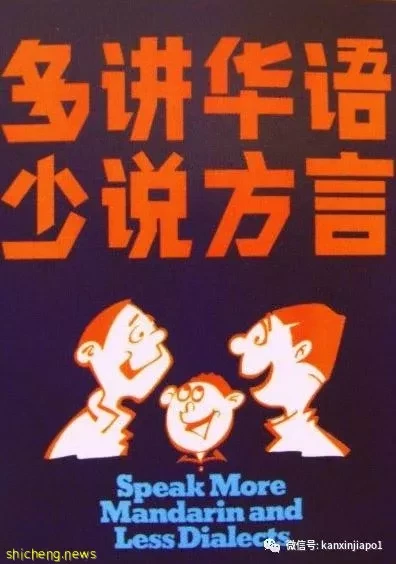

我說,方言式微已成事實。教育部2009年公布的一項統計調查指出,在1980年,即「講華語運動」啟動翌年,大於60%的小學一年級華族學生在家主要使用方言,大於20%使用華語,使用英語的大約是10%。

到了2009年,講英語的升到60%,講華語的降為40%,講方言的可以忽略不計。

我年過五旬,在講方言的家庭中長大;即便如此,也只懂得閩南語和粵語皮毛。屬於我下一代的青少年學生,當然對方言更加陌生。

在我的生活中,方言扮演著什麼角色?我想,它扮演著三個角色:

一、語言是知識的重要載體,懂方言等於開啟一扇知識和文化的窗;

二、與師友長輩用方言交流,雖因我方言水平低下而有損交際效率,但這個缺陷被滿滿的親切感彌補了,懂方言等於開啟一扇情誼的窗;

三、方言把我緊緊地與祖籍文化系在一起,懂方言等於開啟一扇自我認知的窗。

方言式微,惋不惋惜?當然惋惜。

在新加坡,方言式微的趨勢可不可挽回?我看,難以挽回。

社會歷史地理是形成方言的重要因素,如長期的小農經濟、社會的分裂割據、人口的遷徙、山川的阻隔、政治的影響等等。

科技的進步帶來交通和通訊的發達,經濟生產模式的更新換代推動了城市化,城市化吸引了大批移民。這些社會生態的改變帶來的是同化和融合,壓縮了方言的生存空間和意義。

這個情況在中國也很明顯,尤其在東部沿海經濟發達地區。人民網2016年8月的一篇報道指出,使用方言交流的人們越來越少,地道的方言嚴重退化、萎縮,甚至有人預測,方言的消失只是時間問題。為了保護和開發利用語言資源,中國2015年啟動了「語言資源保護工程」,開始了對方言的保護工作。

在新加坡,保護方言的現實條件一再萎縮。華人人口中大約半數出生在1979年前後,即「講華語運動」啟動之後。總體而論,這一半人口掌握方言的能力大概只能在我之下,不會在我之上。我這一代人已經對方言感到陌生,我們的下一代當然更沒有掌握方言的社會和家庭環境。

更為重要的是,在講究效率的工商環境中,從使用人數上考慮,人們肯定首選英文和華文。即便在本地華人宗鄉會館這個傳統的方言堡壘,社交和工作用語也早已換作華文和英文,而非本族的方言。

再過一兩代人的時間,方言在新加坡相信近乎絕跡。方言的社會功能,比如文化傳承,今後恐怕只能由華語甚至英語來肩負。這不能不說是一種惋惜。

方言在我國最終或許難逃消亡的命運。但是,與此同時,我發現,有些社團和群體這幾年來不斷努力,希望以一己之力把方言消亡的時間儘可能押後。

一個好例子便是廈門公會。在新冠疫情期間,廈門公會在2020年底成立了閩南語講演會,通過一些較為有趣的方式,推廣閩南語,例如曾士生每月定期的「講古」,以及以閩南語與各界人士進行訪談。

講演會在每月的例會上,都有會員以閩南語來做講演和評論。我參加了一年的活動,看到不少人從咿咿呀呀的閩南語,慢慢進步。

至於我自己,儘管還是在咿咿呀呀的水平,但是,聽力卻是大大的進步了。我一年前剛參加講演會活動時,台上的演講我連一半都聽不懂,但現在是基本沒有問題了,只有極少數幾個詞彙有時拿不准。對於自己的這個進步,我還是比較得意的。

新加坡的講演會以英語的居多,華語的也不少,漢語方言的就屬於極少數了。閩南語講演會的有廈門公會、白橋,其他方言的則有粵語、潮汕語等等。

(廈門公會閩南語講演會的例會活動)

經常有人問,你的母語是什麼?

說實在的,我答不上來。我從出生到上小學之前,學的、用的是閩南語;上小學之後,基本是華語,但當時還有些老師偶爾會用幾句閩南語來教課,例如我的英文老師,有時有些概念跟我們說不清楚,她就改用閩南語。

畢竟,那個年代的新加坡,是閩南語「一家獨大」的年代,連李光耀的競選演講和國慶群眾大會都必須用閩南語。

雖然我自小在家用閩南語,但,上了小學之後,華語的使用很快就占上風,加上1979年「講華語運動」啟動,我使用閩南語的機會基本等於零,於是,很快就把閩南語忘得七七八八了,只能作一些日常的對話,而且往往必須夾雜華語或英語詞彙,甚至馬來語詞彙。

因此,對我而言,從語言掌握的程度來說,華語是母語。但是,華語對我來說,似乎又有一絲尷尬之處——雖然我華語比閩南語流利一萬倍,但是,卻對閩南語有一種特殊的感情,感覺那才是我真正的根,才是我真正的母語。

雖然這個根已被砍得七零八落。

至於英語,它肯定不是我的母語。對我來說,英語就是個工作語言,以及我與非華族朋友溝通的用語。

我們的下一代,如果有機會接觸方言,也許會感到新鮮、有趣、好玩,但大機率不會再象我們一樣,對方言懷有深厚的情感。

實際上,更為迫切的問題是,對他們來說,什麼是母語?華語嗎?還是英語?

我不知道。

我甚至有點不想知道、不敢知道。

我所能做到的是,在我們家裡,不能讓女兒把英語當作母語。

在我的這一代,已經失去了方言這個根,但好歹還有華語。

到了下一代,如果連華語的根也丟了,那麼很可能就成了無根的飄萍了。

6月24日

「閩南文化在新加坡」國際研討會

新加坡廈門公會將在明天舉辦「閩南文化在新加坡」國際研討會。

研討會主講人大咖雲集,包括新加坡著名歷史學家柯木林、著名文化視頻博主意公子、著名漢學家丁荷生教授、廈門大學歷史系教授曾玲、廈門市閩南文化研究會前副會長黃婉彬副教授、「福建女孩」王依婷等等。

本次研討會講題涵蓋的範圍相當廣,而且細。

其中就有三個是與閩南方言有關的講題。一個是新加坡福建會館名譽理事、「老福建」陳建存的「閩風南播:簡介阮的民俗與鄉音」。

另一個則是「福建女孩」王依婷的「利用新媒體重拾方言:新一代跟風學習」。

以及許源泰的「十九世紀的新加坡閩南語學校」。

是的,沒錯,新加坡早年確實有閩南語學校——崇文閣和翠英書院。翠英書院就在融合川菜「寬窄巷子」邊上,現如今也是家餐館的所在地。

其他講題包括意公子的「愛拼才會贏——閩南人的遷徙與發展「。

丁荷生講的是「新加坡的九皇大帝信仰網絡」。

丁宏海講的是「南音傳承」。

柯木林講的是他對新加坡閩南文化的認識。

林德順講的是「肉骨茶的文化淵源與發揚」。

黃婉彬講的是「廈門人眼中的峇峇娘惹」。

曾玲則從廈門學者的角度談新加坡廈門公會。

本次研討會的大軸則是祖籍廈門的曾士生,他將給全場做總結髮言。

曾士生祖籍廈門,曾擔任新加坡蘇州工業園開發公司首任總裁,後來在新加坡多個部門擔任政務部長。