你有聽說過「大坡」嗎?

你有聽說過「小坡」嗎?

你知道曾經新加坡河口地區的海岸線是什麼樣子嗎?

今天,將跟隨花花的腳步一起探究有關於新加坡的「坡」的那段歷史。

如果你問,為啥用「坡」?

而不用「大城-小城」?

「大村-小村」?

「大Kampong-小Kampong」?

這個「坡」字就是取自新加坡的名字的最後一個字,不過不要以為是新加坡的「坡」哦,那個時候「新加坡」這個名字還沒有出現(事實上「新加坡」這三個字直到新加坡獨立之後幾十年才最終確立),那個「坡」字取自最早新加坡華人移民對這片土地的稱呼:「石叻坡」(發音其實跟普通話的「新加坡」蠻像的)。至於這個「坡」字,歷史記載當中獲得支持最多的是當時人們根據「埠」這個字的發音而來。

note

1

看圖解讀

華僑銀行大坡分行,華僑銀行最早的分行之一

這裡位於牛車水與直落亞逸(Telok Ayer)之間的橋南路(South Bridge Rd)

今華僑銀行早已搬離了這個破舊的建築,而值得感慨的便是樓頂那個帆船的標誌,歷經時代變遷延續至今。

問題來了——大坡分行,究竟哪裡是「大坡」呢?

有「大坡」的話是不是還應該有個「小坡」呢?

而「大坡」、「小坡」又跟新加「坡」有什麼特別的聯繫呢?

不瞞各位,新加坡除了有個「大坡」,還真的有個「小坡」。

只是這一大一小兩個「坡」已經在新加坡現代的高速城市發展建設當中淪為了歷史。

如今走在新加坡,還真的很難再找到最初新加坡那些地名的痕跡

不過,跟隨赤道一點,我們就是要把這些歷史的痕跡給挖出來,重現當年新加坡的歷史和社會,於是乎,上圖這座通體白色的小洋樓進入了我們的視野。

細心地朋友可能已經發現了,這座「大坡分行」對應的英文招牌寫的是」South Branch」,那是不是說所謂的「大坡」就是指新加坡南部,同理「小坡」就是新加坡北部咯?

這個說法其實只正確了一半,「小坡」的確是在「大坡」的北部,但這個「南北」概念並不是指整個新加坡島,至於真正的「南北」的劃分界限,其實是新加坡河。

note

2

回望新加坡河

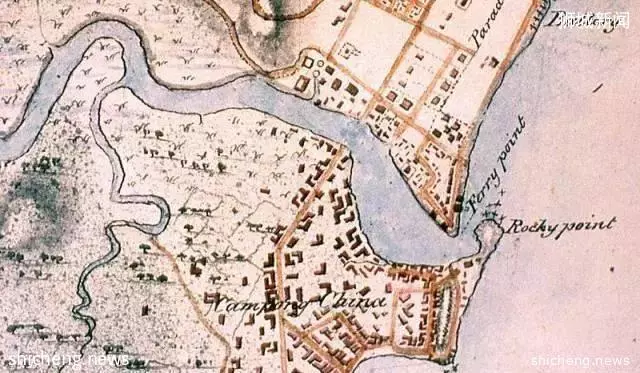

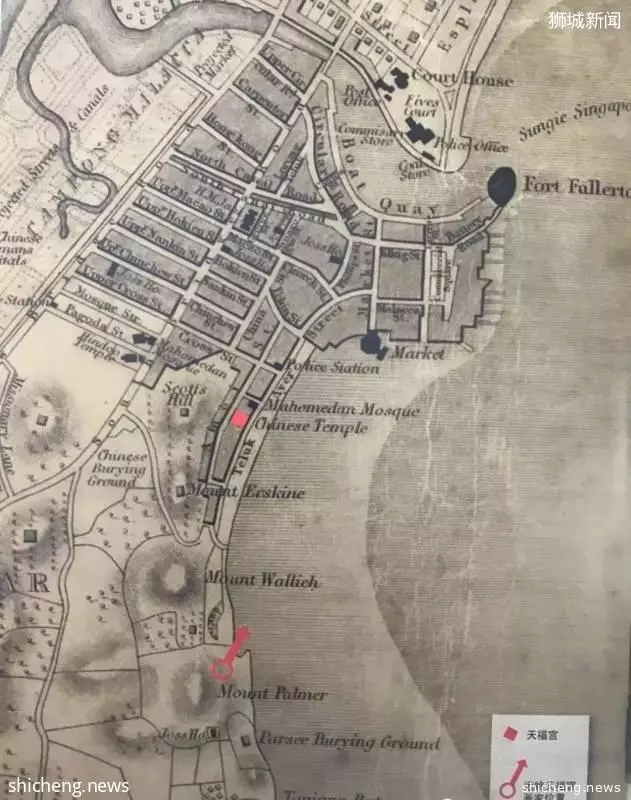

首先擺上一幅19世紀新加坡的南部沿海區域地圖。

當中那條流入大海的河流就是如今的新加坡河。

一百多年前新加坡的海岸線與今天大不相同:

地圖中新加坡河入海口處南岸的那一個標為「Rocky Point」近乎90度的拐角,就是後來的新加坡郵政總署,如今的富爾頓大酒店(The Fullerton Hotel);那個Ferry Point,就是現在的維多利亞劇場前面廣場的新加坡抗日英雄林謀盛紀念碑;而地圖上標註的Kampong China(馬來語,字面意思是China Village),就是今天的Chinatown牛車水。至於說如今的魚尾獅雕像和濱海藝術中心(Esplanade),呵呵,當年還是汪洋一片呢。

地圖中那條河兩岸都是近乎筆直連成一條線的馬路,就是後來的 Eu Tong Sen St(余東璇街),再後來那個河口建立了新加坡河上第一座公路橋,起名叫Coleman Bridge,之後應新加坡城市發展需要,那條道路被拓寬了一倍,也順帶新建了一座公路橋,名字就叫做,新橋路(New Bridge Rd),再多介紹一點的話,新橋路就是很多老local口中的「大坡二馬路」,而「大坡大馬路」就是我們剛剛所說的華僑銀行大坡分行所在的「橋南路」。

好了,回歸正題,新加坡河口兩岸是新加坡最早進行港口貿易的地方,同時也是後來殖民者登陸宣布殖民統治的地方,自然而然,也是當初新加坡最最繁華的地方了。早期的新加坡華人移民多是福建人和潮州人,他們擅長海洋和港口貿易,同時又有高超的手工藝水平,在歷史的發展當中自然也就成為問鼎新加坡河岸的族群。

由於新加坡河近乎東西方向直插入新加坡島,河南岸是新加坡南部沿海地區,北岸則背對新加坡「相對」廣袤的腹地,論經濟發展的地緣規律,河南岸的地區更加繁榮也就是再簡單不過的道理了。

事實上,新加坡河南岸一直以來都是新加坡貿易的集中地,也是華人最集中地區域(這也就是為什麼那個地方成了新加坡的Chinatown)。

最早福建人移民新加坡的登陸地後來建起了一座寺院,名叫「天福宮」,那個時候也是面向大海的(現在離海岸線好遠了)。

再來說說北岸,當時劃分為行政區,新加坡河以北一直以來都是原住民(馬來人)的天下,即便到了現在也是馬來人和穆斯林文化最集中的區域,比如當今大清真寺所在的甘榜格蘭(Kompang Glam)和芽籠(Geylang),總而言之一句話,過去那個地方,華人很少很少。。。

因此,在歷史上新加坡當地華人眼裡,就自然形成了一種以河岸為界的地理概念,河南岸相對繁榮,人口也較北岸多很多,於是索性叫做「大坡」;同理,河北岸相對而言「欠發達(語氣要委婉)」,而且華人較少,就被稱為「小坡」了

大坡的名字可能比牛車水還要早,早在1887年,滿清官員李鍾鈺的《新加坡風土記》有此描述:「在大坡中,酒樓、戲園、妓寮畢集,人最稠密,藏垢納污,莫此為甚。…戲園有男班,有女班,大坡共四五處,小坡一二處,皆演粵劇,間有閩劇、潮劇者。」

的確,大坡曾經是個平民化,生活化的地方。中國南方的華人在大坡定居的時候,印度人的回教堂與興都廟已經屹立此地。華人南下,印度人東行的共同點或許就是漂泊異鄉,寂寞時靜聽雨打芭蕉。

雲捲雲舒中,

大坡見證了斗轉星移,

人寰變遷,多少人與事,

盡付笑談中......

有朋友要問了,那小坡呢?