新加坡有563萬人,這座城市的逆襲和投資策略,值得我們很多人學習。

本文分7部分閱讀:

01 穩定國內局勢

02 建設基礎設施

03 特色人才教育

04 大力發展工業

05 控制貨幣匯率

06 國家主權基金

07 反腐懲罰清政

01 穩定國內局勢

1.1 英國人請留步

新加坡的面積為733平方公里,人口563萬。這是一個島國,由新加坡島及附近63個小島組成,其中新加坡島約占88%的國土面積。

早期的新加坡,作為一個小不點國家,別說發展了,連最基本的安全都成問題。時任一把手的李光耀沒辦法,只能跑去找英國人。

他肯定不是求英國人接著殖民自己啊,只是新加坡那時候確實客觀上太依賴英國人了。 當時英國有大約3-5萬海軍駐紮在新加坡。

這些海軍不光是給新加坡提供了軍事保護,關鍵是它們都得在本地吃喝玩樂,得大量購買新加坡本地物資,據估算這些軍隊所帶來的需求帶動了新加坡五分之一的GDP!

這也是為什麼新加坡當時在東南亞裡面,其實相對來講並不窮,人均GDP是516美元,雖然和美國沒法比,但是這可比把它踢出來的馬來西亞要高不少。這很大程度是歸功於英國海軍。

那李光耀肯定不希望英國人那麼快全撤了呀,好說歹說,你們多坐會兒再走啊。還小小的威脅英國人,你要是這麼快就撤走,我們以後就不用英鎊結算了,甚至就不跟你做生意了!

軟硬兼施,這才說服英國人推遲了三四年,到1971年再開始撤離, 並且還從英國人那拿到了5000萬英鎊的貸款。保證了這段剛剛獨立時期新加坡的軍事穩定和經濟穩定。

1.2 全民學英語

其實,對於新加坡來說,要穩住局勢,最難的在於它深層最大的隱患還是人種混雜的問題。

你想,彼時這裡經常爆發馬來人和華人之間的衝突,關係是非常劍拔弩張的,要是搞不好弄成像中東那樣就麻煩了。所以新加坡剛剛成立,李光耀就說了: "新加坡不是馬來人的國家,不是華人的國家,不是印度人的國家,每個人都會在新加坡找到自己的一席之地" 意思就是我們都是新加坡人,大家和和氣氣一起生活。

當然光喊口號肯定作用不大。李光耀出台了一系列方案來融合新加坡各民族,其中最簡單粗暴也是最立竿見影的一招就是:

你們所有人,都必須說英語!

當時是什麼情況呢,雖說新加坡一直都被英國人統治,有一定的英文基礎,不過大部分人的第一語言都不是英語。

但新加坡政府就說了,甭管你之前說的是馬來語、華語、閩南話,哪怕你26個英文字母都背不全,不好意思,咱也得說英語!咱一個國家就該有一個國家的樣子。

他把新加坡官方語言設立為英語,大部分學校都強迫開始用英語教學。

這麼做的好處肯定是非常明顯的。本來各個民族大家連語言都不統一的時候,確實很容易發生衝突,而且選擇英語這個國際語言也好和國際上交流。

現在新加坡按照第一語言來說,48%的人母語是英語,30%的人說普通話。

不過你要分年齡來看很明顯,越年輕的人他說母語是英語的比例就越高。

這種有點趕鴨子上架的方式,催生出來了一套非常有意思的語言系統:新加坡英語 - Singlish。

它們慢慢地把中文、閩南話、粵語、馬來語全都揉到了英語裡,組成了一種很新穎的語言。

他們說話你要是老遠乍一聽會感覺這是什麼塑料英語,甚至可能都不覺得那是英語,但仔細一聽才發現人家自成一套體系。

我感覺說中文的人都會覺得他們的英語語調非常親切,句尾經常給你整一些什麼啦、啊、leh、lo之類的語氣詞,有點像中式英語。

長期來講,全民學英語這招,無論是從民族融合的角度還是國際化的角度,都對新加坡產生了非常深遠的影響。

除了強制大家統一語言,李光耀也非常強硬的限定政府建的組屋、學校、大公司裡面的人種比例,你都得有百分之多少的馬來人、印度人等。

你看,李光耀的解決方案多簡單,所有人全都揉在一起攤開了,你們住在同一棟大樓里,孩子上同一所小學,逼著大家抬頭不見低頭見,然後還說一樣的語言,大家互相認識了、了解了,很自然的就把種族矛盾消解於無形。

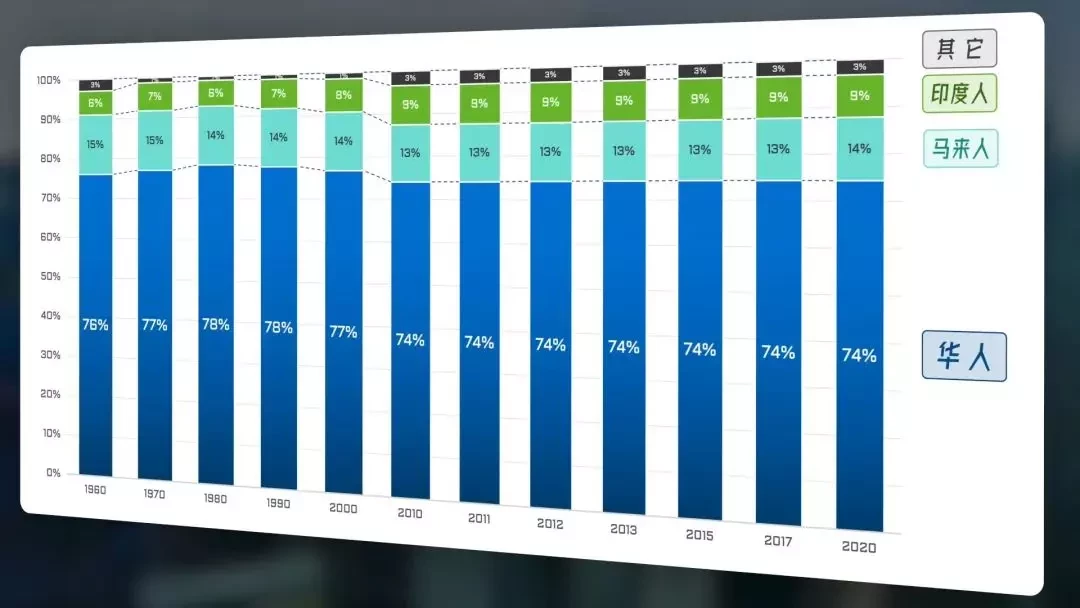

所以,新加坡1970年的時候大概是77%的華人,15%的馬來人,7%的印度人,和1%的其它。這個人口比例才能到現在都差不多,也並沒有出現哪個人種一邊倒增長的情況。

02 建設基礎設施

2.1 組屋

局勢穩定下來以後,李光耀經濟大棋的第二步,就需要解決大家的溫飽、國家的基礎設施了。 這裡面首要的,就是住房問題。

二戰剛剛結束的時候,新加坡70%的房子甚至都沒有下水道,幾乎看不到任何高樓,所以雖然那時候只有不到一百萬人口,可是大家都住得很擠,建築密度非常高。可以說整個新加坡有一大半都是貧民窟。

要解決住房問題,李光耀的理想主義又開始了: 政府應該花錢幫大家全都建好高樓,讓所有人非常便宜就可以住進這些房子裡面。這樣多好!我們要努力做到"居者有其屋"!

注意啊,不是政府解決窮人的住房,而是解決所有人的住房!

這解決辦法是不是聽著聽飄逸的,經濟學家們會用一百個理由告訴你這樣不行,你做不到的,而且它也不效率。 那咱就來說說經濟學領域中,新加坡最出名的一套制度:組屋制度。

現在新加坡有超過80%的人都住在組屋裡,80%啊!你能想像哪個國家幾乎所有人全都住在政府建的公寓里麼。更何況還是一個全球最有錢的國家之一。

新加坡政府在接下來的幾十年里一直在持續不斷的買地,大興土木,修建那種十幾層二十幾層的經濟適用房。據說是因為它是一組一組的、一排一排的,所以就叫做組屋。

到現在已經建了超過一百萬個現代化的組屋,遍布新加坡。

所有的組屋之間幾乎都由帶頂棚的走廊相連,建築風格又非常統一,完全開放融入新加坡的城市,形成了新加坡獨有的一道風景。

其實我們知道,很多國家都會建一些房子來專門照顧低收入人群,杭州這兩年也出現了,為照顧部分青年,我們也會順應補貼政策,給公關鳥團隊的同學配備房屋。

不過新加坡的這個組屋可不一樣。它雖然不能用豪華來形容,一般也沒有陽台,設計風格說實話也說不上漂亮,但裡面絕對是非常現代化、非常乾淨的住宅樓,很多也包含了各種比如娛樂、健身房等等的配套設施。

新加坡的公民,可以以低於市場價30%~50%的價格買到這些一手的組屋。說是買,這些房子理論上還是政府的,你只是買了99年的使用權。所以你會發現剩餘時間越短的房子,它在二手市場價格確實會越低。

新加坡政府想達到的目的大概就是: 讓幾乎所有新加坡人,都可以舒舒服服住在這些乾淨現代化的公寓裡面!

不過,要購買這種政府的組屋也附加了很多限制:

比如:你得是新加坡公民、得是首套房、收入不能太高、住滿5年才能賣、什麼人可以有補貼、什麼人可以買二手組屋等一堆條款...

歸根結底就是,政府想儘量做到: 你作為新加坡的一分子,要是沒房子想要住,我幫你。但是,這房子就是給你住的,你別想著投機,別想著鑽空子,別想著從裡面賺錢。

當然本地人想要投資二套、三套房產,或者外國人投資也完全可以啊。它還有很多私有的公寓、小洋房、別墅什麼的,那些就是完全的市場化競爭了,和其他城市一樣,不會有買賣限制,但價格也比組屋要高得多,可以說是全球聞名。

尤其是這兩年新加坡投資很火,我簡單看了一眼市中心的價格,基本上和紐約、香港差不多,上千萬美元的豪宅也比比皆是。

但是,接近80%的新加坡人還是住在組屋裡,它還是主流。

你聽著是不是感覺,好像就是高級一點的經濟適用房,新加坡政府是怎麼能做到讓大部分人都住進去的呢?

要知道這事兒,可是全世界任何一個其它國家都沒做到的。

【低價買地】

首先政府要蓋樓就先得有地啊,李光耀來了招狠的,連續出台法律,允許政府用非常廉價的地價買下公民手裡的土地。你不賣都不行!這個確實是李光耀政府比較強勢;

【高質量房屋】

還有就是你這房子就得建的足夠好,政府得足夠有錢;

【政府的決心】

但這兩個很多國家都可以做到,這並不是新加坡的組屋制度能如此成功的關鍵。 我覺得最關鍵的一點,就是政府的決心。

這不是說一個虛的信念啊,而是因為政府建組屋確實需要非常巨大的成本。我這裡指的成本都不是蓋這些樓它花的錢,而是它的機會成本,它潛在放棄的東西 - 房地產市場。

我們知道很多國家的經濟崛起,尤其是亞洲國家,房地產都是最主要的助推器之一,中日韓無一例外。 而新加坡要想實現「居者有其屋」,其實是一定程度上犧牲了自己的房地產市場。

你把這麼個發動機、搖錢樹給拿走來換取住房保障到底值不值?

這個大部分國家都會覺得不值,大部分經濟學家都會覺得不值,所以沒人這麼干。

傳統理論認為,政府撐死了就是給流落街頭的人、底層人群提供一下就差不多可以了,房地產市場是經濟發展的發動機之一,很難也沒必要大規模搞政府自建房。

可新加坡不這麼認為,它覺得住房是基本民生,過度資本化會降低大家的生活質量、影響幸福指數、影響市容,就算會犧牲巨大的增長點,我也要搞組屋,讓大家居者有其屋。

干這個事兒,一方面和傳統經濟學理論,什麼自由競爭相悖,一方面政府必須要時刻經受巨大的利益誘惑,這需要政府保持強大的執行力和反腐能力,這才是它最難的地方,這才是我說的新加坡政府的決心。

它為了遏制房地產投機,如果是本國人購買2套、3套房產需要交20% - 30%的印花稅,外國人甚至要交60%的印花稅!

就是說:你們外國人少打新加坡的主意,別你們都過來把房價炒高了讓本國人買不起房。

同時為了保證大家都能老老實實還款,新加坡強制所有員工至少20%的收入存入公積金里 (Central Provident Fund), 然後你的僱主會另外提供17%。我政府就幫你規劃好了,這錢就是你用來住房的,你別給我嘚瑟沒了!

所以,新加坡的家庭負債率非常低,還不到50%。要知道美國可是73%,英國80%,香港95%。為什麼新加坡負債率低啊?

當然原因很雜,但一個很主要的原因就是因為:它不用為買房子背上一生的貸款,而且政府還強制你為買房儲蓄。

以犧牲房地產市場為巨大代價,一方面給大家提供住房,另一方面強制大家給住房儲蓄,使得新加坡的住房擁有率高達89%,也就是說九成新加坡人都擁有自己的房子。

2.2 公共運輸-車稅

在李光耀的理想城市裡面,不光大家的住房由政府統一負擔,交通也一樣。

政府就修建了四通八達的公共運輸,地鐵、輕軌還有公共汽車,尤其是各個組屋社區的交通都非常便利, 這個很直觀。

可這還不夠,新加坡這麼小的彈丸之地,人口密度那麼高,要是讓大家隨便修路、開車,效率又低下、市容又不好、又污染環境。拽個專業名詞,新加坡政府認為私家車對城市有非常非常大的"負外部性",所以這種情況下,自由競爭的結果不是最優解,新加坡政府需要通過徵稅,通過增加你購車和開車的成本來顯現出私家車對城市的隱形成本,然後你們再去自由競爭。

我跟你說新加坡買車的成本,是非常非常恐怖的。