這幾年,本地組屋轉售市場異常火熱,難免給人一種房價上漲似乎永無止境的印象。

整體數據也確實反映了這股趨勢。

在2024年,新加坡轉售組屋售價的增速加快,同比上漲了9.6%,增幅比2023年的4.9%高出近一倍。

這樣的漲勢會持續下去嗎?還是在未來某個節點,房價將迎來下跌的轉折?

事實上,花無百日紅,新加坡的轉售組屋市場並非一直這麼火燙。

2020年冠病疫情爆發前,本地房市在2013年至2019年曾經歷過一段頗長的寒冬。

2013年,整體組屋轉售價站上新高點後,政府祭出了房貸償債比率(MSR)限制,買家每月償還的房貸,不得超過月收入的30%。

該政策一度讓整體組屋轉售價陷入停滯。

然而,2020年冠病疫情爆發後,預購組屋的建築工程延誤,導致本地房市供應緊張,組屋轉售市場隨即又進入「飛天模式」。

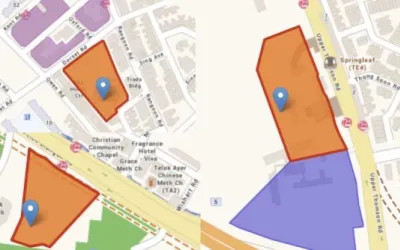

疫情期間延宕的預購組屋項目,已在疫情後趕進度完成,以因應市場需求。(聯合早報)

房價漲與不漲,要漲多快,每個人心中會有不同的期盼。

準備入場購屋的人,自然希望房價越低越好;但已經擁屋的人,房子是資產,當然希望房價持續向好,如此一來財富才有增長的機會。

從宏觀角度來看,房價的漲跌程度,對整體經濟的影響更難以忽視。

房價暴跌,如中國房市崩盤,會導致個人消費降級、資產縮水等嚴重經濟後果;但房價變化長期停滯,如90年代的日本,同樣也會導致國家經濟陷入一潭死水。

而在注重「居住正義」的新加坡,住房不僅攸關經濟,更是重大社會議題。

因此,過去幾年,政府已多次推出房市降溫措施,避免市場過熱。

最近一次是在去年8月,當局進一步收緊了建屋局房貸的貸款比率(Loan-To-Value)頂限。

這意味著,自2021年以來,建屋局貸款的貸款比率頂限已從90%大幅降低至75%。

政府也在2022年規定,私宅屋主和前私宅屋主若購買非津貼轉售組屋,須先完成15個月的等候期(wait-out period)。

近幾個月,總理黃循財和國家發展部長李智陞也相繼出面喊話,重申政府確保房屋可負擔性的決心。

黃循財強調,政府將「一直確保國人負擔得起公共住房」;李智陞則說,政府「並不排斥」在必要時採取更多房市降溫措施,但與此同時,也會先觀察早前的措施是否見效,再決定是否進一步干預。

黃循財強調,政府將確保公共住房是人民所能負擔的。(數碼發展及新聞部)

人口變化會是關鍵因素?

以短期來看,本地房價是否下跌,取決於外部經濟環境。

特朗普的關稅戰會打到什麼程度,很大程度將影響作為開放經濟體的新加坡。

新加坡經濟成長一旦受限,勢必影響本地房市。

但從長遠角度來看,本地房價的最大變數,將來自人口的變化。

和新加坡一樣面對人口老齡化及生育率低下課題的日本和韓國已有不少相關討論。

日本長期的低生育率及緊縮的移民政策,導致該國人口陷入萎縮,進而導致住房需求下降,除了人口持續湧入的東京等大城市,不少地區出現了許多無人問津的房子。

韓國則有學者估計,當地住房需求將在2040年過後下降,使房價下跌。

新加坡未來也有可能迎來類似趨勢。

新加坡國立大學房地產系教務長講座教授程天富在一篇本地媒體的投書中指出,本地人口的三大變化將顯著影響住房需求和買賣活動。

首先是國人的單身比例越來越高。

這不盡然會影響房屋的整體需求,但一個人住,空間無須太大,這將推高二房式靈活組屋的需求。

目前,本地最受歡迎的組屋房型是四房式組屋,但這樣的趨勢,未來有可能隨著本地家庭規模愈來愈小而隨之變化。

其次,人口老齡化同樣也將推高較小房型組屋的需求。

為了生活便利,以及套取更多現金養老,更多年長者或將選擇大屋換小屋,搬至擁有輔助生活(assisted living)功能的社區關愛組屋。

隨著本地未來將出現老年人口更多,年輕人口較少的「頭重腳輕」人口結構,以及單身人口越來越多,當局以家庭為主的住房政策有可能隨之調整。

人口老齡化及單身國人比例增多等因素將影響本地的住房需求。(聯合早報)

其三,生育率持續下滑,新加坡人口未來恐將陷入萎縮。

這將影響整體的住房需求,進而導致房價上漲空間受限,甚至不排除會陷入熊市。

對擁屋者,以及趁著房市火熱,佣金賺得盆滿缽滿的房地產經紀而言,屆時恐怕也要調適心態。

如何轉念?或許可以先從重溫居者有其屋的初衷做起:房子是拿來住的,不是用來炒的。