上世紀60到90年代的巴士站如果是基本款,那2000年至今的巴士站,套用電玩玩家常用的詞彙,就是「威力加強版」。

這個時期,巴士站開始增設帶有路線信息的告示牌,站外也豎立起廣告牌。蟻粉可能還記得,在乘客較多的巴士站,可以找到電風扇、公共電話和販賣機等等。

跟前面30年比起來,巴士站從本世紀初到今天變化更多、更快,但這些改變還必須從90年代中期說起。

陸交局推動巴士站翻新

1995年9月1日,政府成立陸路交通管理局(簡稱陸交局),以更全面地策劃、建設和管理公共與私人陸路交通基礎設施。這些設施包括公路、地鐵、輕軌列車、搭客設施和其他運輸系統。

隔年1月2日,陸交局向國會提呈《世界級陸路交通系統》白皮書,闡明打造世界級陸路交通系統的四大方針:綜合規劃土地用途、市鎮和交通,發展四通八達的公路網絡,管理擁車和用車需求,以及改善公共運輸。

白皮書中就提到:

「(巴士業者)必須意識到,優質的巴士服務包含幾個環節,包括讓乘客在有蓋走道上步行一小段距離抵達巴士站、舒適地候車,以及快捷安全的巴士車程。」

白皮書指出,為了「滿足乘客日益增長的期望」,陸交局將和巴士業者攜手改進巴士服務。作為提升巴士服務水平的一部分,陸交局已經在宏茂橋新鎮和中央商業區展開試驗性巴士站翻新計劃,增設各種設備。

1999年,納比雅路(Napier Road)的這個巴士站除了電燈、電風扇,還設有一台公共電話。(每日新聞)

據報道,陸交局當年在這項實驗計劃下耗資150萬新元,翻新了百餘座巴士站。

新巴士站的基本設備包括風扇、電燈以及可以用來遮風擋雨的巨型廣告板;其他便利搭客的設備,像飲水機、電話、報攤、自動售票機等,只局限在一些大型巴士站。

隨後,新加坡各地的巴士站逐個翻新,但中峇魯的這個巴士站,因為翻新成本幾乎相等於當時一間三房式組屋的價格,成了媒體的焦點。

中峇魯廣場對面的這個巴士站1999年翻新時,成本高達17萬新元,一度成為新加坡「最貴巴士站」。(海峽時報)

如當時《新明日報》的報道所說,這個巴士站「除了有一個長24米、寬4米的超大型蓋頂,座椅、廣告屏都跟普通的巴士站沒有兩樣,為什麼普通巴士站只需6萬元費用,它卻需要用上17萬元呢?」

該報道引述陸交局繪測經理許偉娜(譯音)稱,這個巴士站翻新成本如此高昂,都是一些「無形開支」造成的:由於巴士站地底下布滿了電話線、水管、電線等,施工時必須避免損壞這些重要設施,影響民生。另外,還要移去路面的街燈,重新挖溝渠等等。

科技進步促成巴士信息顯示屏

隨著科技進步,巴士站終於在2008年迎來巴士信息電子顯示屏,讓乘客能即時掌握巴士到站的時間。

時任交通部長林雙吉在2007年國會撥款委員會辯論交通部開支預算時,宣布了相關試驗性計劃的細節。

這些光源發射二極體(Light-emitting diodes,簡稱LED)顯示屏,提供即時的巴士抵站信息,以及下一趟巴士到站的時間。(海峽時報)

林雙吉指出,提供即時巴士抵站時間的構想早在10年前陸交局的《世界級陸路交通系統》白皮書中已經提出,陸交局也曾在2003年完成相關試驗,不過由於當時面對科技局限和成本問題,所以無法落實。

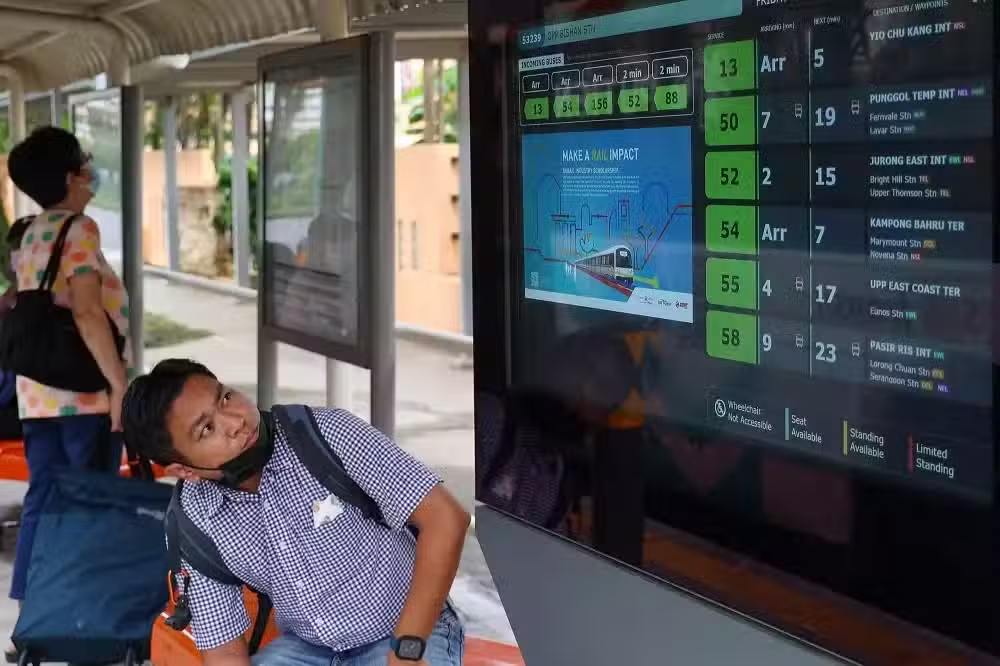

當局在2021年更新巴士信息電子顯示屏,採用更醒目的設計,也提供更多信息。

這項計劃也是陸交局2008年陸路交通檢討所提及的一項。

自2021年啟用的巴士信息顯示屏,除了顯示即將到站的巴士號碼、各服務路線的候車時間,以及沿途經過的地鐵站,還會提供巴士服務調整等信息,方便乘客規划行程。(聯合早報)

2020年代:配合人口與氣候變化做出改進

進入2020年代,巴士站的設計雖然沒有太大的變化,卻配合新加坡人口的變化,增加了一些親樂齡的改變。

其中,巴士站增添了設有靠背和扶手的座位,以方便行動不便的乘客,並確保輪椅使用者能無障礙通行。

惹蘭紅山第28座組屋對面巴士站原本設有台階,不方便年長者上下車;陸交局動工移除了台階後,上下巴士更安全,也更方便無障礙通行。(聯合早報)

眼尖的蟻粉可能留意到上面圖中的巴士站頂蓋似乎種有植物,沒錯,這是陸交局與國家公園局自2019年起的合作項目,陸續為150個巴士站安裝「綠色屋頂」,除了增添綠意,也降低巴士站周圍的溫度。

這150個巴士站包括新車站,以及在陸交局巴士站基礎建設提升計劃下獲翻新的巴士站,多數靠近高樓住宅區。

(巴士站不只是陸交局負責建造,還有一些巴士站由建屋局等其他機構建造。下一篇帶大家看看比較具有特色的巴士站,其中一些會讓你一眼看去就知道自己身在島國何處!)