12月8日,中國人民銀行黨委書記、中國銀保監會主席郭樹清在2020年新加坡金融科技節上進行了演講,宣布了中國P2P網貸機構清零的消息。

十天之後的12月18日開始,以螞蟻旗下支付寶為首的中國網際網路金融平台的存錢產品被指違規,陸續下架。

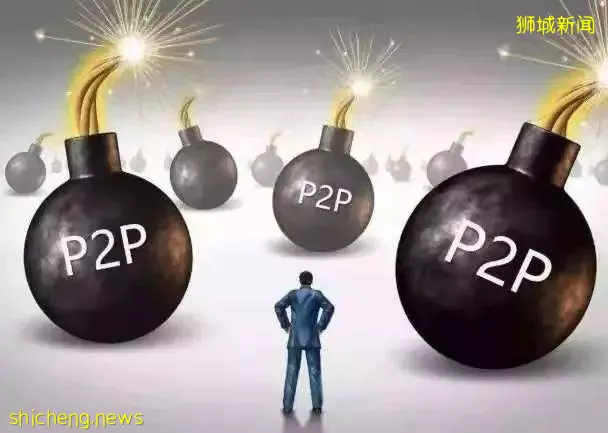

在中國這邊,網際網路金融圈似乎掀起了一場不小的「血雨腥風」。

同樣是12月,新加坡在月初發了四張眾人翹首以盼的數字銀行牌照,平和安逸地邁向網際網路金融發展的下一步。

兩相對比一下,一邊是潦草的收場,一邊是嶄新的開始。

何以有此區別?

01. 中國P2P之死

P2P,Peer to Peer。

不完全是人對人,P2P的真實含義是,點對點。

根據中國原銀監會等四部委2016年8月發布的《網絡借貸信息中介機構業務活動管理暫行辦法》,P2P借貸是指個體和個體之間通過網際網路平台實現的直接借貸,屬於民間借貸範疇,受合同法、民法通則等法律法規以及最高人民法院有關司法解釋規範。

P2P平台(網絡借貸信息中介機構)是指依法設立,專門從事網絡借貸信息中介業務活動的金融信息中介公司。

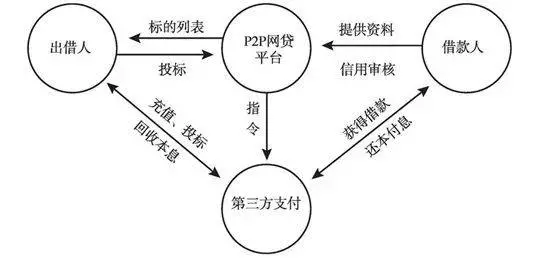

真正的P2P平台,本身只是一個中介機構,作為一個橋樑,連接借款人/機構與出借人(投資人),撮合雙方的交易,從中收取一定的管理費用,承擔部分審核風險的工作。

用一個最簡單的例子理解就是,房產中介。

房東和購房者互相不知道信息,且不信任對方,中介出面協助雙方交易,所有資金都放在銀行的三方帳戶,中介監督雙方完成交易。

而且P2P只是信息中介,區別於傳統金融機構作為信用中介的功能,二者本質區別在於信息中介不用為投資者的投資決策負責。

因為真正的投資決策是投資人做出的,其中的收益與風險,全部由投資人承擔。

雖然這種P2P網絡借貸模式在世界各地都能找到,但其在中國的發展卻經歷了大起大落落落落落落落落落落……

2006年,中國首家P2P平台在上海出現,它就是拍拍貸。 但這家「第一個吃螃蟹」的公司並未掀起什麼波瀾,此後在P2P行業創業的寥寥無幾。直至2010年,這個行業才開始被創業者和投資人所關注。

2010-2011年,中國P2P行業進入探索期,陸續有人入圈。截至2011年底,網貸平台約有20家,活躍平台不足10家,主要集中於北上廣地區,月成交額約5億元,投資人約1萬名。

2011-2012年,更多的人開始湧入P2P及相關行業,P2P平台也從20家左右增長至240家左右,投資人介於2.5萬至4萬名間。 但由於對融資項目考察不到位、缺乏法律法規管制,這一階段發生不少平台倒閉、非法集資等亂象。

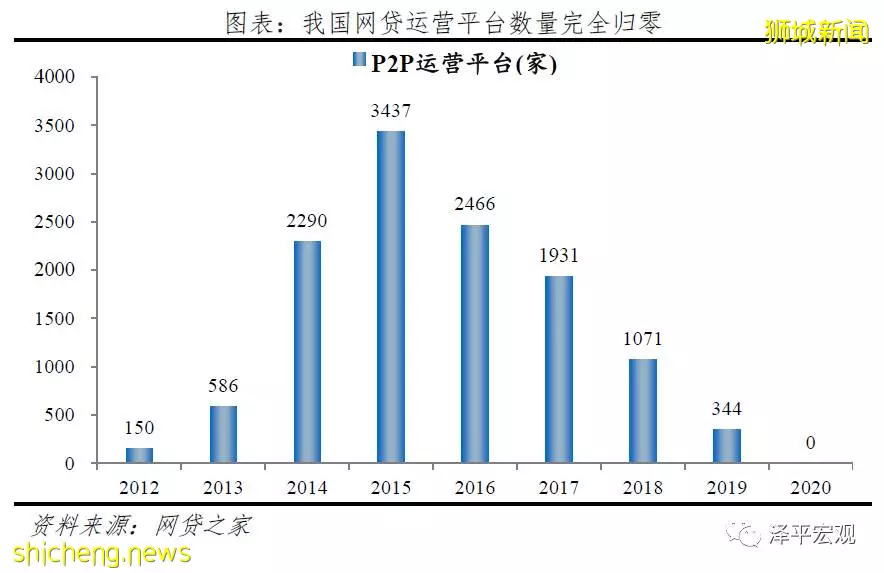

2013-2015年,P2P的發展迎來了高潮。 2015-2016年,中國P2P網貸行業達到巔峰,P2P平台數一度超過5000家,幾乎每月新增P2P平台數都超過100。 隨著平台數的增長,中國P2P網貸的總規模也出現驚人漲勢,成交總量和貸款餘額均達到千億人民幣的量級。

然而,自2017年7月到2018年6月,其中的1400多家已不復存在;2018年7月,僅半個月就有131家P2P平台倒閉;截止2018年9月,還在運營中的平台數量已經減少到2017年的一半;截止2019年1月,僅存的P2P平台企業只有1000家左右。

當時,一些金融機構估計,照此下去,最終可能只有50家P2P平台能留在中國。也有人預言,P2P行業將只剩下三五家頭部玩家。

然而他們到底還是太樂觀了。

從數據來看,2019年9月末,中國的P2P平台只剩下462家;當年末,248家;2020年3月底,139家;6月底,29家;到9月末只剩6家。

2020年12月8日,中國銀保監會主席郭樹清在2020年新加坡金融科技節上演講時表示:到11月中旬,中國實際運營的P2P網貸平台已全部歸零。

在短短不到十年時間裡,P2P從遍地開花到完全歸零,教訓深刻,值得反思。

P2P原本是一個顯著區別於傳統金融機構的信息平台,一定程度上對金融體系融資職能進行補充。 而中國的P2P行業之所以慘澹收場,有兩方面的原因。 一方面,P2P在中國的商業模式偏離信息中介,劣幣驅逐良幣,而且沒有解決商業模式可持續性問題。 整個P2P生態圈都在追逐短期利益而忽視長期利益:

P2P平台追求短期資產端的利益獲得,以提高風險容忍度為前提的挖掘次級資產;

投資人以短期高收益,放棄長期低風險收益,風險承受能力差,風險識別能力差,坐擁高收益,卻難以承受高風險;

資產端,次級資產橫行,徵信短板明顯,風控近乎失效。

說到底,都是拿未來的利益來換取當前的效益。

另一方面,中國P2P發展未有配套的基礎設施、長期處於監管真空等,導致大面積風險亂象,易引發系統性風險。 事實上,2012年起,由於監管真空,非法集資、詐騙等亂象層出不窮,P2P行業共經歷三次暴雷潮。

2013年,宏觀經濟下行,經濟換擋趨勢明顯,信用風險壓力提升,而此時野蠻生長的平台自融、假標等亂象叢生,因此集中違約、資金抽離引發了部分平台捲款跑路等問題。

2014-2016年,股市上漲導致流動性抽離,疊加監管政策落地,大量違規平颱風險暴露,這一階段跑路行為占問題平台比例達65%。

2018年下半年,P2P行業暴雷潮再現:受宏觀流動性退潮、網貸監管加強、投資者信心降低等多重因素影響,P2P行業面臨深度清理。

由亂而治,P2P網貸機構在中國的消失和監管清退有直接關係。

2014年,銀監會提出P2P四條紅線、五條導向、六大原則;2015年央行發布《關於促進網際網路金融健康發展的指導意見》。

但2016年才可以說是中國P2P的「監管元年」:

3月,網際網路金融協會成立;

4月,原銀監會印發《P2P網絡借貸風險專項整治工作實施方案》,要求成立網貸風險專項整治工作領導小組,全面排查;

8月,原銀監會等四部委聯合發布了《網絡借貸信息中介機構業務活動管理暫行辦法》,隨後關於存管、備案、信息披露三大主要配套政策陸續落地,網貸行業「1+3」制度框架基本搭建完成。

目前,中國P2P平台已完全清退,各大正規平台陸續轉型。

另一方面,當前金融科技與金融創新快速發展,未來隨著金融基礎設施建設不斷完善,金融監管能力將持續提升。

近期金融委專題會議也定調:必須處理好金融發展、金融穩定和金融安全的關系。

預計未來的監管態度也將更加審慎,防控金融風險。

02. 多款網際網路「存款」產品下架

P2P的死亡似乎已經說明了中國對網際網路金融產品嚴格監管的決心。

這幾年興起的網際網路存款產品於是也沒能「倖免」。

12月18日上午,支付寶下架了銀行存款產品。

對此,螞蟻集團方面回應稱,根據監管部門對於網際網路存款行業的規範要求,目前螞蟻平台上的網際網路存款產品均已下架,只對已購買產品的用戶可見,持有產品的用戶不受影響。

螞蟻會認真落實監管相關規範和要求,用科技手段更好地支持金融機構,服務實體經濟。

另外,在此之前,度小滿金融APP中的「銀行精選」板塊上,中關村銀行、營口沿海銀行、振興銀行等銀行產品仍在APP列表中。

12月18日之後,「銀行精選」板塊上,這些銀行產品顯示「暫無在售產品」。目前唯一的可售產品銀行為百信銀行,介紹顯示,百信銀行為中信銀行和百度聯合發起成立。

除此之外,12月18日到12月20日,多家「巨頭」,比如京東金融、騰訊理財通、中國平安旗下陸金所等平台陸續開始「下架」或停止新增網際網路存款產品服務,同時其他平台也有此趨勢。

這是為什麼?

先說背景。近幾年,隨著銀行理財產品收益持續下滑,網際網路存款產品以「保本高息」的特徵吸引了眾多投資者。

儘管監管已經幾次出手,已經對靠檔計息的「活期高息」產品做了下架處理,但網際網路存款產品依然有其獨有的收益優勢吸引著投資者。

在當前攬儲壓力較大的大環境下,越來越多的銀行加入其列,以期拓寬攬儲渠道、獲取客戶和資金。

藉助網際網路平台的流量優勢,部分銀行存款規模得以快速增長,有的平台存款規模占其各項存款比重達83%。