潘受(1911.1.26—1999.2.23)本名「國渠」,字「虛之」,號「虛舟」,是新加坡的國寶級人物!1986年獲頒新加坡政府文化勳章,1994年領受卓越功績勳章,在國際亦獲得無數文化嘉獎。在新加坡,他的書法與詩文造詣可以說是空前絕後,也是南洋大學師生記憶里的豐碑,南安人將其尊為先賢。

這位19歲下南洋的俊朗青年,離鄉69載的人生是否曾回望故里?他在星洲的「海外廬」,曾是文人墨客笑談之地;那南安潘家祖宅,是他出生成長的地方,是他在戰亂時攜兒帶女的避難之所,或許那是他心中的「海內廬」?

南安爐內潘與石叻潘家村

深藏在閩南山間的南安樂峰鎮,如今從泉州走高速也要一個多小時才能抵達,這裡是新加坡「爐內潘」的祖籍地,在那個南安不「安」的年代,大批村民下南洋討生活,在興利峇形成三緣合一(血緣、地緣、業緣)的村落——潘家村。1969年底,南洋大學歷史系曾對這座村莊展開調查,1991年,林孝勝先生編輯出版《潘家村史》一書,記錄了爐內潘從南安到石叻落地生根的歷史。

南安樂峰區位圖。圖片來源:張晉豪(NUS, Sem 1 AY2018-2019)

根據潘家村人的敘述,早期過番的族人大多是文盲,潘受是個例外。當1930年下南洋時,他已是泉州培元中學(Westminster College)畢業的高材生,並留校任教。他曾寫下:「出國只因憂國亂,此去迢遙萬里外,離家未是為家貧,何時重賞故園花」!潘受出生於鄉間富裕家庭,自幼聰慧過人,接受了良好的教育。

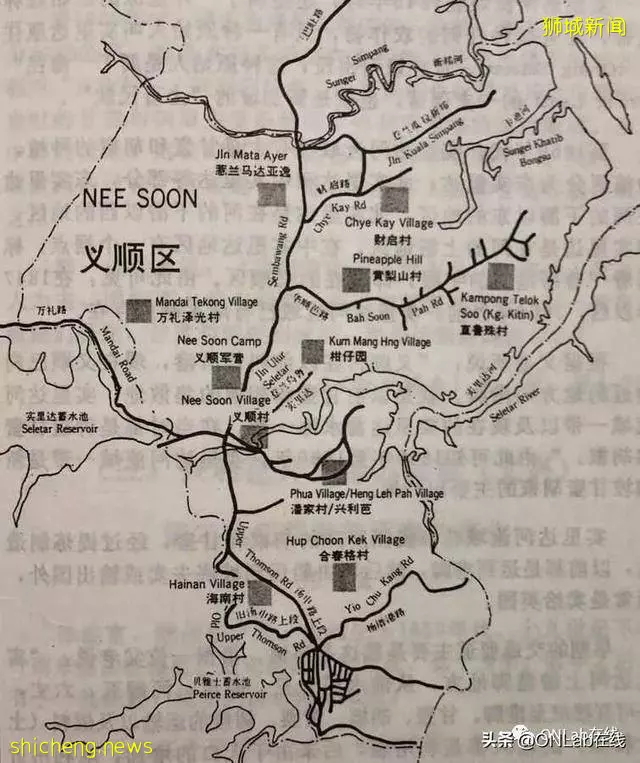

新加坡義順地圖。圖片來源:林孝勝編,《潘家村史》,新加坡:新加坡亞洲研究學會,1991。

爐內潘在南安樂峰繁衍幾百年,潘受的父親潘習鵬(族名:用章)為第22世,屬於斯芳派「鐵姑柱」一支,育有五子——長子國熙(族名:雍展)、次子國垣、三子國鈞、四子國渠(即潘受)、五子國炎。

潘習鵬在村裡是位受人尊敬的中醫,衷情詩書,家中常有絲竹之聲。潘家五子先後離開老家,老三在香港行醫,其餘均在南洋落腳,爐中村(爐內的六村之一)已無直系親屬。然而,潘家祖宅還在,是村裡現存少數的歷史性建築之一。雖然一部分護厝被拆除翻建,總體格局保存完整,只是老宅廢棄多年,殘壁荒草令人心酸!

初相見時潘家祖宅的生機勃勃的茅草

格局奇特的大戶人家

從前埕看潘家祖宅,貌似閩南尋常老屋,只有走進大宅門,才能體會到這五開間三進四落雙護厝的宅邸,有著鄉間大戶人家的氣派。第一進為閩南傳統建築式樣,兩落建築是「鐵姑柱」的祖屋,廳堂正中牆上掛滿已逝族親的相片,逢年過節潘氏族人依然到此祭拜。

潘家祖宅正入口

五開間三進四落雙護厝的大戶人家宅邸

二落廳堂掛滿已逝族親照片

由於家族析產,潘習鵬分得祖屋後部的土地,興建了相聯的兩進建築,格局奇特,保留四合院布局,融入洋樓作法。第三落為兩層高建築,沿中軸線設置兩層高的寬大連廊,穿過天井與第四落連接。三落是潘家居住的地方,一層廳堂為客廳,兩側牆壁有著紅磚拼花裝飾,局部鑲嵌玫瑰圖案的裝飾性陶瓷。

三落一層廳堂兩側牆上貼有玫瑰圖案裝飾性陶瓷

廳堂兩側各有兩間房,每間後部設有爬梯連接二樓,爬梯口設有蓋板,可以將爬梯收起,阻止他人進入,二樓端頭的兩間房則設有槍眼。二十世紀初,閩南鄉間盜匪橫行,軍閥當道,潘家在興建宅邸時考慮到防禦的需求。事實上,為了躲避泉南王陳國輝,潘受倉促辭去培元中學教職,前往星洲投靠兄長。

三落廳堂兩側房間設有爬梯和槍眼

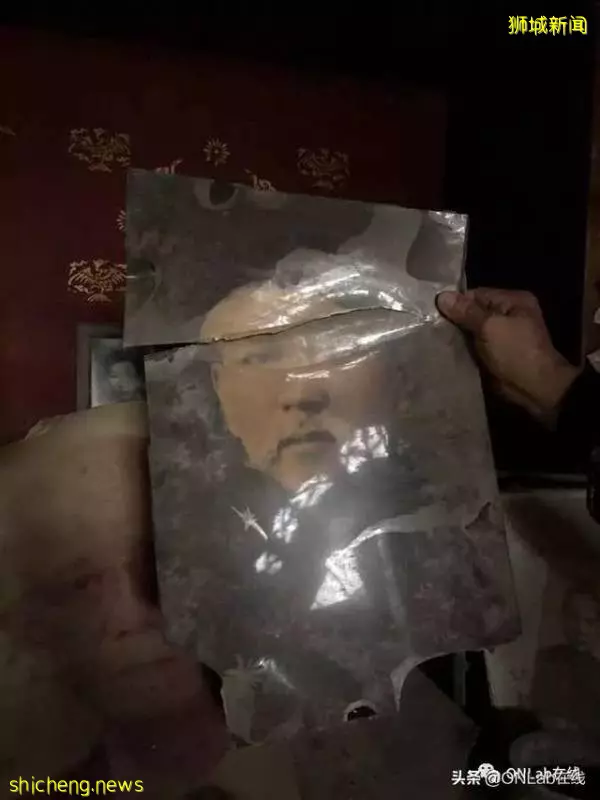

三落二樓祖廳擺放著神龕,正中貼著寫有潘習鵬與正室、繼室名字的神紙,左側是位年輕男子的遺像,右側是潘習鵬繼室的遺照,神龕上方懸掛著兩位夫人的大幅遺像,桌上散落著殘損的潘習鵬遺照,國熙夫妻的照片、國垣夫妻的影雕,一側牆上懸掛著國熙神色凝重的照片。不難看出,潘家兄弟曾將祖宅視為歸宿,只可惜一切蒙塵。

三落二層祖廳

潘家祖廳里破損的潘習鵬照片

四落主體為一層高,分隔出若干房間,每間房兩面均設門窗,天井一側設買賣窗。村民回憶說,這裡曾是「商業街」,兩端原本聯通到外面的道路,村裡買米買雜貨都到這裡,四落正中部分的二樓是潘受大哥當鄉長時的辦公場所。民國時期,潘家祖宅是村裡的政治與經濟中心,新中國成立後,這裡成了鄉政府和供銷社!

寬大的連廊可以遠眺周圍景色寬大的連廊可以遠眺周圍景色

四落二層廳堂,相傳為潘受大哥辦公之處

潘家祖宅多處屋頂坍塌

四落一層的店鋪四落一層的店鋪

歸去那閩南兒郎

作為公眾人物的潘受,鮮少提及他的家庭生活,唯有那令人潸然淚下的挽妻詞,讓人窺見他與晉江女子鄭爾芬的鶼鰈情深。在他26歲那年,摯愛的妻子撒手人寰,留下一雙天真爛漫的兒女。1937年,對於潘受,是家國具悲的一年,他投入抗日救亡運動,奔走在中國城鄉。

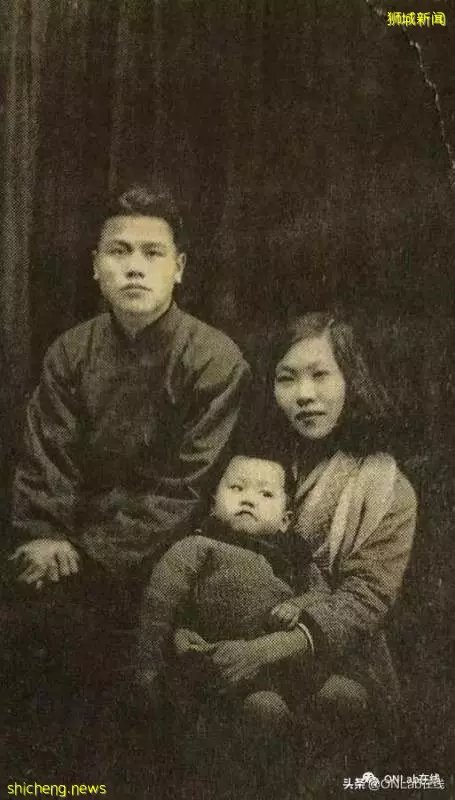

潘受與妻子鄭爾芬、兒子思穎合影(1934年),圖片來源:《聯合早報》

日本占領新加坡前夕,潘受攜家眷坐船逃亡,一路輾轉到重慶,烽火連天的歲月里,一家人在故國漂泊。1946年,在闊別家鄉14年後,他帶著兒女回到潘家祖宅,一路追憶往事,與恩師故友相見,寫下對故鄉山川景物的無盡思念。

所幸在星洲的歲月里,許多閩籍同鄉與他相知相惜——陳嘉庚先生歸國前,將赤藤杖留贈予他;受陳六使先生之託,他接下南洋大學秘書長的重任;祖籍梅山的李光前父子是他一生的庇護人;摯友黃奕歡的老家就在羅東鎮;好友丁馬成常與他在湘靈社以福建話聊上一天。。。

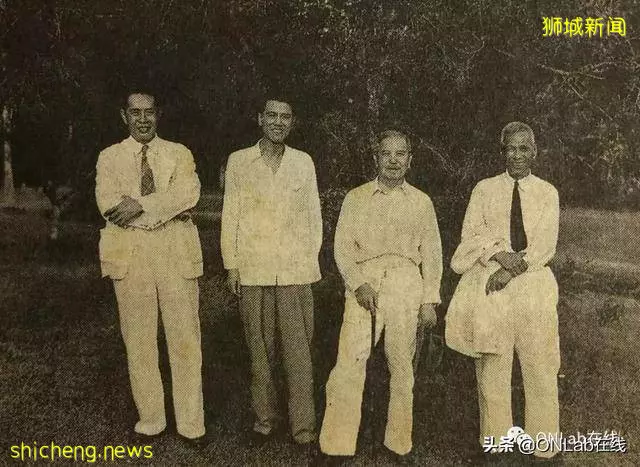

從左至右:黃奕歡、潘受、陳嘉庚、周獻瑞合影於植物園,圖片來源:《聯合早報》

僑產的保護與再利用

閩南僑產數以萬計,由於歷史和人為因素,許多海外華人後裔對於祖籍地所知不多,像潘家祖宅這樣無人照管的僑產不在少數。先祖留下的不僅是宅邸,更有家族的笑與淚、哀與榮,為國、為鄉、為家的奉獻,僑產的保護不應只是家族的事務,更是社會共同的責任。

潘家祖廳里潘受大哥、二哥夫妻的照片與影雕

潘受生於南安,成於星洲,葬於柏斯,留下詩文墨寶無數,是化外之地璀璨的中華之光,一生致力於傳播華族文化。雖已離世20載,無論是在獅城,還是在南安,都有人呼籲設立紀念他的永久展館。

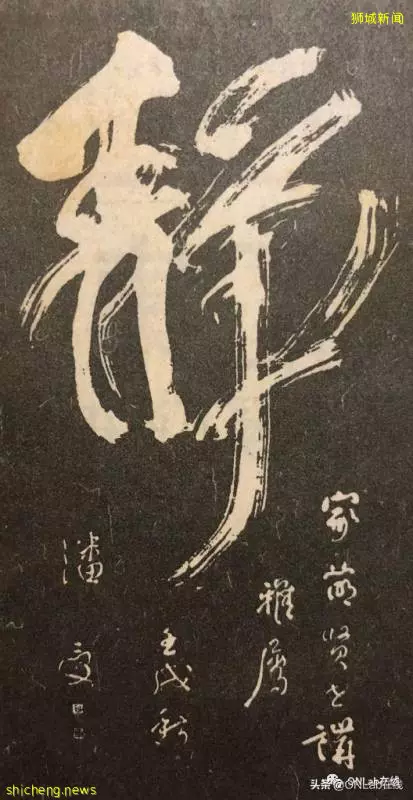

潘受題字。圖片來源:《聯合早報》

潘受在新加坡的寓所「海外廬」在其過世後易主,潘家祖宅可以說是家族存世的唯一產業,是極為恰當的緬懷潘受及其家族的場所。在歷史性建築所剩不多的樂峰鎮,潘家祖宅也可展示爐內潘人自南安過番的歷史。

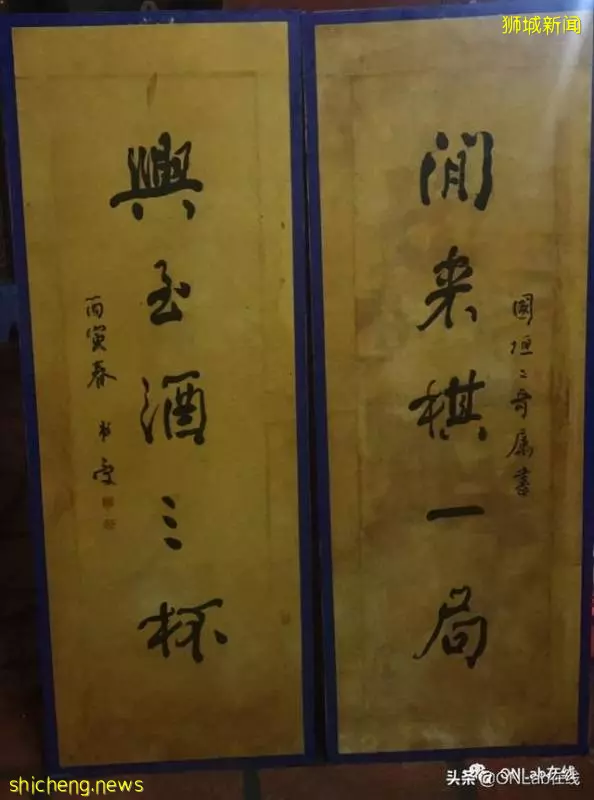

潘受在南安樂峰鎮留存的墨寶。圖片來源:潘光燦。

僑產的保護不是幾句熱血口號可以達成,更不是一兩年的短期行為,需要花費大量的人力、物力、與財力,通過詳實的建築測繪記錄,解讀建造歷史與建築特徵,採訪海內外有關人士,展開充分的歷史研究,才能定義僑產的歷史、社會、文化與建築價值,聯合海內外團體與族親的力量,申報作為文物保護單位,制定長期規劃與科學管理,才能確保僑產保護的可持續性未來。