陳振聲說,他與孩子不會討論成績,如果他們在面對問題時下定決心並有紀律地一一克服,才會讓他感到欣慰。(取自陳振聲面簿)

作者 王震宇

教育部長陳振聲本月15日上任滿一周年。

過去一年,教育部最大刀闊斧的改革,就是今年3月宣布從明年起中小學將取消各年級年中考試。

陳振聲當時在國會宣布這項改革時曾說,此舉能「激發學生全面學習並掌握技能,而不是一昧擔心與人作比較」。

殊不知原來這句話不只是教育部對全國學生的期許,也是部長對子女的教育方式。

在烏敏島拍攝、由本地阿哥李銘順主持的美食節目《阿順有煮意》,本周播映的最後一集邀來陳振聲擔任嘉賓。陳部長日前也在個人面簿分享了這趟「烏敏島之旅」。

雖然節目中只看到主持人在戶外為嘉賓烹飪,沒機會看到部長大顯廚藝,但菜肴上桌後,部長卻難得卸下嚴肅的一面,邊享用潮州美食邊暢聊爸爸經。

以下是紅螞蟻整理出來的陳部長「親子教育寶典」,送給本地家長作為福利。

補習應該學書本里學不到的

陳振聲強調,應該把補習理解為一種「增益」,讓孩子在課外開拓視野。(聯合早報)

若你以為陳部長在家中是一名嚴父,看完這集節目,可能就會改觀。

陳振聲在回答主持人的問題時,字裡行間透露出自己並非「虎爸」,不會為了讓孩子成績更上一層樓而讓他去補習。

「如果說孩子在學校裡面已經學了,然後你又再去補習的話,他會覺得很悶。或者他在課外活動時已經學了,然後他到課室的時候,他就覺得不專心了。」

虎爸虎媽可能會問,補習如果不是為了讓成績更上一層樓,那還有什麼意義?

陳振聲強調,應該把補習理解為一種「增益」,讓孩子在課外開拓視野。

「如果你說要補習的話,是増廣他們的見聞,去學一些其他可能在學校沒有機會學到的東西,或有些東西不能只是在書上學的,比如處事待人、了解其他社會的文化,這些都要親自體驗一下。」

身為部長孩子的壓力

陳振聲坦言,孩子有個部長爸爸,無形中會面對一些壓力。(新傳媒YouTube截圖)

教育部長的教育理念側重的是自主與體驗式學習而不是考到優等成績,那陳家的孩子是不是壓力比較小?

非也。陳部長在回應主持人提問時,就透露了孩子的「壓力來源」:

「當老大上中學時,我當上了部長,他們可能會覺得有一點壓力……人家會說『你功課好,反正你是部長的兒子或女兒,功課一定好的』。那如果他功課不好,人家又會問,『你是部長的孩子,為什麼功課不好?』」

看來,部長的孩子也不易當。

就算父母不強加寄望,還是得面對外界的期望與眼光。只能像部長爸爸說的,「學習如何適應,當做是成長的一部分」。

別把自己的期望強加於孩子身上

陳部長溫馨提醒:身為父母不應「把孩子的24小時都排得滿滿的」,否則他們會因此而缺乏想像空間。(新傳媒YouTube截圖)

陳振聲說,雖然自己對子女也有期望,不過他會給予他們空間探索興趣。

主持人李銘順則坦言,當兒子上小一時,自己的壓力很大,不知該如何培養或為他做最適當的安排。

育有一個女兒和兩個兒子的陳振聲說,家中老大和老二相差八歲,大女兒當了七八年的「獨生女」,當時他和太太也曾面對同樣的壓力。

「在那七八年,我們把所有的寄託都放在她身上……我們就時常提醒自己,不要把自己的期望加在她身上,最重要是她有自己的選擇。」

陳振聲曾在面簿分享兒子的摺紙習作。(取自陳振聲面簿)

陳部長也溫馨提醒道:身為父母不應「把孩子的24小時都排得滿滿的」,否則他們會因此而缺乏想像空間。

「每個孩子都有自己的天分,要給他們空間發掘愛好,讓他們做喜歡做的事情。」

部長也以家中老二為例,顯示家長的鼓勵對孩子有多重要。

他說,兒子在6月假期受奶奶啟發,對摺紙突然產生興趣,於是就上網看視頻自學摺紙。他則從旁給予兒子大大的鼓勵。兒子得到認可後,摺紙技術突飛猛進,連天鵝和蠍子這種高難度的造型也挑戰成功。

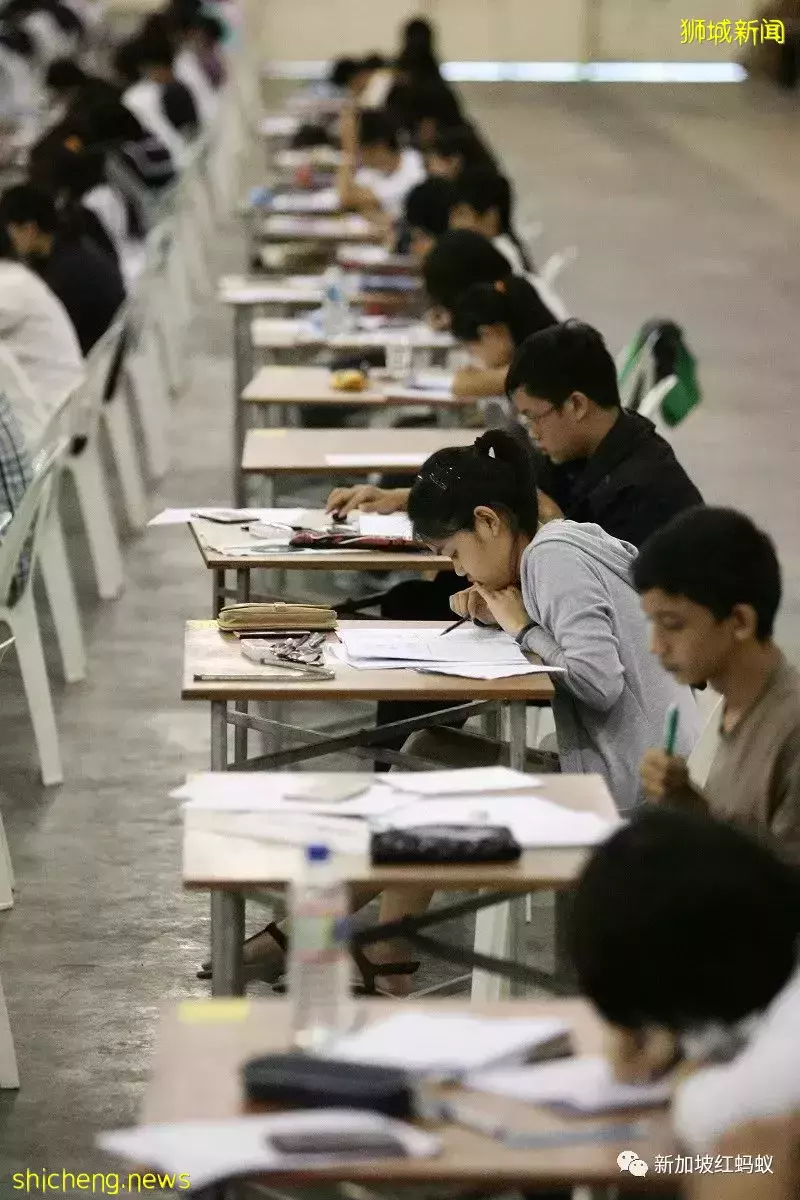

成績不是取得成功的關鍵

(聯合早報)

陳部長在節目中的發言也恰巧呼應了教育部幾個月前的宣布。

他說,他與孩子不會討論成績,如果他們在面對問題時下定決心並有紀律地一一克服,才會讓他感到欣慰。

「就算你失敗了,跌倒了,爬起來繼續走,那你才會成功,所以我是以這種態度(教導孩子)。」

在孩子面前,陳振聲也不介意讓他們了解到爸爸並不是樣樣精通,即使貴為部長也有部長的挑戰。這麼一來,子女就能了解到人的一生不一定會是平平坦坦,也不一定要位高權重才算成功。

「要先發掘自己的潛能。你能把自己的潛能發揮出來,不只要照顧好自己,如果能照顧好更多的人,那也算是一種成功。」