中華書局於1912年1月1日在上海宣告成立,由陸費逵籌資創辦。自此開始,中華書局就與中國的政治、文化和教育事業緊密聯繫在一起,見證了中國及新加坡的變化發展,為中華文化普及傳播做出了巨大貢獻。

中華書局成立後,因為進入民國時期,民國政府重視教育,中華書局組織編撰了「中華教科書」,依託教科書拓展了銷售市場。隨後中華書局擴大營業範圍,涉及了學術著作、譯著、古籍、小說、字典等,滿足了那個時代人們對各種知識的需求,在出版界占領了一席之地。為了更好的發展,中華書局購地置屋拓展公司規模。短短的四年時間裡,中華書局在全國主要大中城市開設分店達40處。

政治歷史的變遷,並沒有阻斷中國與新加坡的聯繫。自明清以來,從販賣豬仔到「石叻」到後來中國人主動寓「星洲」,從無一技之長的苦力到文化政治名人主動南下,新加坡就成為中國人謀生或是避難的海外安樂窩,這使得二者之間聯繫極為密切:從經濟到文化再到交通。

在中國對南洋文化輸出過程中,新加坡是極其重要的「據點」,於是中國的近代出版業也進入了新加坡。中華書局在新加坡的經營活動學界鮮有研究。檢索已出版所有相關文獻,僅見對新加坡中華書局的簡略介紹,再無詳細信息。而今中華書局成立111年,中華書局在新加坡分部早已歇業。筆者覺得這個問題值得研究,對於研究中華書局的新加坡傳播史有重要意義,也有助於完善中華書局歷史。筆者閱讀多種新馬華文報刊,從中找到了中華書局在報刊中發布的廣告,本文就是建立在相關新加坡史料和中華書局廣告基礎上,盡力還原中華書局歷史。

進入新加坡的時間

中華書局進入新加坡之前,通過檢索報紙,可知新馬銷售中華書局書籍的是吉隆坡的文明印務書局。《僑聲日報》1912年7月27日刊載「吉隆坡文明印務書局」廣告中提到的教科書,應是中華書局1912年發行的「中華教科書」。商務印書館發行書籍早在19世紀依託古友軒就進入新加坡,1912年商務印書館發行的教科書是「共和國教科書」。故《僑聲日報》這則廣告所售必定是中華書局書籍,這說明中華書局在成立半年後就有書籍在吉隆坡銷售。

在新馬銷售中華書局書籍的還有檳榔嶼兢兢書局,《國民日報》1915年8月25日刊有檳榔嶼兢兢書局的售書廣告,其中有《清朝全史》一書,此書正是中華書局發行,而同時期的商務印書館沒有發行過此書。中華書局還與新加坡中華國貨公司合作,1916年8月8日《國民日報》刊中華國貨公司銷售書籍的廣告,其中有三部書均由中華書局出版。而中華國貨公司經理莊希泉也是新加坡中華書局早期的經理。

據上所述可以得出一個結論:中華書局在成立後就通過銷售網絡將自己的書籍銷售到了新加坡,通過與當地的公司或書局合作拓展自己的營銷業務直到1916年。

中華書局在新加坡的第一則廣告,現在能見的是1916年12月26日的《國民日報》。這則廣告第一次以「星洲中華書局」的名義發布,說明中華書局在新加坡成立了屬於自己的分店,可能至晚1916年12月星洲中華書局就開張成立了,與中華書局網站和《星加坡分局史略》一文中所說相異。1921年6月29日《新國民日報》刊廣告,新加坡中華書局為了紀念在叻開辦5周年,所售書籍打折銷售。這則廣告時間向前回溯5年正是1916年6月,因此中華書局1916年進入新加坡說法正確。至於為什麼12月份才刊載廣告?筆者以為,中華書局南下後,需要註冊、招聘僱員等需要時間所致。

中華書局為什麼將分局設立在新加坡?筆者認為原因如下:

新加坡的地理位置適合,這一點與商務印書館的看法相同,「此地為亞東與歐美諸國往來之孔道,又為南洋群島適中之地點」,因此中華書局必定「特於此設立分館,以期諸君子採取之便利。」(《國民日報》1916年3月20日)20世紀初期,中國的許多公司紛紛遠下南洋,設立分公司,囊括了各種行業,而這些公司以總部設在上海的為多。中華書局創設之初就是在上海,受到此種潮流的影響也是中華書局遠下「南洋」的一個原因。

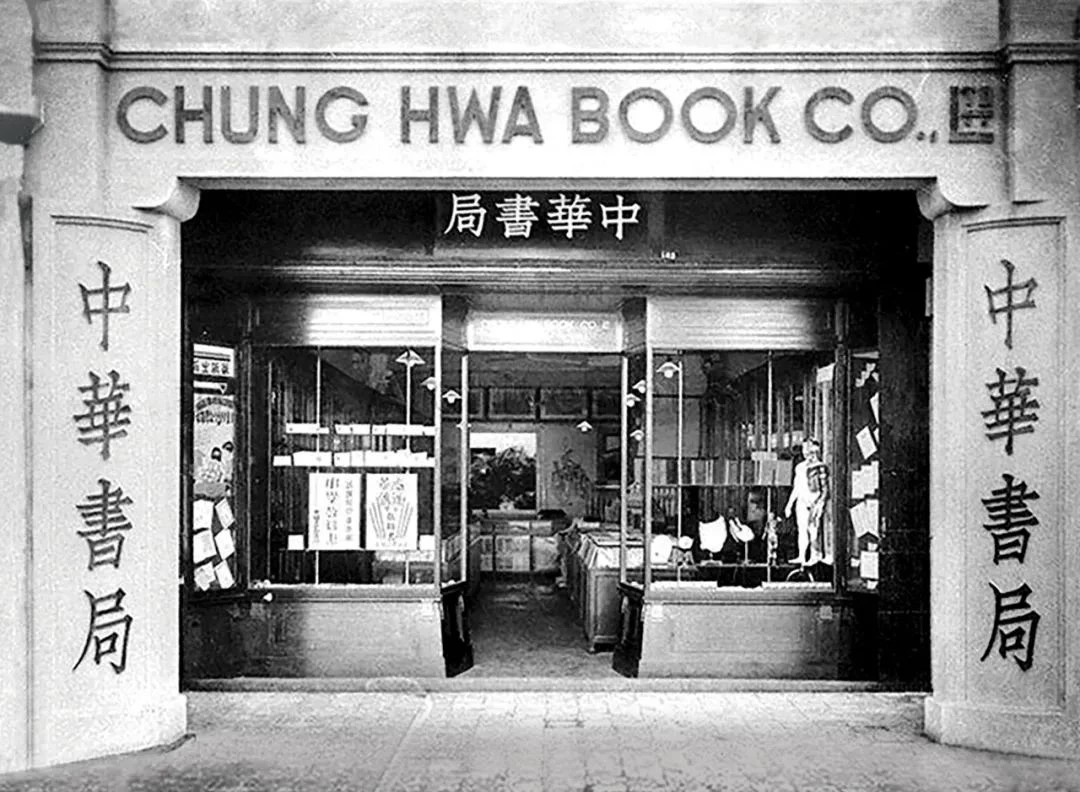

▲位於小坡大馬路(橋北路)的中華書局

(圖源:網際網路,拍攝年代不詳)

根據現存中華書局在新馬報刊中的廣告,可以知道中華書局在新加坡大馬路103號,是華人聚居區,中華書局設在此便於打開營銷市場。隨著業務活動的拓展,原設地點空間不足,制約分局的發展,於是星洲中華書局更換了更大的營業部,並且分別在《叻報》(1924年12月31日刊)和《新國民日報》(1925年1月2日)登廣告,申明營業部遷移至「大馬路四十號一層樓」。

中華書局的經營策略

中華書局在新加坡穩定後,迅速開展了營銷活動。中華書局在新加坡依然有著強大的競爭對手——商務印書館。商務印書館早在1915年5月就與新加坡曹萬豐號合作,設立「特約發行所」,它比中華書局早進入新加坡,因此它的市場占有率肯定比中華書局要大。而這也是中華書局維持生存亟待解決的關鍵問題。

如上文廣告所示,中華書局設機構在新加坡之前就已有與吉隆坡文明印務書局、新加坡中華國貨公司、檳榔嶼兢兢書局合作,銷售自己的書籍。中華書局是以本局最有優勢的教科書在新加坡打開市場。清末民初中國的維新變法運動以及資產階級革命派的活動對華僑的舊式私塾教育產生了巨大衝擊,這就促使新式華僑學校紛紛出現,而中華書局的新式教科書正適合華校的需要。

▲設於大坡大馬路(橋南路)的中華書局門市部

(圖源:網際網路,拍攝年代不詳)

中華書局在新加坡營業之初就實行多種經營。在上文提到現存中華書局最早一份廣告中就提到「各種教科書文具」,說明了中華書局在新加坡經營文具。後又刊登過樂器、儀器、玩具、名片、運動服等銷售廣告,涵蓋了中華書局所有的業務種類,從中可見中華書局經營業務的多種多樣,才能維持中華書局的生存。

中華書局除了多種經營,還採取了多種營銷策略。紀念日打折銷售、在新加坡開辦5周年打折銷售、國慶日作促銷、銷售新加坡影戲院所演劇目相關的小說,都是相關廣告中所記錄的中華書局營銷策略。現存中華書局最早一則打折廣告是1920年1月12日《新國民日報》中華書局借新年之際刊「中華書局新年大廉價一個月」。

從新馬華文報刊的中華書局書籍廣告來看,中華書局與商務印書館的競爭如同在中國一樣激烈,商務與中華在南洋競爭激烈也是在教科書方面。中華書局為了肯定自己的「不一般」超越商務印書館,還將教育部審定批語在報上登出。批語(刊於1924年1月26日《新國民日報》)是針對中華書局1923年新小學初高級教科書、新中學教科書,指出了其競爭者的弱點「有未改國語仍課國文者,所用之書,襲用舊本,不推不合潮流,抑且過於艱深。」(刊於1924年4月5日《新國民日報》)這則廣告點明了競爭對手的要害之處。無疑證明了中華書局教材的優越性。

餘論

筆者目力所及,所見中華書局在新馬報刊中所做廣告,最晚出現在《新國民日報》1930年8月6日。為什麼會出現此種情況?筆者認為:一是中華書局憑藉自己教科書吸引了大批新加坡讀者;二是通過各種促銷手段打開了廣泛的銷售市場,形成了穩定的銷貨渠道;三是1930年新加坡經濟受到世界經濟危機的影響,大幅波動。以上的原因綜合導致中華書局為了節約成本,消減了廣告支出。

新馬華文報刊中所載中華書局的廣告除了能反映中華書局在新加坡的經營活動,同時還有「正史」功能,如《星加坡分局史略》中提到「1925年……施伯謨經理因病回返上海調養。」而在報刊中由施伯謨先生所載廣告「定於本月十八日趁法國船起程,局務一切有徐采明先生代理。」可見施伯謨先生在1929年3月18日乘法國船回國修養,而不是施寅佐先生所言的「1925年」。

至於中華書局何時在新加坡停業尚無統一意見,周其厚在其《中華書局與近代文化》中認為新加坡中華書局是在「1943年星埠淪陷後停業。」施寅佐先生《星加坡分局史略》中提到新加坡中華書局「1972年10月間,分設小坡佘街門市部。」《中華書局百年沉浮錄》中提及「1996年1月,香港、新加坡、台灣、北京四個書局共同在香港永遠墳場公墓重葬了陸費逵先生,四地書局經過47年阻隔,再次團聚,但不久後,新加坡和台灣的分局相繼倒閉。」此說無問題,根據新加坡周維介先生撰文回憶,1997年新加坡中華書局停業。

(作者為中國山西師範大學學者。本文為中國國家社科項目「東南亞漢文報刊小說文獻整理與研究」新馬卷1919-1949,項目編號:18BZW150階段性成果)