從2008年到2015年期間,除了2012年跟2015年,稅這個字眼在財政預算案中年年至少被提及50次以上。 其餘最關注的有員工、收入、公司、增長。

3)時任財政部長王瑞傑,2016年-2021年

2016年,新加坡財政預算案的關鍵詞又有了「新選手」,創新、生產力、商業:

創新(50次)>增長(33次)>經濟(32次)、員工(32次)>稅(27次)>生產力(20次)、商業(20次)

之後從2017年到2021年,這幾年的關鍵詞最突出的要屬:

2020年2月的「企業」,出現81次;

2020年5月的「商業」出現70次。「數碼」出現52次;

2021年,「新冠疫情」出現63次,「商業」出現55次,「員工」出現49次。

4)現任財政部長黃循財,2022年-至今

圖源:海峽時報

2022年,新加坡財政預算案重點開始從疫情轉向稅,其中「醫療保健」提及次數達到2005年以來的最高頻次:

稅(65次)>員工(49次)>醫療保健(37次)>商業(33次)>綠色(29次)>消費稅(27次)>經濟(24次)>社區(21次)>收入(21次)>工作(20次)、新冠疫情(20次)

2023年,員工(40次)>稅(35次)>經濟(22次)

從以上預算案熱詞的頻次變化足以看出,幾乎2015年之前,新加坡的財政重心集中在發展經濟、提高生產力、經濟增長。

如果說把新加坡當做一個大家族來看,這時的新加坡是鉚足了勁一心就管「發家致富」。

圖源:tripadvisor

有家底了,開始有更多能力兼顧更多方面。

過去5年以來,新加坡財政預算案的社會民生熱詞越來越多。包括消費稅、收入、工作、綠色、社區、醫療保健等等。

圖源:Campaign Asia

這種轉變的背後,新加坡對外關注時代環境帶來的新挑戰,比如科技發展、國際關係以及突發的全球性衛生事件。

在「變局」之下,新加坡對內關注百姓生活是否跟得上經濟發展,圍繞這個核心適時調整自己的策略布局。

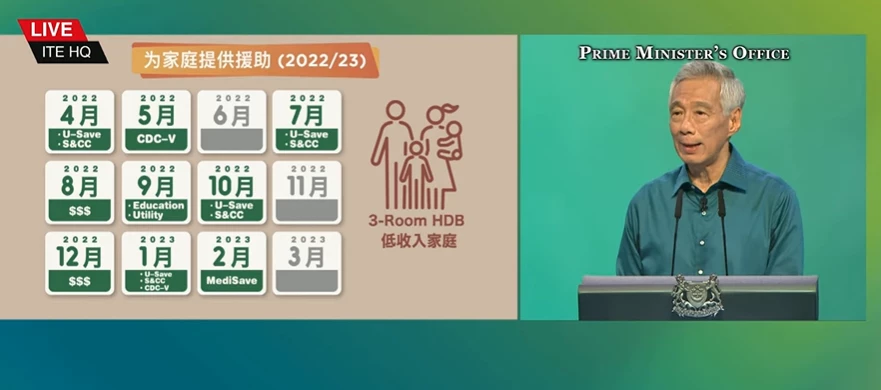

在剛剛過去的2023年里,幾乎每個月,新加坡政府都給了民眾補貼。

圖源:PMO

一個新加坡家庭,一年最少可以拿到好幾千新幣的補貼。

有消費券、有現金、有回扣.......不同年齡段的新加坡人都有實實在在的獲益。

今年的財政預算案主題是齊心協力,共創未來。

一如數十年來,新加坡就如海上航行的大船,即便不知道未來前頭還有什麼風浪,但只要掌舵者靠譜有能力,船上的人一條心,船總是越走越好的。