國大聯合新科研研發 有效檢測傷口癒合情況儀器

國大設計與工程學院材料科學與工程系主要研究員鄭志強副教授(左起)和博士生楊梓傑,以及新加坡科技研究局材料研究與工程研究院科學家鄭盺婷博士和首席科學家蘇小笛博士。(圖:周恩綺)

本地研究團隊研發效檢 測傷口癒合情況的儀器

新加坡國立大學和新加坡科技研究局(A*STAR)材料研究與工程研究院花了三年時間,聯合研發出一款能有效檢測傷口癒合情況的儀器。

新加坡國立大學和新加坡科技研究局(A*STAR)材料研究與工程研究院花了三年時間,聯合研發出一款能有效檢測傷口癒合情況的儀器。

目前,醫生主要通過目視檢測來判斷傷口癒合的情況。如果要知道傷口是否受感染,需要用棉簽或針筒去刺破傷口,然後取出細胞或液體去培養細菌,最快也需要兩天時間才有答案。

國大設計與工程學院材料科學與工程系鄭志強副教授說,新研發的儀器薄如紙,也不需要電池。它利用人工智慧(AI)觀察儀器的顏色變化,能在15分鐘內,得知傷口癒合情況,準確度高達97%。

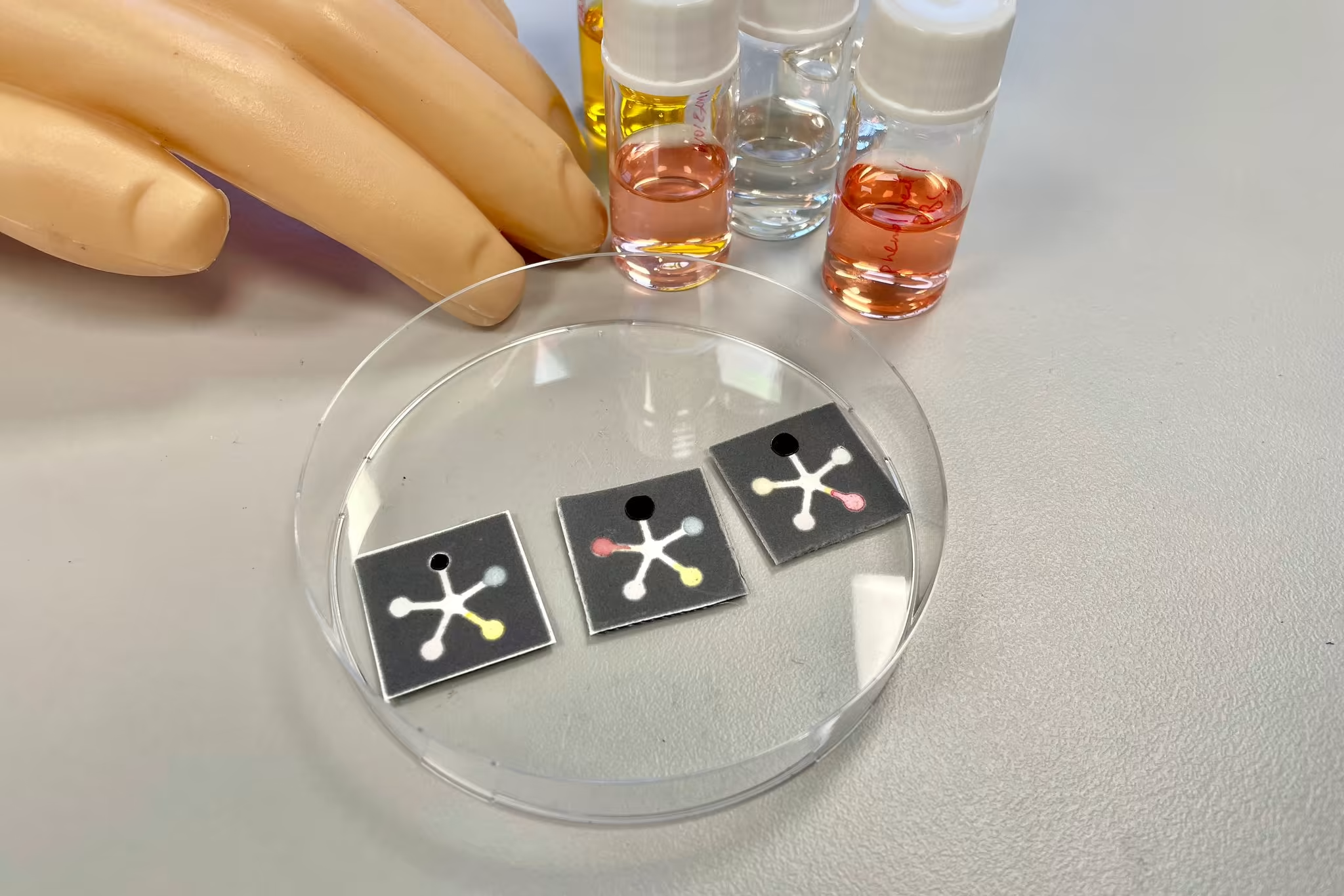

儀器將根據傷口不同的癒合情況,發生顏色變化。(圖:周恩綺)

「我們的系統有兩大部分,一個是像紗布的小紙貼,直接可以貼在紗布上面。這個紙就會吸收這個傷口的液體,然後用手機拍了照片之後,用我們研發的人工智慧系統,可以判斷這個傷口有沒有受感染。

通過人工智慧(AI)觀察儀器的顏色變化,患者能在15分鐘內得知傷口癒合情況。(圖:周恩綺)

新加坡科技研究局材料研究與工程研究院首席科學家蘇小笛博士說,小紙貼可以測出五項指標,分別是:溫度、酸鹼度、尿酸、三甲胺,以及濕度。這五個指標代表了傷口癒合的不同階段的性能。

「溫度、酸鹼度都是和感染和發炎有關的指標。尿酸和三甲胺分別是人體代謝的產物和細菌代謝的產物。另外還有濕度,不同傷口癒合成都不一樣的時候,它的液體量會有變化。」

研究團隊接下來希望可以和醫院合作,進行臨床實驗。