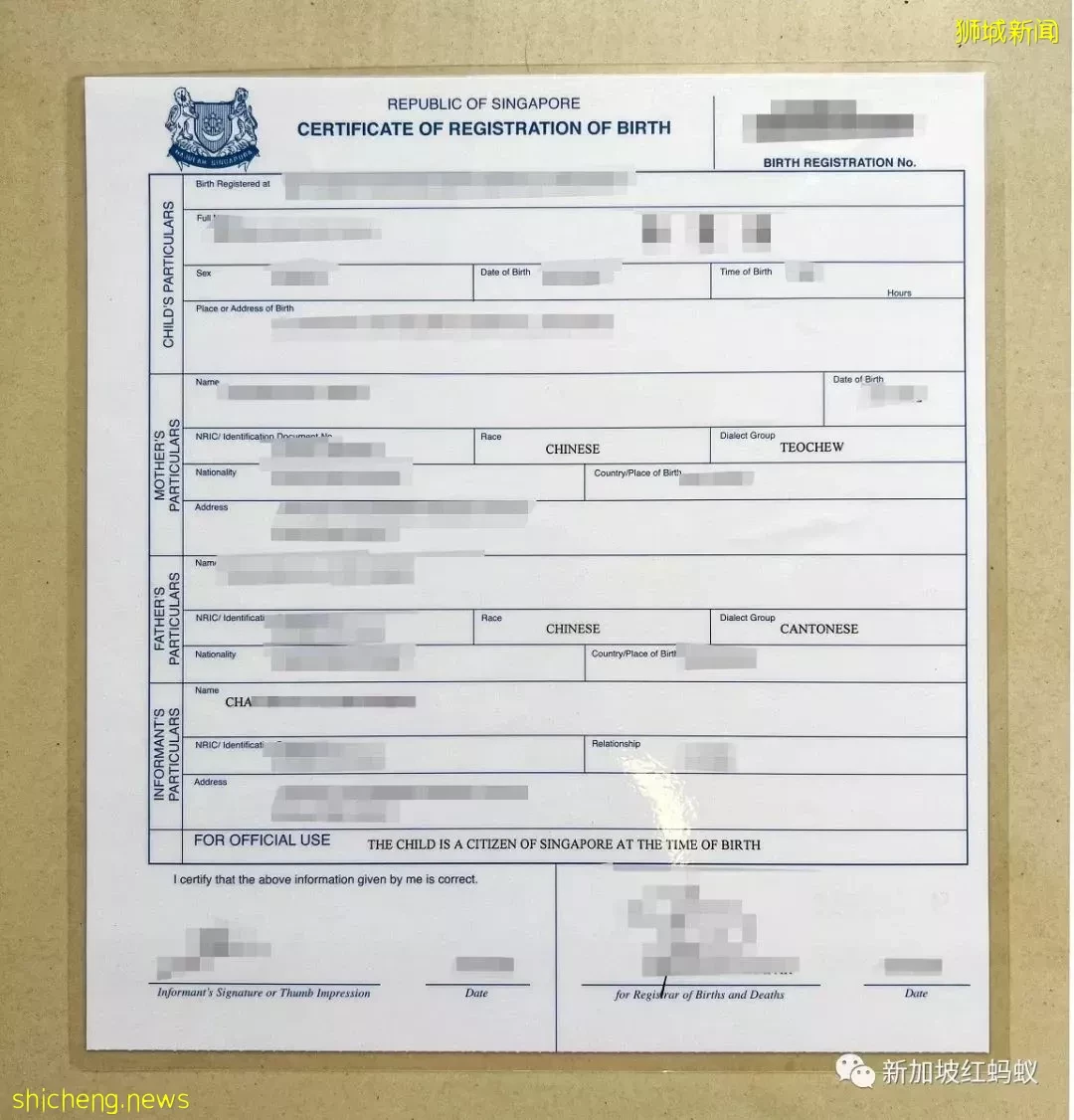

2020年新生兒的報生紙仍保留父母的籍貫。(聯合早報)

作者 倉吉

從5月29日開始,新加坡的新生兒電子版出生證不再顯示父母的籍貫。

若不是《聯合早報》報道,國人還被蒙在鼓裡。

(刊登在8月6日《聯合早報》)

說句公道話,有關當局不可能刻意隱瞞,而是沒把這當一回事,以為這不過是行政上的一個小改革,沒有必要特地昭告天下。

經過報章的揭發,人們從疑惑不解轉為憤怒,而作出大致一樣的解讀,以為政府已經認為華族的籍貫不再重要了,「我們是新加坡人」,這才是最重要的。

但是,新加坡人的身份和籍貫背景有衝突嗎?

網上的不滿聲音,針對的是政府缺乏敏感,在沒有諮詢華人群體,尤其是新加坡華族宗鄉會館聯合總會,以及各大華族社團的意見之下,便任憑公務員「假厲害」。電子版出生證竟容不下「籍貫」一欄,顯示公務員本身對待籍貫問題不予重視。

在新做法之下,政府電子資料系統中仍會輸入新生兒父母的籍貫資料,人們可通過電子政府密碼查看。儘管如此,不爽的人還是有理由不爽。關鍵就在於,籍貫被當作可有可無。

既然是數碼化,多「籍貫」一欄,會增添行政上的麻煩嗎?民間和網上罵了好幾天,還未見當局給予答覆。

(聯合早報)

籍貫不再重要,讓人解讀出一個信息是,華族社團也已逐漸失去其時代意義。

新加坡原本就是一個移民社會,各種族老祖宗從來處來,帶來了自己的文化、語言和風俗習慣,給新加坡提供了豐富文化養分。

新加坡正舉國歡騰,慶祝建國57周年,此時此刻更應該緬懷各族祖先篳路藍縷,從開埠到建國過程中所付出的血與汗。

祖先的付出累積了今日新加坡人的精神資源,華族對籍貫的重視,是由於南來的各族群先輩都能基於鄉情而團結各自群體。

新加坡建國的一項成就就是化解了獨立之前各不同方言族群的矛盾和分裂,籍貫提升為一種精神的感召,不論是閩南人、潮州人、廣府人、海南人、福州人、興化人既珍惜自己的地緣關係,也不忘彼此在這個小島國上的共同命運。

不同籍貫的族群彼此尊重,並非理所當然的。

地緣、血緣的關係是華族的一種無形的精神力量,不同社團之所以能夠在現代社會中生存,必定有其生存的道理。

政府部門行政上的一個小小舉動,惹怒了不少人,傷了不少人的心,不能視之為情緒化表現。

2020年新生兒的報生紙仍保留父母的籍貫。(聯合早報)

新加坡還在不斷吸引新移民,這使得本地華族社群的籍貫更加多元化。

早期南來的華族移民主要來自華東一帶,以福建、廣東和海南為主。現在來自四川、河北、河南、東北甚至內蒙古的人都有,北方口音的普通話已經成為本地華語的一部分。

來自中國大陸或是歐美的華人,籍貫問題也是很複雜。中國人離開自己的出生地,到不同省市讀書工作很平常,他們的下一代在不同地方出世,因此,籍貫意識比較薄弱,但要追究起老祖宗的時候,父親的籍貫身份成了唯一線索。

所以,華人無論在什麼地方,碰到相同籍貫背景的人都會增添一種親切感。一個河南人在福建出生長大,不會講河南方言,但會講閩南話,論起祖籍時,還是會說自己是河南人。

籍貫身份的無形力量就是那麼奇妙,我國的行政官員不可小覷。

電子版出生證不列籍貫一欄,茲事體大,當局不能聽而不聞,否則今後新加坡人對籍貫的意義都搞不清楚,被人問起時,還以為自己小時候在大巴窯,或在後港,或在芽籠長大就是大巴窯人、後港人或是芽籠人。