1819年東印度公司的萊佛士(這位大哥的塑像,現在還站在新加坡河畔)登陸新加坡。這次登陸對新加坡的意義非常大,英國人從此開始把新加坡當作在遠東的貿易站和戰略支撐點,這比香港還要早20多年。1826年,海峽殖民地成立,包括現在的新加坡,檳城和馬六甲,由英國政府直接統治。從這一點可以看出,當年的新加坡優勢並沒有現在這麼明顯。

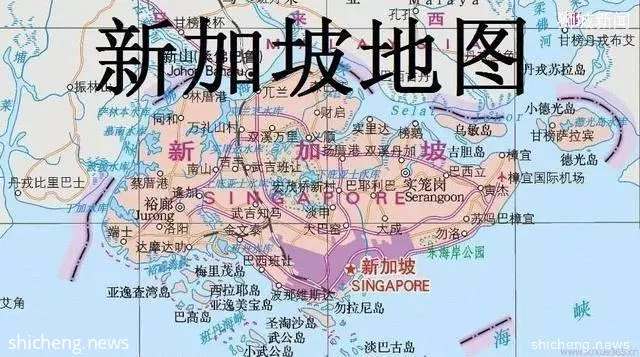

大家可以在地圖上看一下這三個地點,分別在馬六甲海峽的兩端和中間(圖片來自維基百科,紅色為海峽殖民地的範圍)。從檳城(PENANG)到新加坡(SINGAPORE),大致就是馬六甲海峽的主要部分。檳城和馬六甲(MALACCA)現在為馬來西亞聯邦的兩個州。檳城旁邊的天定(DINDING,現在叫Manjung),在1874年後加入海峽殖民地。

最初,海峽殖民地的首府設在檳城,1832年後才搬到新加坡。可見在初期,在英國人眼裡,檳城比新加坡還重要,估計當時檳城在經濟繁榮的程度也超過了新加坡。這可以從時間上來推斷。檳城在1786年就在東印度公司的管轄之下,比新加坡早了三十多年,只是明顯新加坡的地理位置因為更靠近歐亞大陸而顯得更重要。即使是現在,檳城也是相當繁榮的一個城市,是馬來西亞第三大城市,僅次於首都吉隆坡和新加坡對岸的新山。馬六甲則晚至1824年才由荷蘭割讓給英國。荷蘭在1641年就占領了馬六甲,不過顯然他們更在意雅加達的發展。這裡也要順便吐槽一下,西方各國殖民地的發展中,英國的所屬殖民地要遠遠好於其他各國殖民地,這裡的各國包括且不限於荷蘭,西班牙,葡萄牙,比利時,德國,法國甚至美國。

馬六甲沿岸只有英屬殖民地(馬來西亞這一邊)的經濟發展的不錯。而荷蘭占有的印度尼西亞,則沒有一個像樣的(雅加達顯然不應該算是馬六甲海峽沿岸)。這主要原因,我認為是宗主國對殖民地行使的政策差異所導致的。英屬殖民地通常會自上而下建立起一套行之有效的統治次序,並隨著次序的建立,推動殖民地的自治,衛生,教育,交通一系列方面的提升。而荷蘭,則力主把印尼(早期也包括馬來西亞不少地方)建成荷蘭的原材料基地,包括橡膠,咖啡和香料。

1965年,新加坡被馬來亞聯邦「踢」出來,被迫獨立。獨立以後的新加坡以華人為主,長期主政的人民行動黨動作很大,親美遠共,小心翼翼與馬來西亞和印度尼西亞打交道。新加坡政府在廉潔和效率方面聲名遠播,帶領新加坡在七八十年代崛起,成為亞洲四小龍之一。

2013年9月25日補充:馬六甲海峽的主要航道在東側,吃水比較深,更適宜建立港口。而在西岸則大多數是沼澤和淺灘,這一客觀原因造就了西岸沒有大港口的現狀。據查,西岸最大的港口城市叫Medan(棉蘭市),是蘇門答臘島最大的城市,不過僅僅是印尼的第四大港口,1890年因為需要運輸菸草而建,起點比較晚。再加上印尼獨立的影響,城市建設和港口都長期停滯不前。上世紀80年代後,城市建設加速。到今年,港口的年吞吐量為120萬標準貨櫃,仍舊與新加坡港的3000萬不可同日而語。

做個總結:

1. 馬六甲海峽東側更適合建立港口。

2. 新加坡的地理位置優於檳城和馬六甲。

3. 新加坡從馬來亞聯邦獨立出來了。獨立後的新加坡政府非常高效而又不乏遠見。

4. 英屬殖民地和荷屬殖民地的政策差異,英國更大氣,有遠見和相當的責任感。