副總理兼財政部長王瑞傑上周透露本地今年恐有超過10萬名國人失業。(海峽時報)

作者 李國豪

從新加坡政府的四項抗疫預算案來看,不難發現,當局雖已經想方設法保住國人飯碗,但副總理兼財政部長王瑞傑日前還是捎來了壞消息,今年預計會有超過10萬國人失業,這也將是2003年沙斯疫情後「最難看的數字」。

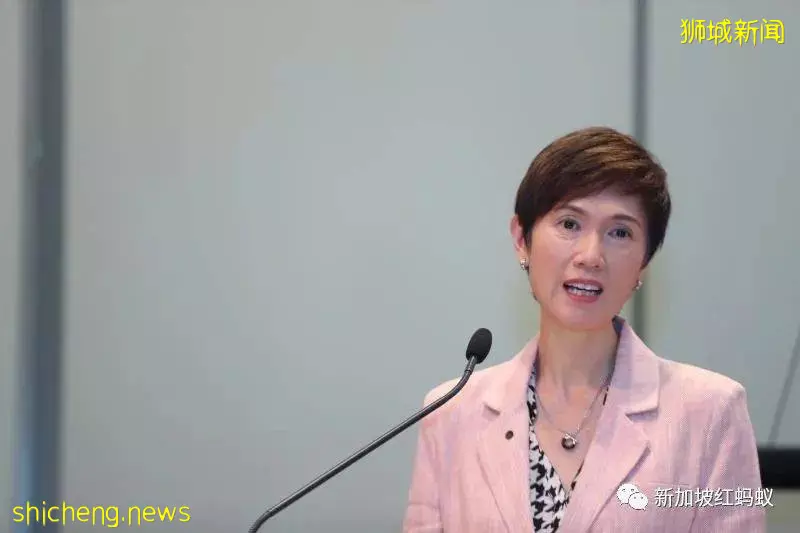

另外,人力部長楊莉明5月30日透露,本地過去兩個半月有15萬名本地及外籍員工的薪水減少,或受到公司的節約措施影響。

在新加坡就業市場進入寒冬之際,不管是已有多年工作經歷的轉業者或工作經驗一片空白的大學畢業生,都將面臨沒工可開的挑戰。

打工餬口的國人此刻最關心的事情,莫過於能不能保住工作,安然度過本次危機。

楊莉明表示本地過去兩個月半有15萬名員工的收入受影響。(海峽時報)

中途轉業困難重重

2018年遭長期服務的公司裁退後,38歲的Kirstin Goh去年11月找到工作時一度鬆了一口氣。 萬萬沒想到,僅僅五個月後,她再度迎來被裁員的厄運。

《南華早報》報道,她的新工作是協助在全球各國移動的人士張羅住處,但後來的事大家應該再清楚不過,各國因為疫情關係相繼祭出限制令,Kirstin的客戶全都跑光光。

「我們曾經有多達20名員工,現在整個小組都解散了。」

在這百業蕭條的時刻失業,找工作本來就不是一件易事。而身為一名中年轉業者,Kirstin更必須面臨遠比別人嚴峻的挑戰。

令人擔憂的是,Kirstin的遭遇可能只是整個新加坡中年轉業者的縮影。

和應屆畢業生相比,中年轉業者由於已經成家立業等因素,在工作的靈活性和適應新工作環境的快速節奏時明顯居於劣勢。

另一方面,2019冠狀病毒疾病所帶來的社交距離「新常態」也即意味著,遠程辦公等數碼化轉型將是本地工作未來的趨勢,進一步提升工作技能,如掌握數碼科技以符合未來趨勢的要求對他們也是一大挑戰。

在充滿變數的經濟環境下,轉業者在自己長期耕耘的領域所掌握的技能和經驗,未必能轉化成在其他領域的成功。

疫情帶來的新形態進一步加速本地企業的數碼化轉型。(海峽時報)

被裁退的多為40歲以上的員工

根據去年人力部的報告,2019年第三季就業市場中每十個被裁退員工當中,就有七個是屬於占本地就業市場達58%的專業人士、經理、執行員與技師(PMET)。而這些被裁退的PMET之中,大約七成的人年紀超過40歲。

雪上加霜的是,2019年數據也顯示,年紀大的國人重返職場的難度更高。

2019年,本地30歲以下被裁退員工當中有82.5%的人在6個月內找到新工作,30歲至39歲的比例稍低,達76.3%。

超過40歲的40歲至49歲被裁退員工只有65.8%在半年內重新投入職場,而50歲以上人士則只有剛好過半(52.2%)的員工在6個月內重新找到工作。

數據顯示本地40歲以上員工的就業前景更為險峻。(海峽時報)

書讀再多也無用武之地,應屆畢業生恐成迷失一代

上文提到應屆畢業生在講求數碼化的新趨勢下,比年紀較長的轉業者更有優勢。不過,面對僧多粥少和待遇不佳的情況,年輕人在就業市場的前景依然不容樂觀。

據《亞洲新聞台》報道,在疫情衝擊下,部分本地高等教育學府,包括大學、理工學院和工藝學院的新進畢業生,也面對工作沒著落或待遇與學歷資格不符的情況。

他們之中有人投出的履歷石沉大海,有人面試成功,但公司提供的工資卻和期望值有巨大落差。

其中一名畢業自新加坡管理大學的24歲畢業生Ben(假名)條件極為優渥,然而他在過去兩個月內投出20份履歷表後,卻只收到其中一家實習過的公司回復。對方開出的月薪為2800新元,與他心目中的3800新元差了一大截,於是他決定不接受,再觀望一陣。

另一名今年一月畢業的工藝教育學院畢業生Ismail(22歲),也是因為建築公司開出的月薪太低而回拒對方,改當Grab送餐員。他透露,自己要求2100新元的月薪,對方卻只願給出1800新元。

「試想想,每月扣除了公積金以後,拿回家的只剩多少錢?至少當送餐員,我每月只要勤勞一點、少休息幾天,就能賺到兩倍的收入。」

看來,應屆畢業生也不完全是因為找不到工作,而是找不到能讓自己可以接受的工作。

如果應屆畢業生失業的情況持續,自信心的打擊恐怕會讓他們成為迷失的一代。

本地新進畢業生的就業前景的挑戰艱巨。圖為工藝學院的畢業典禮。(海峽時報)

政府推出新配套以振興本地就業市場

楊莉明上月底也透露,今年3月本地每100個求職者中,只有71個工作職缺。相對於去年底則是每100位求職者有84個工作職缺。

針對轉業者和應屆畢業生找工困難,政府日前在第四次抗疫預算案端出總值20億元的「新心相連」就業與技能配套(SGUnited Jobs and Skills Package),提供近10萬個就業、實習及培訓機會,幫助轉業者和應屆畢業生當下的生計問題,並協助他們為未來做好準備。

這或許就是黑暗中的那一絲曙光吧。