窺豹一斑,也難怪有文章說,福建籍海外華商已經「掌控」了整個東南亞了......

來源:歐洲亞洲華人華僑聯合會

對了,很多人都喜歡的林俊傑,祖籍正是中國福建省廈門市同安區~

不過,雖然「福建人」現在在新加坡看起來相當風光,但實際上,早年的很多福建人,在新加坡生活得並不好......

06 新加坡福建人的「下南洋」史

1984年,新加坡廣播局(現在的新傳媒)製作了一部大型電視劇《霧鎖南洋》,講述了新加坡華人先輩輾轉遷徙,歷盡艱辛來新加坡謀生髮展,落地生根,為新加坡的繁榮做出了巨大貢獻的故事。

其中戲中的主演,歷盡千辛萬苦才來到新加坡一處橡膠園工作,工作苦薪水還得不到保障的遭遇,揭露了早年下南洋華人的悲哀。

《霧鎖南洋》劇照

但比起更早來到這裡的華人,《霧鎖南洋》里的華人可能遭遇還稍微好些。

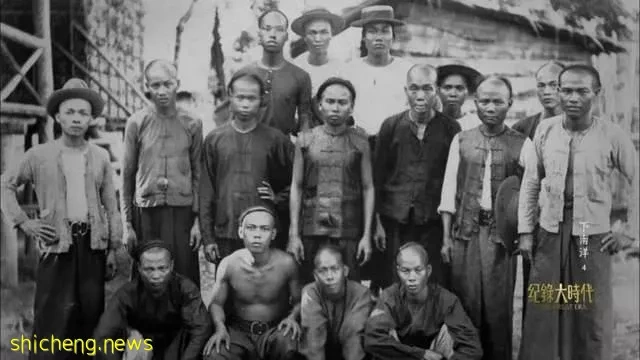

19世紀中葉,中國東南沿海地區每年有近10萬人去海外謀生,不少人來到南洋。這些人中的大部分人,都被誘騙簽了「契約華工」出國謀生。

「契約華工」表面上指這些華僑是「自願」簽訂契約,到外國做工,但實際上,這些「華工契約」都是在暴力和誘逼下簽訂的,幾乎就是這些華僑的「賣身契」!

印地語稱呼這些華工為「苦力(coolie)」,通俗的叫法就是「豬仔」!因為在殖民者眼裡,「契約華工」跟畜生沒什麼區別。

一旦進入「豬仔館」,這些「豬仔」華工就失去了自由,以辮髮相連,連成一列,被送往囚室。所謂的「契約」還都是洋文的,因此,這些大部分都是文盲的「豬仔」根本不明白「契約」的具體內容,因此只能任人宰割,任由農場主和礦主鞭撻。

圖片來自網絡

以一份月入5元的「契約」為例,3年期限「豬仔」一共可以拿到180元收入,但經歷層層剝削,最後落到「豬仔」們手裡的經常不過幾十元。

「豬仔們」做工的環境常常都是艱苦惡劣,強度大,隨時都有生命危險,很多華工因體力不支,失去重心掉下懸崖或者跌入泥塘。

圖片來自網絡

而他們工作的種植園、礦場旁往往又都是菸酒賭博、燈紅酒綠之地,沾染上就欠債是常事,最終只能陷入賣身還錢的死循環中......

最終,那些活下來的「豬仔」小部分帶著一身的傷痛回到了家鄉,更多人留在工作地開枝散葉。

圖片來自網絡

07 可以說,是福建人大力推動新加坡的建設

即使面臨著種種的難處,但那些「先富起來的華人們」,在不斷地幫助其他同胞們。

1899年,祖籍漳州海澄林文慶與其他富商們合資建立新嘉坡中國女學堂(現新加坡女子學校),來提升當地華人女子的教育。

圖源:搜狐

新加坡地鐵的Downtown Line上,有個名為「陳嘉庚」的地鐵站。這是為了紀念陳嘉庚存在的。

圖源:Tan Kah Kee Foundation

20世紀初,南洋華僑社會依然以家鄉省籍和方言群分為「幫」,各幫自辦小學,用方言教學,尚無華文中學。英殖民政府也漠視華文教育。華僑子女小學畢業後無法在當地繼續接受華文教育,而一般家庭又缺乏經濟能力供子女回國升學。

1910年,陳嘉庚被選為道南學堂第三屆總理,他率先認捐2000元,向閩僑募款四五萬元,建起一棟三層樓的校舍並聘請校長、教員。1912年新校舍落成,道南學堂改稱道南學校,為福建會館屬下第一所新式學校。

道南學校舊址(現為新加坡土生華人博物館),圖源:Roots.sg

為了讓華族小孩能得到接受高等教育的存在,1918年6月15日,陳嘉庚與新加坡華人各幫領袖共15人開會,決定創辦「新加坡南洋華僑中學」。

通過沿街募捐的方式,董事會最終成功籌得了50萬元。1919年3月21日,華中舉行開校禮正式成立,現在已經是新加坡最頂尖的名校了!

現在的華僑中學裡還有陳嘉庚的雕像,圖源:ThinkChina

在新加坡,不僅僅富商心系教育,很多華人也為孩子有學上,有錢出錢有力出力。

時間來到上世紀50年代,陳嘉庚的同族侄兒——祖籍廈門同安的新加坡知名企業家陳六使,決定創辦一所「華人自己的大學」,讓當時不能去「英校」新加坡大學(新加坡國立大學前身)讀書的華人孩子們,也有接受大學高等教育的機會。

圖源:南洋商報

成立大學所耗費的資金之巨,即使是富商們掏空錢包也不夠(陳六使自己捐了500萬元),於是,一場轟轟烈烈的全民籌款活動在新加坡開始了,並延燒到了附近的地區。

據後續統計,當初一共有1770名三輪車夫為南洋大學「義踏」,百樂門舞廳舞女也為南洋大學「義舞」,最終在短短時間籌得了2000萬元(當時只要30萬元就能蓋一棟教學樓),建築校舍計劃得以迅速著手進行。

1954年6月在檳榔嶼進行的一場「為南洋大學義踏」活動,圖源:FB@Kelang巴生

新加坡福建會館更是獻贈位於新加坡西端裕廊地區一幅廣達五百餘畝的地段供作校址,貢獻尤巨!

1953年,陳六使先生在南洋大學動土禮上說:「吾人已在此播下文化種子,吾華人之文化在馬來亞將與日月同光與天地共存!」

在多方努力下,1955年,歷史上第一所海外華人大學,也曾是東南亞乃至海外唯一一所中文大學——南洋大學成立了。

為了肯定陳六使、李光前(祖籍泉州南安)等人的努力,在現在的南洋理工大學醫學院以李光前命名。

圖源:NTU

2019年10月19日,南洋理工大學人文與社會科學學院,陳六使徑和新加坡福建會館的命名儀式正式舉行,由教育部長王乙康揭幕。

陳六使徑,圖源:海峽時報

除了投身於教育外,祖籍福建的先賢們,也在醫療上為華人們謀取福利。

祖籍漳州海澄縣的陳篤生,1844年同陳金聲在珍珠山合辦了平民醫院(1851年由其子陳金鐘接手並改名為現在的陳篤生醫院)。

圖源:CNA

不僅是熱心於在新加坡做慈善,祖籍福建的富商們,也在這些年不斷反哺中國。

在廈門,陳嘉庚一手創立的廈門大學,現在已經是中國的頂尖高校之一了。

圖源:海外網

新加坡最大地產公司遠東機構創始人黃廷芳,2011年曾為北京大學捐款2億人民幣,設立北京大學黃廷芳/信和教育基金,幫助學校延攬全球頂尖師資,培養具有國際視野的未來領袖人才。

2022年,黃廷芳慈善基金捐資故宮博物院簽約儀式在故宮舉行,他們捐資故宮1億人民幣用以修繕延禧宮。

圖片來自網絡

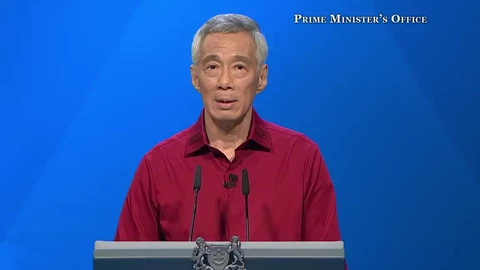

在2019年的國慶群眾大會上,新加坡總理在演講時曾這麼說道:

我們的華族先輩有的來自中國廣東、潮汕和福建,有的則來自鄰近地區如檳城、馬六甲和廖內群島。他們剛來時,大多只能做苦力,勉強餬口。不過,他們刻苦拼搏,結果都找到立足之地,在這裡安家立業。一些後來做起小生意,教育程度比較高的會當老師、做記者。有些則成了大園主,或者創辦了銀行和貿易行。

他們可以說是我們的「開埠一代」,為這裡做出巨大的貢獻。當年的華社領袖就設立宗鄉會館和商會,幫助同鄉融入本地生活,以及協助他們創業。這些「頭家」也號召整個華社出錢出力,創辦醫院和學校、建造廟宇等,讓同胞受惠。

在「福建人」的身上,你可以看到華人血淚般的艱苦奮鬥史。然而在他們成功之後,他們卻積極地將所得回報給社會給家鄉給更有需要的人。

大隊長的感覺是福建人踏實、勤奮,是「下南洋」開墾新加坡的第一代,為新加坡的繁榮發展做出了巨大的貢獻。不能因為少數的一些事件,就對一個群體懷有偏見。應該更加公正、辯證的看待社會新聞。