新加坡五分之一的人感染新冠,按理說對病毒都「習慣」了。

習慣感覺不舒服,先用抗原快速檢測儀(ART)檢測,結果陽性就在家隔離康復。

可是,在習慣的同時,又有很多困擾。

比如,有人自檢陽性7-20天不等,不知道身上還有沒有病毒,能不能出門。

還有人二次感染新冠,這一點被新加坡國家傳染病中心主任 Leo Yee Sin 教授說中。

更加矛盾的是,近期很多國家放寬新冠限制。

可世界衛生組織卻緊急呼籲:不要覺得奧密克戎症狀溫和,就以為疫情要結束了。

對於上述種種,咱們今天來一探究竟。

新加坡ART陽性最長

可持續7-20天,怎麼回事?

隨著越來越多人感染病毒,這個情況值得注意:

感染新冠後進行自我抗原快速檢測(ART),有人3-4天就能陽轉陰。

可有的人,陽性結果持續7天,甚至最長持續到20天。

這是怎麼回事?檢測持續呈陽性,到底要不要緊?

咱們先來看下這個例子。

2月23日凌晨,新加坡一女子林小姐(28歲)覺得喉嚨痛,ART檢測結果陽性。

當天,她去診所又做了一次檢測,最後確診新冠。

於是她回家自我隔離,每天做ART檢測。

按照衛生部指南,按理林小姐3月1日就能出門,恢復正常活動。

然而,在家隔離7天後,她發現自己沒有半點康復跡象:

檢測兩條槓顏色很深,明顯還是陽性。

喉嚨痛的症狀沒改善,伴隨著咳嗽跟低燒。

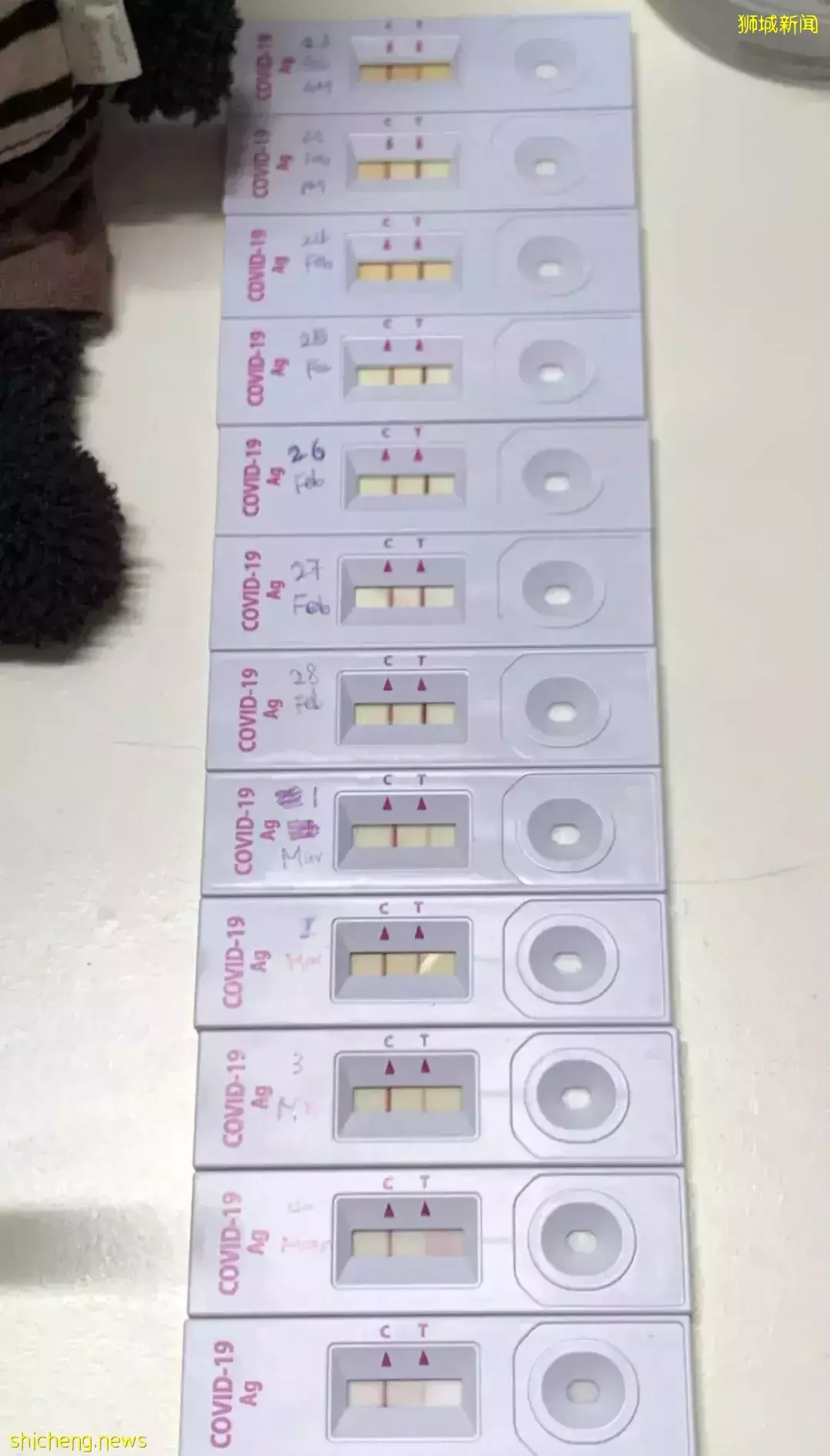

這種情況,從2月23日起一直持續到3月4日。連續11天檢測都出現了2條槓,一直到第12天,另一條線才開始隱退。

圖源:林小姐

因為家中還有免疫力低下的老母親,擔心把病毒傳給母親,所以林一直待在房間內沒敢出去。

她解釋說:

「如果我到第7天沒有症狀,也沒有任何不適,可能我就會出門了。可到第7天,我還是很不舒服。」

所以面對自己連續12天陽性,林的做法是看症狀反應來決定是否結束自我隔離。

林小姐的情況不是特例,很多人有類似經歷。

「我也是一樣,最後雖然陰性了但喉嚨痛、胸痛的症狀一直在持續。」

「個人經歷,我整整10天才變陰性。」

還有人碰到這種情況: 第7天檢測雖然陰性,但症狀一直持續。

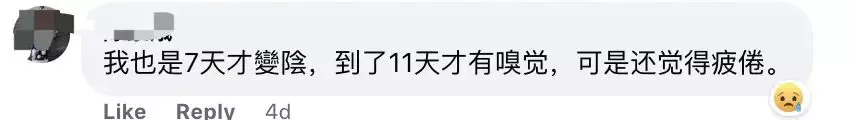

按照新加坡衛生部的最新指南,如果你自我檢測陽性沒有症狀,或者只是輕症,不需要求醫。遵循以下步驟操作即可

自檢陽性後首72個小時(3天)自我隔離,再做一次ART檢測,結果:

若陰性可以結束隔離,恢復正常生活。

若陽性,可在家做ART檢測直到陰性結果出現,12歲以上或疫苗完全接種者只需隔離到第7天,沒打過疫苗/部分接種的人隔離14天。

因為新加坡接種率達到92%,所以適用於多數人的是第7天後結束隔離。

可矛盾的地方就在於這裡:

要麼7天以後還是陽性。

要麼第7天陽轉陰,但症狀仍舊持續。

不管哪一種情況,大家都難以安心結束隔離,擔心自己還有攜帶病毒,會傳給別人。

那麼,我們應該擔心嗎?

自檢陽性/症狀超過7天

需不需要擔心?

對於上述情況,本地已有專家做出回應。

傳染病專家梁浩楠醫生是這麼說的:

正常情況下,確診7天後傳播風險就處於低位,到第10天就不會有任何病毒傳播風險。

此外,他還特別提到自檢陽性最長可持續20天!

他表示,極端情況下,有患者持續近20天自我檢測結果都是陽性。不過陽性結果不代表病毒還會傳播。

對於這個說法,本地網友半信半疑。

還有人懷疑,也有可能是檢測儀出錯了。

那麼,檢測儀會出錯嗎?

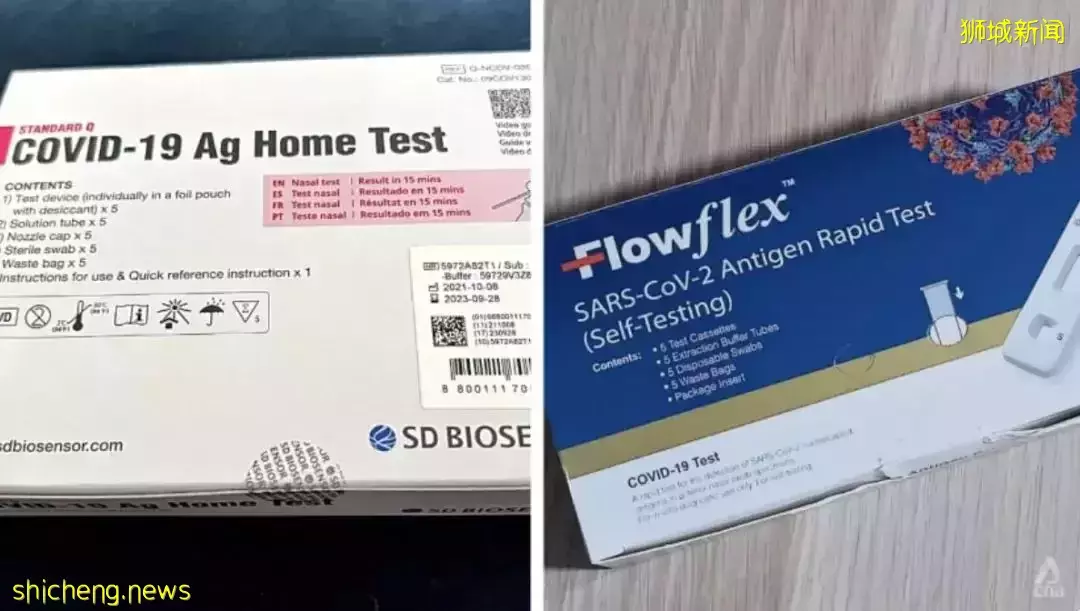

3月初的時候,美國食品及藥物管理局(FDA)曾發出公告,呼籲當地民眾不要購買這2款檢測儀:

SD Biosensor Standard Q COVID-19 Ag Home Test

Flowflex抗原快速檢測儀

不過新加坡衛生科學局馬上澄清,在本地批准使用且出售的同品牌檢測儀沒問題。

因為雖說上述兩款檢測儀跟美國同一製造商,但新加坡使用的版本跟美國的不一樣。

這就排除了檢測儀出錯的可能。

那麼有人超7天陽性,以及超7天持續有新冠症狀,只能說確實體質不同,差異不同。

就專家意思,這種情況下身體可能沒多大事兒,就是比較費檢測儀。

12天的抗原快速檢測儀,以單價1個5新元來算,100新妥妥沒了。如果一家多口感染,那就不是100新能解決的了。

不過,除了檢測時間跟症狀持續。

隨著病例持續增加,可能接下來在新加坡還要面臨二次感染新冠的問題。

新加坡已發生二次感染

NCID主任:或更多人中2次新冠病毒

經本地網友透露,新加坡已有人二次感染新冠。

並且分享了感染經歷:

第1次中新冠,確診到康復可能持續至少7-8天。

第2次中心管,確診到康復約3-4天陽轉陰。

至於第3次中新冠,有沒有可能呢?

網友表示還未聽說,但可能隨著新加坡進一步放寬而出現。

第3次有沒有不知道。

但新加坡國家傳染病中心(NCID)主任梁玉心透露:

時間越往後,新加坡已經中過新冠的人可能會再一次感染。

「大家必須知道這一點,中過新冠的人並不是永遠對新冠病毒產生免疫。」

這句話很好理解。比如去年感染德爾塔病毒的人,治好了,有免疫力。卻有可能在近期又感染奧密克戎。

圖源:海峽時報

這種可能性有多大?

梁玉心教授特別提到卡達的2項研究:

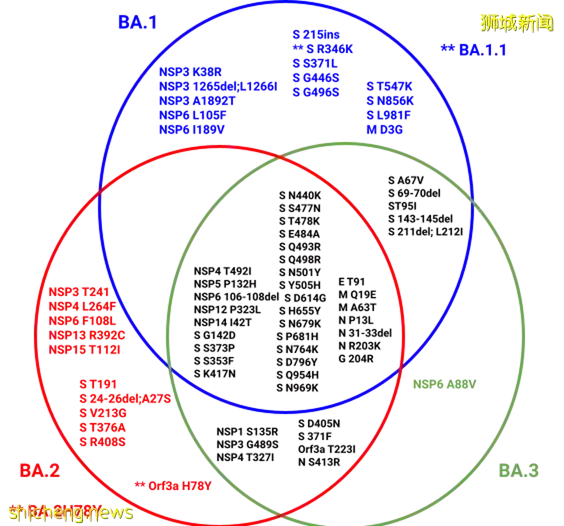

研究1:一個人有沒有可能感染同一變異毒株的不同亞型病毒。

簡單理解就是:有沒有人可能中2次奧密克戎?結論是有。

情況是這樣的:

2021年12月到2022年2月期間,卡達當地流行的奧密克戎,可以劃分出2個亞型變異體,分別為BA.1跟BA.2。

在這段時間內,有人在短短2個月內,發生二次感染,都是奧密克戎。

該研究結論是:

感染BA.1以後產生的免疫保護,對BA.2的防感染保護達到94%。

但是反過來,感染BA.2以後產生的免疫保護,對BA.1的防感染保護只有85.6%。

研究2:不同變異毒株之間會不會發生二次感染。

在變異毒株出現之前,感染原始新冠病毒的人所產生的免疫保護,對上不同變異毒株,反應不同。

即感染過1次新冠以後,可有效防止二次感染新冠變異株的保護力水平分別如下:

防止感染阿爾法( Alpha ),有效保護達90.2%;

防止感染貝塔( Beta ),有效保護達85.7%;

防止感染德爾塔( Delta),有效保護達92%;

防止感染奧密克戎(Omicron ),有效保護達56%;

從有效力看來,二次感染不同變異毒株也是有可能發生的。

梁玉心教授綜合上述2個研究,最後表達了這個觀點:

「在自然感染高發的背景下,高度接種疫苗的人群中存在再感染。這也證明了病毒的本質,即繼續變異並選擇適者。」

簡單粗暴理解就是:如果大環境易感病毒,就算你打完疫苗,也有可能二次感染新冠。

可能有人不服氣,卡達是卡達,新加坡是新加坡,卡達會發生,不代表新加坡也會吧?

梁玉心教授之所以以卡達為例,主要是因為他們這2個方面跟新加坡非常相似:

卡達的疫苗接種覆蓋率跟新加坡接近