新加坡街頭小販中心

現在中國人腰包越來越鼓了,每年都有大批國人滿世界轉悠,出國游選擇最多的目的地就是新馬泰,特別是新加坡,屬於華人世界,中國人覺得新加坡特別親切,就好像是自己的遠房親戚似的。正如我們看到的,新加坡大街上漢字是簡體字不是繁體字,難道簡體中文不是大陸特有的嗎?今天小編就和大家聊聊簡體中文在新加坡的由來。

新加坡是一個典型的多元種族社會,華族、馬來族、印度族和其他種族並存。據1957年人口普查統計,新加坡的母語群體有25個之多,因此素有「種族博覽會」和「語言(方言)博覽會」之稱。

新加坡官方語言有四種,其共和國憲法第二十八條第二款明確規定,一個人至少會說、會讀、會寫至少下列語言之一英語、馬來語、中國官話和泰米爾語。現在新加坡的年輕人大部分在家裡使用英語交流,而且是獨具特色的singlish,口音特別重,說實話不太好聽。在新加坡,普通話被稱為華語。新加坡的華人也分為兩派,傳統華人和海峽華人。海峽華人在公共場合講英語,在家裡大多數都講華語,還有很多人講潮州話、閩南話。前者以陳嘉庚為代表,後者以李顯龍為代表。由於中國國力日益增強,為了更好的與中國交流和方便暴增的中國遊客,現在的新加坡也跟上形勢利用戶外廣告等形式大力推廣華語。

建國初期宣傳畫

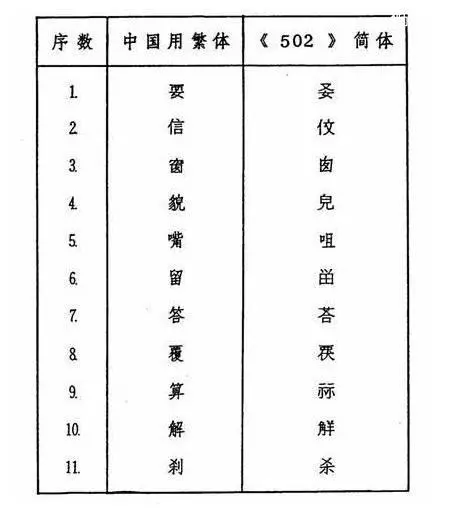

我們有所了解,當初中國政府百廢待興時期,推廣簡體字主要考慮降低普通民眾識字成本,從而降低教育成本,大幅降低文盲率,能夠更快的恢復生產建設祖國。而新加坡使用簡體中文也是一個漸變的過程,大體分為兩個原因:第一,政府因本地華族學生在學習華文方面的困難,決定採用簡體華文和漢語拼音。第二,希望本地華文的應用能和華文的根源地採用簡體字的中國大陸掛鉤,方便互相交流溝通。在1969年新加坡政府公布了第一批簡體字502個,除了67字,均與中國公布的簡化字相同。1974年又公布了《簡體字總表》,收錄簡體字2248個,包括中國公布的所有簡體字,國家法令規定標準漢字採用中國國家標準。這個過程說明新加坡對大陸地位的判斷,認為大陸將在亞洲擁有較大的話語權,晚用不如早用,根本上還是從國家利益出發。

台灣街頭

港台地區一直延續用繁體字的傳統。拿台灣舉例來說,為什麼沒有推行簡化字呢?

台灣在上世紀與大陸一直是敵對關係,大陸使用簡化字,那台灣絕無可能仿效大陸。另外,台灣人口基數小,簡化字帶來的好處遠遠不及推廣簡化字本身的成本高,沒有必要推行簡化字。還有一個原因,繁體字是去台大陸人維繫傳統的一個很重要的根系,能不動儘量不動。

有關漢字繁簡之爭由來已久,繁體是相對簡體而言,以前的字不叫繁字體而叫正體字。一部分人認為繁體比簡體有文化,信息量大;一部分人則認為簡體比繁體書寫快效率高,簡單說就是簡體字好用,繁體字好看。漢字一直都處在變化之中,從李斯趙高等人規範各國文字時就大規模簡化過漢字,創造了小篆。後來小篆變隸書。隸書顧名思義隸人書,就是底層人民使用的文字,比小篆簡單多了。文字根本上還是溝通的工具,孰優孰劣不是最重要的,重要的是溝通順暢,不存在繁體字比簡體字優越,但不可否認的是繁體字在寫書法時確實比簡體字美觀。

新加坡華文發展史:

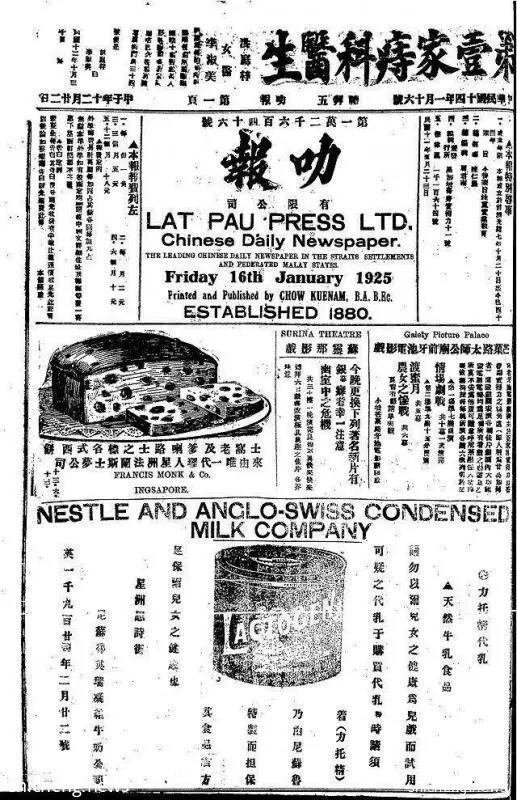

在殖民政府統治時期,新加坡的華族子弟主要是通過在自己的方言社區里的私塾教師的講授來學習華語的。辛亥革命後,隨著「國語運動」興起,華語教育在東南亞各國和南洋各地的華人社區中展開。

在推行漢字簡化方案之前,新加坡的華文應用呈現簡體字、繁體字、異體字和自造簡體字並存混用的現象。1960年代新加坡開始使用簡體字,是配合雙語政策實施的一項改革。由於華語最困難的就是書寫能力的學習,簡體字可節省書寫及學習的時間,因此以簡體字取代繁體字,可簡化華語的學習。

新加坡如何推廣「標準語」:「多講華語,少說方言」

如前所述,新加坡華族內部多種方言混雜。

為了促進華語在社會上規範使用,消除華族內各方言群之間的語言隔閡,新加坡政府於1979年開始在全國舉行「推廣華語運動」,鼓勵華人以普通話代替方言。

推廣華語運動的開展可以分為兩個階段:第一階段從1979年至1992年,主要目標是讓華語成為華人的共同語言;第二階段從1991年開始,對象轉為華人中的英語社群,目的是鼓勵習慣使用英語的人士多講華語,強調華語的文化價值。

1979年9月7日,新加坡總理李光耀在新加坡大會堂主持「推廣華語運動開幕典禮」。 他在開幕致辭時表示,儘管在公共場所人們講方言最為普遍,但如果家長願意放棄方言以減少子女的功課負擔,他們可以專心學習華語和英語。而政府將下令全體公務員,包括醫院和診療所的服務人員,特別是負責櫃檯的工作人員,必須用華語與公眾人士交談。

「多講華語、少說方言」的各項活動迅速推及全國,計程車司機、營業人員佩戴「我會講華語」的徽章,各社團、會館也紛紛成立推廣華語小組。

1979年10月30日,電視台為配合推廣華語運動,推出了華語配音的電視連續劇《倚天屠龍記》,該劇是香港攝製的、在新加坡最受歡迎的粵語片;後來電視台又推出以華語配音的粵語武俠連續劇《蕭十一郎》。這一措施一度受到方言視眾的反對,尤其是老年人,但後期方言觀眾也逐步習慣了華語的配音。

1980年1月9日電視台播出了「兩種語言的掌握和多種語言社會一一與總理一席談」節目,由四位新聞從業者與李光耀總理暢談語言問題。李光耀認為,會講華語的華族人士應起帶頭作用,使華語能夠迅速推廣和普及,逐漸取代方言而成為華族人士的共同語。同時主張拼寫華人姓名時, 應照華語的發音來拼寫。

此後新加坡每年都要舉行一次「華語運動月」,每次有不同主題,如1979年是「多講華語、少說方言」,1982年是「在工作場合講華語」。同時每年的「華語運動月」都要突出一個工作的重點或中心任務,比如1983年是「巴剎(市場)和食物中心」,1986年是「飲食業的經營者和華族顧客」,1987年則是「中元節集會」。

李光耀在回憶錄中說:「1965年獨立之初,我們決定推行華文為第二語文的政策是正確的。新加坡華族講七種中國南方的主要方言,在這種情況下,比較容易說服大家一起改用華語。……對許多新加坡人來說,方言是真正的母語,華語不過是次母語。不過,再過兩代人,華語就會成為新加坡華人的母語了。」

在政府的推動下,講華語的家庭從1980年的26%增加到1990年的60%,數字還在不斷上升。李光耀曾經這樣分析:「使華族人士改變學習華語的態度,關鍵因素是中國的逐漸對外開放。不管是專業人士或督工,兼通中英雙語的人都占有優勢。再也沒有人抱怨使用華語而非方言了。」