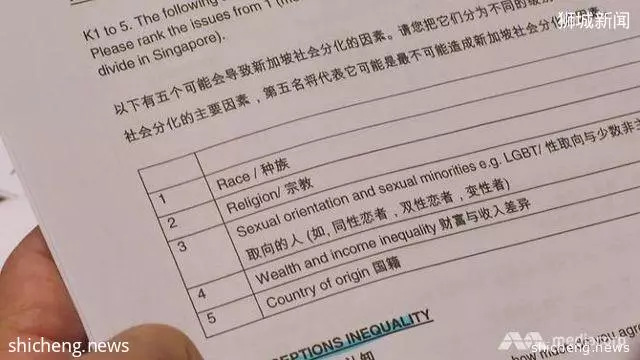

一項最新的調查顯示,造成我國社會分化最大的因素不是種族也並非宗教,而是階級。有近一半受訪者認為,收入不平等最有可能造成社會分化。

《亞洲新聞台》紀錄片《不分階級》(Regardless of Class)探討了造成我國社會分化的課題。節目引用種族和諧資源中心OnePeople.sg主席普傑立和《亞洲新聞台》委任進行的調查報道,在1036名受訪者當中,將近一半認為收入差距是社會分化的最大原因。

社會學教授Tan Ern Ser在研究了調查數據後表示:「我們在這裡看到的是,如果你比較種族、宗教、性取向、國籍(出生國家)和階級,階級很重要。」

只有20%受訪者認為種族最有可能造成社會分化,另有20%認為是宗教。

也是通訊及新聞部兼交通部高級政務部長的普傑立指出,擔心收入不平等將導致社會分裂的人,比擔心種族和宗教等傳統因素者多很多。

普傑立和研究人員研讀調查數據。(照片:《亞洲新聞台》)

節目訪問了保安人員、清潔工人等,他們表示自己是「無形的」,甚至被視為「奴隸」。

在年齡介於18歲到74歲的受訪者當中,對上等階級的三大看法是:能說流利英語、懂得事先做好規劃、霸氣;對下等階級的三大觀感是:友善、懂得關懷他人、通常說新加坡式英語(Singlish)。

普傑立發現,更有趣的是91%認為上等階級傲慢,35%覺得下等階級傲慢。

為了了解新加坡人的階級觀念是不是在學校念書時就形成的,節目訪問了一些9歲到11歲的小朋友。

其中一名女孩說:「如果你擁有最昂貴的東西,你也會是最受歡迎的。」

另一名男孩則說:「我覺得有錢人對窮人並不好……因為他們認為自己富裕,所以他們不知道貧窮是怎樣的。」

節目還訪問了一群15歲至17歲、來自不同教育源流的學生,並發現他們之間的差異明顯。

直通車計劃的學生和家長們對學業成績的要求是「A」,並期盼自己或孩子未來在本地或國外念大學。普通源流的學生和家長不敢有此奢望,只求每個科目都能及格。

普傑立說:「解決社會分化對於我們之所以是新加坡人至關重要——沒有人應該認為自己是二等公民。」

- CH8/MK