編者按:隨著口腔健康意識的提升,許多朋友開始關注自己的口腔健康,但一直以來,牙科都是貴的代名詞,不少朋友都經歷過看牙科需要付昂貴的診費,網友「周凱莉」在《新加坡眼》APP上分享了自己在新加坡看牙醫的經歷以及攻略,以下為網友全文:

最近中國國內的熱點之一,大約是爭論報復性消費是否復甦的問題,去SKP買阿瑪尼還是去拼多多買10塊一件的T恤衫,的確是值得思考的事情啊。但對於更多的人來說,只有看病和吃飯一樣,才是人生中的剛需,身體是革命的本錢,從這一層面上來說,看病也是馬斯洛定律的底層需求。

前兩天,我去新加坡一家牙科診所例行洗牙,在心理上做好了花費昂貴的準備,結帳時發現是差不多300新幣(新幣與人民幣匯率為1:5.2),大概是上海洗牙價格的2倍,北京洗牙的2.5倍。不由得鬆了一口氣,看來在新加坡的生活成本和看股票的心情一樣,預期夠低,那麼所得就會更滿意。

隨著中國國內放開,及中產階層對於提升生活質量的關注,身邊越來越多的朋友都在諮詢國外的安全疫苗、牙齒整形或生娃的注意事項。最近一段時間,我在新加坡旅居,就從一個旅居者的角度,對新加坡號稱「亞洲最發達」的醫療系統有了更多的了解,隨便寫寫以供需求。

從基本的性質分類上,新加坡的醫療系統,大概可以分為三個半層級——基礎醫療機構、綜合醫院、專科醫院算是三個層級,社區醫院算是介於基礎醫療與綜合醫院之間的「半個層級」。類比於奢侈品的分類,大約就是普世型、限量版和定製型。

初來新加坡的人們,總會新奇地發現這兒的商業區依傍著地鐵站而建,並以此為發散點形成社區,地鐵站周邊往往還有一些淺層次開發的原始灌木和人工種植的草坪,體現了這一占地面積極小的花園國家非常善於「借勢」的城市規劃思路。至於社區的居住環境,我在幾年前的一篇專欄里寫過新加坡的組屋,在「居者有其屋」的思想之下,相當一部分的國民都住在組屋區里,另外還有可供國民或外國人購買的99年或永久地契公寓。

也就是在這樣的組屋區、社區地鐵站或者商業中心附近,有一些醫療單位,比如綜合診所(Polyclinics)、私人全科診所(GP)、和護理中心(Nursing Homes)。這是新加坡醫療系統最基礎的層級,絕大部分常見的感冒、咳嗽、擦傷或者孩子打疫苗,都可以去這些比較基礎的醫療機構。它們靠近住宅區,注重交通的便民性,一般來說,不需要預約,直接上門就診即可。

(義順綜合診所)

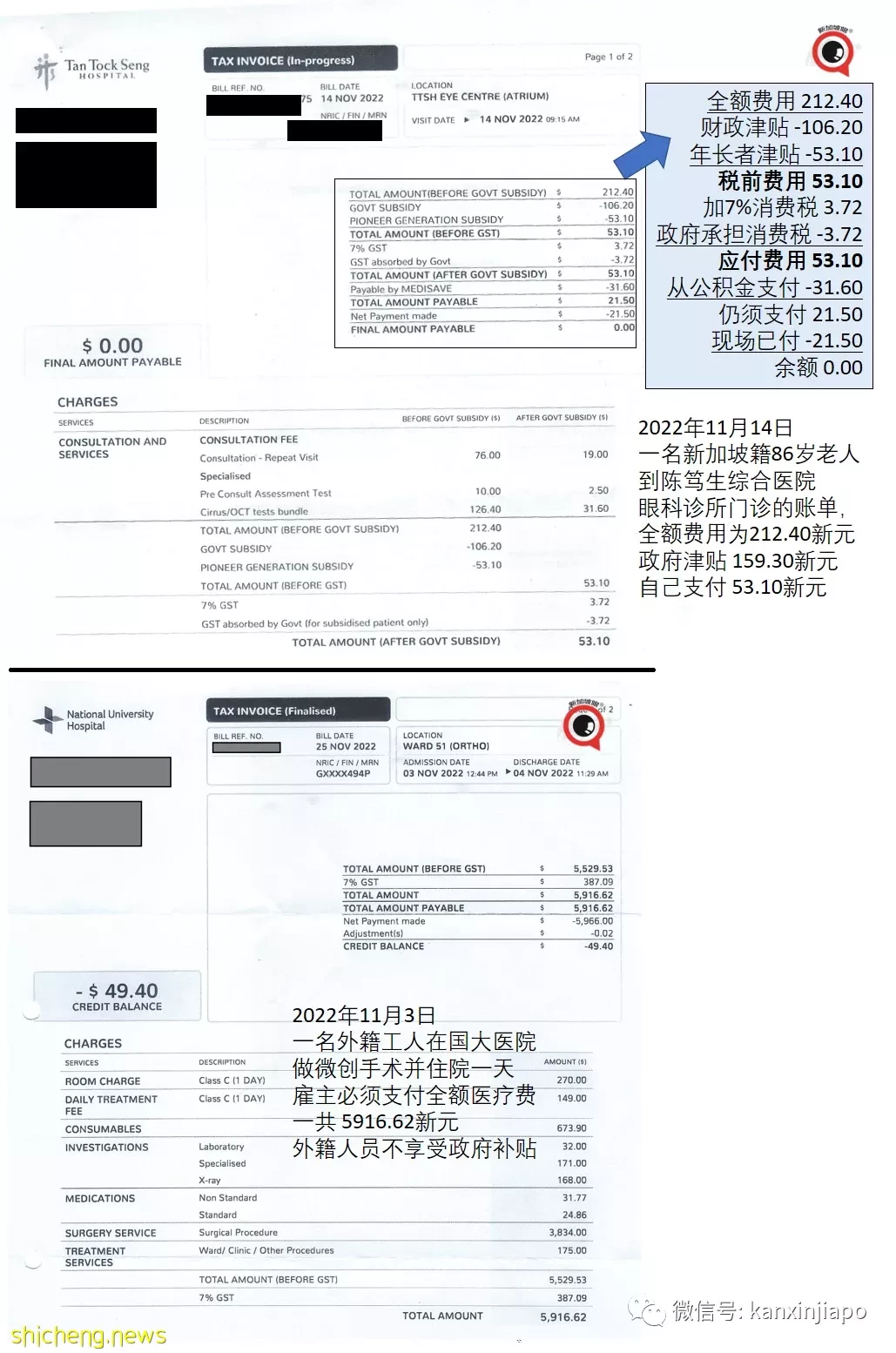

比如前兩天我有點感冒,去的就是社區附近的一個全科診所,這些診所的醫生都是不定時的駐點上班,除了在診所有時出診半天之外,還可能去其他的合作醫院出診。至於診費方面,新加坡國籍可以享受財政高額津貼,或者從商業保險報銷,新加坡國籍的小孩可以使用政府贈予的醫療戶頭,至於外國人,當然是全款了。但絕大部分,無論是診費還是醫藥費,都是相當親民的。

接下來的第二個層級是新加坡的各類綜合性醫院,新加坡的醫院大致有兩大類,公立醫院和私立醫院。很多新加坡普通人都會選擇去公立醫院,因為可以享受政府津貼。較有經濟能力的則更傾向於私立醫院,因為後者的條件和環境都要高上不止一個檔次,當然,收費也是天花板級別的,並且不享受哪怕一毛錢政府津貼。至於專家門診,本地人如果先到診所或者社區醫院讓醫生開推薦信,那麼,專家看診的費用可以享受較高的政府津貼。當然,也可以直接過去掛號、排隊。

這裡的公立醫院和中國的公立醫院差不多,由於病患較多,待診時間是比較長的。比如最著名的24小時開放的KK竹腳醫院的急診中心,我就曾帶著孩子等過40分鐘,有時候不會按取號來叫號,而是根據病情的輕重程度來安排等待先後順序。

(陳篤生醫院是典型的綜合醫院)

給這些綜合性醫院提供輔助服務的,則是社區醫院(Community Hospitals),負責病人的護理和康復。換句話說,綜合性醫院的任務是搶救和進行複雜的治療,如動手術,病人沒有生命危險之後,康復得快的就出院回家,康復較慢的就轉到社區醫院,進行長期的護理和康復。

(盛港社區醫院與盛港綜合醫院就連在一起,對轉院的病人十分方便)

其中值得一提的還有幾家比較著名的私立醫院,比如伊莉莎白醫院、安微尼亞山醫院、康生醫院和鷹閣醫院等,是比較受歡迎的產科醫院,中國明星Z薇、徐若瑄、新加坡籍歌手孫燕姿等都在這幾家私立醫院生產。幾年前,我生孩子的時候,選擇了安微尼亞山醫院的單人間,總體來說,服務是很人性化的,護士對孩子的照顧很細緻,產婦餐也挺好吃。

其中區別於中國的醫療系統,私立醫院有自己的專屬醫生,但更多的是與私人診所合作,私人診所的醫生會和一家或幾家私立醫院簽署合作協議,病人可以選擇醫生合作的其中一家醫院看病。

比如新加坡私立醫院康生醫院裡就入駐有不下十家的合作的私人診所,孫燕姿生完二胎後在微博感謝的產科醫生、兒科醫生都是康生醫院的專家或者合作的私人診所醫生。比如我家baby剛出生的時候,就和孫燕姿的小女兒是同一個兒科醫生,這兒的明星都比較低調,在診所也是和普通人一樣得排隊,平時也不介意坐地鐵體驗一下我們平民的生活。

第三個層級則是專科醫院了,比如國家癌症中心、國家眼科中心、國家腎臟中心、心理衛生學院(嗯,也就是新加坡的宛平南路600號,你懂的)等。可以說,新加坡通過分級的這一套醫療系統,將有限的醫療資源進行了有效配置,基本解決了國民的大部分醫療問題,醫療系統和組屋制度一樣,都是新加坡政府行之有效的制度設計之一。

(新加坡國家心臟中心。圖源:NHCS)

類似很多已開發國家,醫生這一職業在新加坡屬於妥妥的中產階級,年入幾十萬新幣(新幣與人民幣的匯率大約為1:5.2),基本都能住上東西部海邊的別墅,拿到限量的昂貴的車牌。著名的醫生年收入超過百萬新元十分正常。 比如負責我的產科醫生就是金領范兒,她快50歲了,梳著經典BOBO頭,戴很閃的鑽石耳釘,畫很精緻的妝容,平素都會穿著阿瑪尼或香奈兒的套裝坐診。

豐厚的物質收入背後是曾經的艱苦付出,在這兒拿到醫生執業執照,不是一件容易的事,無一不要經過極其嚴格的本科教育,比如拿到新加坡國立大學或其他權威大學的醫學畢業證書,另外往往還需要走一套英式的資質認證,比如成為英國皇家醫學會成員。

在醫學生畢業之後,公立醫院還承擔著一個重要的責任,把守住學生成為醫生的最後一關。在新加坡,醫科大學的學生畢業後,必須先到公立醫院學習、培訓和服務一段時間。經過實習,合格後,才算是真正「畢業",具有醫生資格,而後可以選擇進入私立醫院或者自己開診所。

我注意到這樣一個現象,近年來,越來越多的畢業於北大醫學部或者清華協和的學生,都會通過在新加坡或英國進一步深造的契機,最後留在新加坡執業,這大約是新加坡政府吸引高質量人才,並彌補本地醫生資源匱乏的一大手段。我在網上諮詢兒科問題的時候,認識的一位北大學弟便是如此,目前在新加坡最大的公立醫院任職,已是新加坡兒科系統的新秀之一。

但不得不吐槽的是,雖然很多華語世界的富人或者中產階層,看重新加坡的語言環境,來這邊治病或者保養,並成為了一大流行趨勢,但對於普通人來說,特別是相對於中國,新加坡的醫生診費是相當昂貴的,我就經歷過僅僅一分鐘的諮詢就被划走幾千塊人民幣的慘痛事件,當然這也是初來乍到的學費吧。

周凱莉

作者周凱莉,畢業於北京大學,撰稿人、旅新中國作家。

出版有《一紙貪歡ashes of love》,在新加坡國家圖書館、裕廊、淡濱尼、兀蘭等區域圖書館可借閱。

(圖文來自新加坡眼APP網友周凱莉)