不同民族的自稱都有什麼意思?最具優越感的是白人?

人為萬物之靈,因此任何人都以為自己是人而自傲,因此任何民族的語言,都以「人」為自己的名稱。

我們漢人,自稱為「漢」,「漢」便是人,例如漢子、好漢、大漢、老漢、痴漢、英雄漢等,都是人的意思。

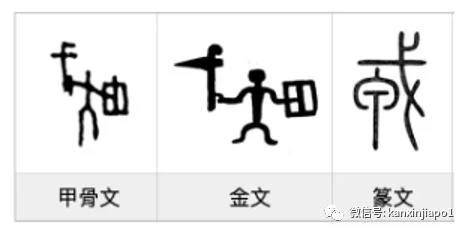

這個「漢」字,在甲骨文里雖然還沒有出現,金文里就已經有了,可見漢人很早便自稱為「漢」,絕不是漢朝成立以後才有。

又如「寮國/寮國」和中國西南好些少數民族的語言,都自稱「佬」(Lao),也是「人」的意思。

在另一方面,對別一民族,常以鄙夷的名稱稱他們。例如中國人把臨近各民族,以方向分別為四個名稱——東邊的叫「夷」,像一個人背著弓,表示是不大文雅的人。

西邊的叫「戎」,戎是「戈」和「十」的合體字,戈是兵器,十是護身的甲,也表示那些人好鬥,有時在「戎」字之上,還加一個「犬」字,以鄙視他們。

南邊的叫「蠻」,「蠻」本是ban的音譯字,意義是「村落」,因為他們多得跟蛇蟲一樣,所以用這一個字來譯它。

北邊的叫「狄」,甚至指他們為「赤犬」,因為風俗有「狄,父子叔嫂同穴無別」之說。

這種鄙視人家的觀念,古今中外,如出一轍。例如說住在冰天雪地中的愛斯基摩人,我們是跟隨了印第安人對他們的稱呼,意思是「吃生肉的人」;然而,在愛斯基摩人自己的語言里,自稱為「因內得」(Inuit),意思是「人」。

在西伯利亞極北的撒摩亞人(Samoyeds),他們自己很厭惡這個名稱,因為意思是「吃人肉的蠻子」,而他們自稱是「能子」(Nentsi),也就是「人民」。

又如馬來半島山中的沙垓人(Sakai),之所以被稱為「沙垓」,是「馴服」的意思,他們並不喜歡;所以人們改稱他們為「色內人」(Senoi),意思是「山民」。

馬來半島的矮黑種人,被稱為「色孟人」(Semang),是由於他們語言中「samah」一字而來,是「男子們」的意思。

由此可見,大家都喜歡自稱為「人」,而輕視別人。

最具優越感的是白人,但在奈及利亞西部最通行的約魯巴語(Yoruba)當中,則把他們稱為「Oinbo」,意思是「剝了皮的人」,那就沒有什麼值得自傲的了。

(本文原載於許雲樵著《文心雕蟲續集》,1980年11月出版)

6月18日下午4時

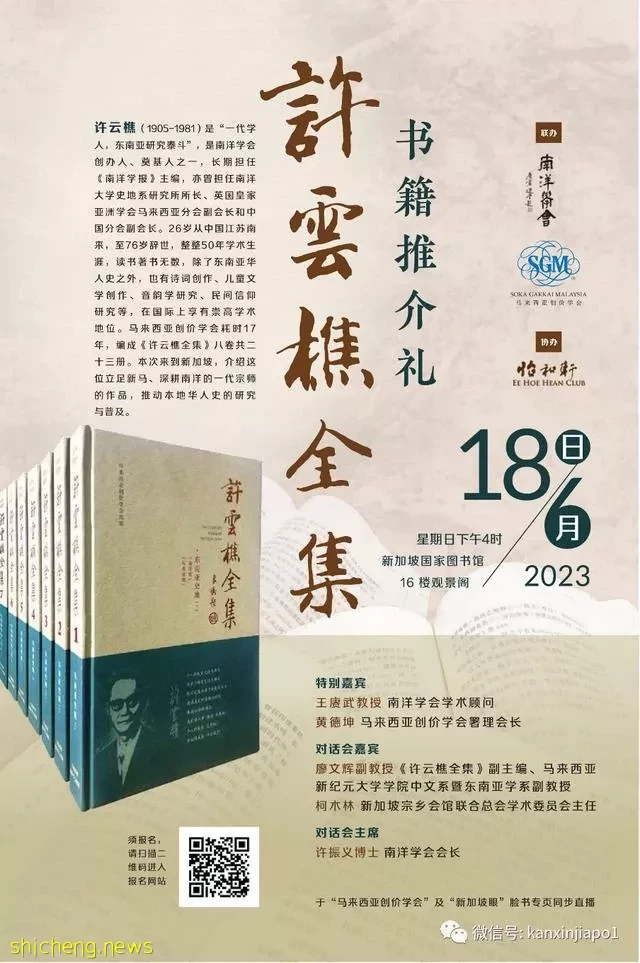

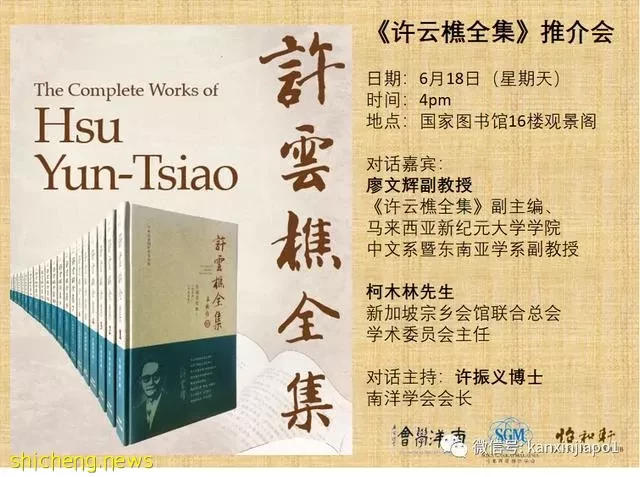

《許雲樵全集》推介會

許雲樵(1905-1981),被譽為「一代學人,東南亞研究泰斗」。曾任南洋大學史地系副教授、《南洋學報》《南洋雜誌》《東南亞研究》《馬來亞少年》主編、英國皇家亞洲學會馬來西亞分會副會長及中國分會副會長。許雲樵對東南亞研究的推動和鼓勵,可以用九個字來概括:勤著述、出期刊、辦學會。

許雲樵26歲從中國南來,在馬、新、泰一帶活躍,直至76歲辭世,整整五十年的學術生涯,全副精力從事東南亞史及華僑華人史的研究、編纂、輯注、譯校、整理、修訂、教學等工作,碩果纍纍,著作遠遠超越等身。他也廣泛涉及詩詞創作、兒童文學創作、音韻語言研究、民間信仰研究、掌故史話等等,在國際及亞洲學界享有很高的聲譽與地位。

馬來西亞創價學會耗時17年,編成《許雲樵全集》八卷共二十三冊。

南洋學會、馬來西亞創價學會、怡和軒俱樂部將於本月18日舉辦《許雲樵全集》發布會,介紹這位立足新馬、深耕南洋的一代宗師的作品,推動本地華人史的研究與普及:

一、推介會上有新書移交儀式,觀眾和讀者可以在會場簡單翻閱《許雲樵全集》

二、推介會安排了《許雲樵全集》副主編、馬來西亞新紀元大學學院的廖文輝副教授、新加坡宗鄉會館聯合總會學術委員會主任柯木林進行對話,由南洋學會會長許振義博士主持

三、南洋學會學術顧問王賡武教授、《許雲樵全集》出版方馬來西亞創價學會署理會長黃德坤都會蒞臨現場。

本次推介會詳情如下:

日期:6月18日(星期天)

時間:4pm

地點:國家圖書館16樓觀景閣

報名連結:

歡迎光臨!

南洋研究三傑

1940年3月17日,一批南下文人、學者包括姚楠、許雲樵、張禮千、郁達夫、關楚璞、檳城的劉士木、上海的李長傅等人,成立了新加坡中國南洋學會。

在南洋學會創始理事七人當中,姚楠、許雲樵、張禮千人稱為「南洋研究三傑」。其中,許雲樵最負盛名。

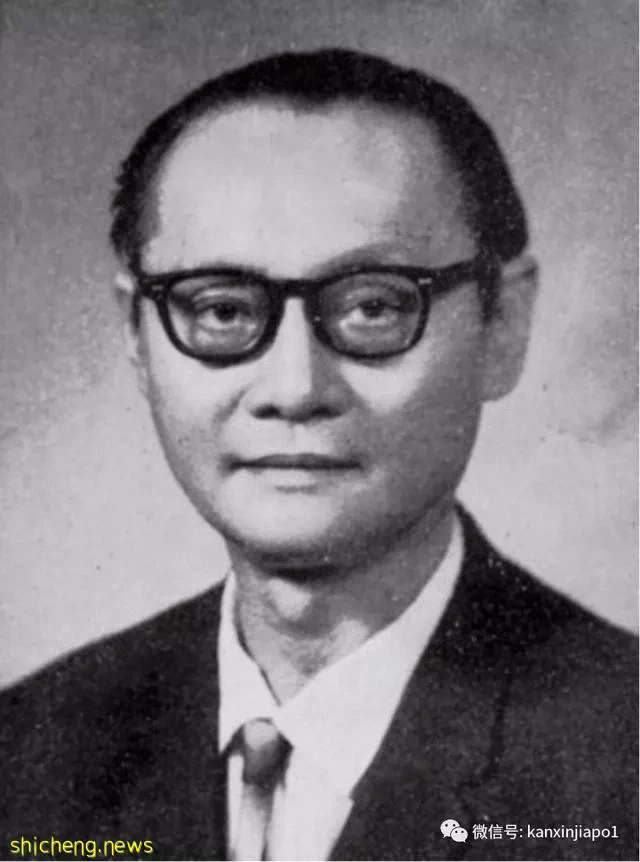

許雲樵(1905—1981),本名鈺,號夢飛,別號希夷室主;祖籍無錫梁溪,生長於姑蘇。他父親是書生,曾經營古董。許雲樵12歲喪母,14歲喪父,父親遺產為長兄把持,許雲樵由外祖母撫養;母親在世時體弱,許雲樵先天不足,後天失調,較為瘦弱。

他曾在東吳大學、師範大學、中國公學大學部年書,後因經濟不繼,於是輟學,但已掌握老師胡適之校長的治學方法,矢志專治南洋研究。1926年,年僅21歲,即出版首部南洋研究專著《暹羅王鄭昭傳》。

1931年,許雲樵從上海南下新加坡。之後輾轉馬來亞、泰國。1938年,再次南下新加坡。

(許雲樵)

1940年,姚楠、許雲樵、張禮千、郁達夫等人成立了新加坡中國南洋學會之後,許雲樵擔任《南洋學報》主編。許雲樵除了組稿撰寫,印刷出版,還要籌集出版經費。

(欲要了解南洋學會詳情,可點擊文末【閱讀原文】前往)

(南洋學會的《南洋學報》創刊號)

1957年,應南洋大學之聘,許雲樵擔任史地系副教授兼南洋研究室主任。1958年,許雲樵辭去南洋學會理事和《南洋學報》主編職務,至此,一共主編了十三卷二十六冊。

著名東南亞學者廖建裕教授這麼評價《南洋學報》:「這是當時頭一部在本地出版的,以中文為主的,有關南洋研究的學術刊物」。

新加坡國立大學歷史系教授、華裔館第三任館長吳振強則評價:「在《南洋學報》出版的首二十年間,由本地人以華文為主要寫作媒介的南洋研究源流在學術上所作的努力,引起了國際學術界的重視。這個源流的發展,許雲樵作出了最大的貢獻。」

許雲樵之博學,世所周知。廖建裕說:許雲樵沒修完大學課程,是自學成功的舊式學者,研究範圍既廣又雜,早期作品多數是有關歷史地理的考據文章,也有不少有關南洋古代史的譯作。

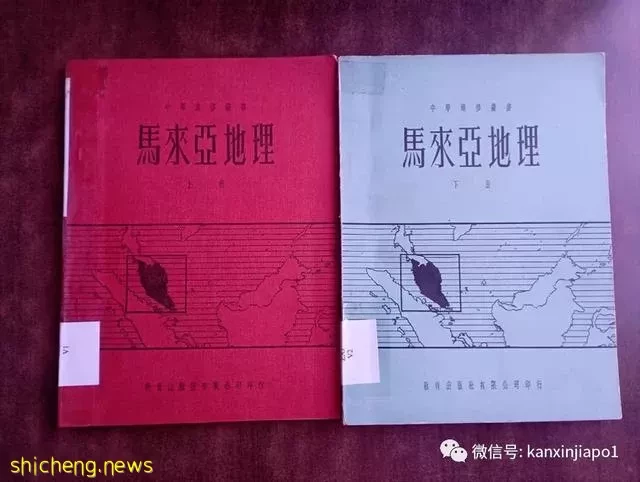

許雲樵個人著述有四十餘種單行本,分為著作、編纂、校注、翻譯。他五六十年代作品很多,涉及的範圍很廣,包括圖書目錄、地理和歷史課本、醫藥知識、東南亞經濟、東南亞華僑、語言文化。七十年代著作較少,主要為小品文。

(許雲樵著作之一)

許雲樵數十年來收藏東南亞史地珍貴圖書三萬冊,住處自號「萬卷樓」。1980年,許雲樵貧病交迫,準備賣書,籌錢治病。北京大學、一批日本華商打算購買,但許雲樵不希望這些書離自己太遠。

吉隆坡馬華公會有意購買,準備放置到大馬華人文化協會內,雙方議價15萬元,幾乎成交之際,新加坡《新國家午報》社論認為不應外流。新加坡森都發展私人有限公司董事經理許木榮挺身而出,撥出地點作為藏書地點,聘請全職管理員,保留「東南亞研究所」名稱,收藏室內設辦公室給許雲樵作研究使用。

後話

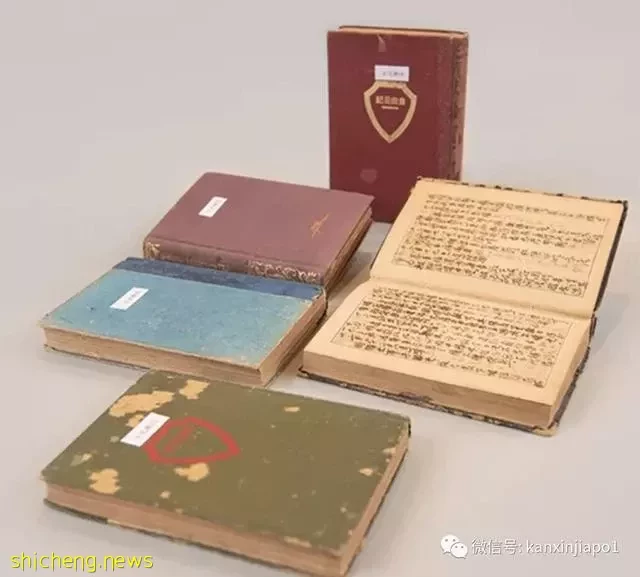

1987年,許木榮面對業務困境,這批藏書一度落戶新加坡宗鄉會館聯合總會,2015年,捐給新加坡國家圖書館,包括3000多冊藏書,1800多冊期刊、134套手稿、五本日記、16份地圖、五本特別珍藏書籍、540多張照片、80多張明信片、五袋書信,另外有手抄本、油印本、拍印書鈔與文件、幻燈片、研究資料和排版文稿等。

qw12.jpg(711.36 KB, 下載次數: 0)

1 分鐘前 上傳

這些文獻後來整理成為新加坡國家圖書館的「許雲樵館藏」,當中最珍貴的包括清版《武備志》中的一本鄭和航海圖,以及許雲樵實地考察姑蘇後所出版的《姑胥》,還有許雲樵日記冊。

1981年11月17日上午10 10時,貧病交迫的許雲樵病逝。