徐君濂回憶:「達夫先生偶有餘閒,也到報社同人組織的小俱樂部『白燕社』聊天、喝咖啡、打小牌」;「三四十年代在比較保守的南洋社會,俱樂部如過江之鯽,商界中任組織的占絕大多數,大者百餘人,小者十數人,實際上是男子專到的消閒場所。喝酒、打牌、叫條子,三位一體,也有人皆俱樂部談生意經的。」53 雖然一般俱樂部不允許家庭婦女跨入,但白燕社對王映霞網開一面。郁達夫每次去,王映霞必然陪同, 直到1939年春天香港《大風》雜誌發表郁達夫的《毀家詩紀》為止。54

圖10 羅敏申路80號(星洲日報舊址)

圖11 老巴剎

圖12 俊源街

1944年,郁達夫收到胡邁來詩, 有所感而和詩,其中有一句云:「歡聯白社居千日,淚灑新亭酒一杯。」詩中的白社即指白燕社。 由於當時郁達夫在白燕社和一般僑領附上吃喝玩樂,許多左翼人物相當不滿,當時在《星洲日報》作外勤記者的石蘊真說,「過了不久,我對他的行為卻有些迷糊不解,我發現他經常去赴一些附庸風雅的資本家的宴會。飲酒賦詩,但是我認為是有些肉麻的。後來我又知道他經常去『白燕社』玩。這白燕社,是報館經理等上層人物去打牌玩樂的地方,自然也有些幫閒的人去湊熱鬧,在我的眼裡,它是個荒唐的地方,」「他的思想大概有時有些糊裡糊塗」;55 後來,「事實使我逐漸了解,郁先生和一些人到『白燕社』去是迫於環境是去應付的」。56 郁飛也頗為不解,回憶說:「父親在新加坡的交遊也同過去一樣廣闊。他周旋在華僑資產階級頭面人物(也稱僑領)之間。我常想,他們除了慕名,還能了解他什麼呢。」57

江夏堂和敬廬學塾

芽籠35巷16號的江夏堂是黃琮(Huang Mun Se,字曼士,1890-1963)的居所。徐悲鴻當年在法國留學窮困潦倒之際, 碰到了黃曼士的哥哥黃琬(字孟圭),黃孟圭愛惜徐悲鴻的才華, 就介紹徐去新加坡找他的弟弟、時任南洋菸草公司新加坡分行經理的黃曼士幫忙。徐悲鴻於是到了新加坡, 經黃曼士介紹,給當地僑領陳嘉庚、陳延謙、李俊承等作畫, 聲譽鵲起,收入頗豐, 結下了和黃氏兄弟以及新加坡的不解之緣。黃曼士與哥哥黃孟圭待徐悲鴻如自己的兄弟,年紀都略大於徐悲鴻,所以徐悲鴻稱他們為「大哥」「二哥」。徐悲鴻在新加坡長期下榻於江夏堂,郁達夫也多次前去江夏堂拜訪黃曼士以及徐悲鴻。圖13和14 為江夏堂,目前是新加坡黃氏總會所在地。2017年5月9日筆者探訪時,看守的老太太告知,江夏堂即將拆毀重建為八層樓的現代化建築。如此,則郁達夫、徐悲鴻的南洋遺址又被毀掉一處。

黃孟圭(1885-1965)出身於福建南安望族,和僑領陳嘉庚先生相交甚深。1919年8月,陳嘉庚籌辦廈門大學,黃孟圭與全國教育界名流蔡元培、黃炎培等十人並列為籌備員。1922年,在陳嘉庚和黃奕住資助下,黃孟圭赴美入哥倫比亞大學修讀教育學碩士。1925年,黃孟圭獲教育學碩士,回國前到歐洲考察教育。在巴黎黃孟奎拜訪中國駐巴黎總領事趙頌南先生,經趙介紹認識當時已在巴黎留學六年的徐悲鴻先生。黃徐兩人在街邊咖啡座一聊就是四個小時,從此結下終生不渝的友誼。1926年,黃出任福建省教育廳長;1939年避日禍到新加坡。

圖13 江夏堂外景

圖14 江夏堂大廳

黃孟奎與徐悲鴻、郁達夫都是舊交,因而黃氏兄弟和郁達夫往來頗多,少不了唱和。1940年6月24日, 郁達夫發表贈給黃孟圭的詩,題曰:「孟圭黃先生,曾長閩省教育廳,足跡幾遍全球,近息影星洲,設帳授徒,學濂溪之課士,因用先生《課徒感作》原韻,賦贈長句。」58 詩云:

博學能文似茂先,八閩詩壘此中堅。

人傳江夏黃童德,我頌潁川太守賢。

老去河汾終日講,南來風雅一身肩。

三台合有飛升兆,鸛雀銜鱣影正翩。59

設帳授徒指的是黃孟圭主持敬廬學塾。敬廬學塾位於Newton 附近,由林謀盛、胡少炎等發起創辦。601941年3月15日,郁達夫發表祝賀詩,題為《孟奎先生營敬廬學塾於紐頓郊外詩以奉賀》,詩云:

槐市門庭號敬廬,三千儀禮滿床書。

旁人錯比揚雄宅,異代應教庾信居。

巨鹿從游遺恨少,華陽奔命捷音虛。

何年重返閩江棹,一路春風到石渠。61

第二天,郁達夫出席敬廬學塾創辦典禮;3月18日, 他又發表敬廬楹聯「四面園林無限好,一樓風月不勝情」。62 可惜時局變化,這所學校存在的時間並不長,敬廬不復存在。1942年日寇南侵,黃孟奎也逃離新加坡,抗戰勝利後重返新加坡,不久因病赴澳就醫。

愚趣園和神農大藥房

韓槐准老先生 (1891-1970)是海南文昌人, 是宋慶齡的同族,年輕時南下南洋賣苦力。他好學成癖,天分出眾,學習研究製藥、陶瓷、考古以及植物園藝,均有成就。許雲樵在《追悼韓槐准先生》一文評價說:「南洋有數不清的百萬富翁,都是赤手空拳發跡起來的,但從一個略識之無的膠工,一躍而成為博學多聞的考古學家,古往今來,在東南亞千餘萬華人中,惟韓先生一人而已。」63 1936年,韓槐准把積攢的700多元錢,在郊外的湯申路買了兩英畝半的山坡,種植了400多株紅毛丹,並且親手嫁接改良,而後又建了幾件小屋, 陳列他搜集的古董圖書,自名為愚趣園。韓槐轉誠摯熱情,愚趣園很快成為當地學人交流的勝地,往來無白丁,如張禮千、郁達夫、關楚璞、姚楠、張匡人、徐悲鴻、劉海粟、吳子深、許雲樵、衛聚賢、以及歐人蘇利文(Dr. M. Sullivan)、推棣(W.F. Tweedie)、柯凌士(Colings )等。

郁達夫與黃孟圭、韓槐准、徐悲鴻等經常在韓槐準的愚趣園聚會;郁達夫曾贈韓槐准一聯「其愚不可及,斯趣有作為」,真是一幅人物情景合一的妙對。64 韓槐準的愚趣園在當時的郊外,所以郁達夫1939年秋天有詩題記:「槐准先生深居郊外,有裴真學風,悲鴻畫雞以申賀,囑達夫題之,時己卯秋也。」65

紅冠白羽曳經綸,文質彬彬此一身。

雲外有聲天破曉,蒼筤深處臥斐真。66

1940年6月16日,郁達夫又有詩題記:「槐准先生於暇日邀孟奎先生及報社同人游愚趣園,時紅毛丹正熟,主人囑書楹貼,先得首聯,歸後綴成全篇」。67 據姚楠回憶,當時他也在場。68 詩云:

賣藥廬中始識韓,轉從市隱憶長安。

不辭客路三千里,來啖紅毛五月丹。

身似蘇髯羈嶺表,心隨謝翱哭嚴灘。

新亭大有河山感,莫作尋常宴會看。69

1962年韓槐准回國,他將在南洋所搜集的古代文物,全部帶回中國捐贈博物院,出任北京故宮博物院顧問,其愚趣園已經不復存在。

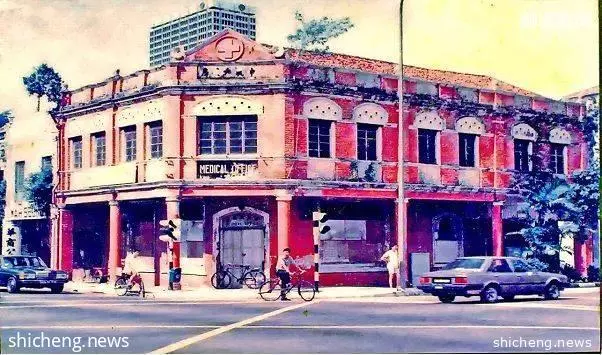

郁達夫詩中的「賣藥廬中始識韓」,指的就是韓槐准和符致逢合股的 神農大藥房 (Singapore Medical Office)。70 神農大藥房位於「勿拉士巴剎路,三十年代算是星洲規模較大的西藥房」(圖15),71 市區重建前在在馬里士他路(Blastier Road)奧迪安大廈對角頭,72 也無從尋訪了。

圖15 神農大藥房所在街道73

虎豹別墅

虎豹別墅是客家富商、《星洲日報》老闆胡文虎為其母親祝壽所建,位於巴西班讓的小山丘上。 別墅面臨南部海岸,俯瞰九曲十三灣的山坡小道,是當時有名的豪宅和風景線。胡文虎邀請郁達夫撰聯。曾撰對聯一副, 「爽氣自西來,放眼得十三灣煙景;中原勞北望,從頭溯九萬里鵬程」,74 橫批「挹翠」。(圖16 郁達夫聯1)郁達夫上聯西眺寫景,下聯北望抒情,愛國之心,躍然紙上。胡文虎當時實力雄厚,隱然已和德高望重的僑界領袖陳嘉庚相提並論和抗衡非常引人注目。

劉延陵回憶說,名為「挹翠」的拱形石牌坊,兩旁共有長短不齊的四支石柱,胡文虎請郁達夫撰寫兩副對聯,「達夫先生稍一構思,便寫成了」。75 較短的一幅是:天半朱霞,雲中白鶴;山間明月,海上清風。較長的一幅如前所引。

郁達夫當然和虎豹別墅並不陌生。1941年5月17日, 郁達夫在虎豹別墅參加中國駐新總領事高凌百歡迎中國軍事代表團的聯誼會。76 又,1939年12月23日, 郁達夫在《星洲日報》「繁星」發表虎豹別墅楹貼,中柱聯為:山靜白雲閒,輝耀一樓話萼;瀾澄蒼()曉,望迷萬頃煙波。77 (圖17 虎豹別墅對聯2) 偏柱聯:()學()風承上蔡;山居樹石()平泉。78

另外,別墅中另有一座不題名的石牌坊,兩旁各有一支石柱,郁達夫為它而題的對聯是:萬水匯歸,環海銀濤收眼底;金樽共賞,前山翠黛展峨嵋。79 (圖18 虎豹別墅對聯3)

圖16 虎豹別墅郁達夫聯1

圖17 虎豹別墅郁達夫聯2

圖18 虎豹別墅郁達夫聯3

期頤園

期頤園是新加坡名醫胡載坤的住宅。胡載坤(1896-1984)是胡文虎的叔父、新加坡前財政部長鬍賜道的父親。上世紀30年代初,胡載坤醫生置下這座占地達6英畝的園林式住宅,將之命名為期頤園,「百歲曰期頤」,寓意寄望老父親胡化山能享百年天壽。劉海粟1940年至41年期間他來新舉辦籌賑畫展,畫展結束後受胡載坤醫生之邀住進胡家大宅——期頤園。他和郁達夫、徐君濂、劉抗、黃葆芳等經常在期頤園見面。黃葆芳回憶:「每逢劉老師畫興濃時,揮毫潑墨,郁先生總是靜靜第在旁觀看,一面構思他題畫的詩句。當時劉畫郁題的作品不算少,可惜星洲淪陷,收存者害怕惹禍,可能很多都毀滅了。」80 郁達夫為劉海粟的多幅作品題詩,很多就是在期頤園裡完成。比如 1941年4月16日17日郁達夫連續發表了兩首題詩。

其一《題劉大師畫祝融峰水墨中堂》:

七十二峰最上層,望衡九面競崚嶒。

年來宗炳垂垂老,臥看風雷筆底凝。

其二《題劉大師及徐君濂、劉抗、黃葆芳合作歲寒三友圖,圖中有大石》:

松竹梅花各耐寒,心堅如石此盟磐。

首陽薇蕨鐘山菽,不信人間一飽難。81

期頤園早就不存。 1980年代劉海粟再訪新加坡時,也只能在現代化公寓的大門口留影感慨。期頤園其具體地理位置是在烏節路ION後面的巴德申山(Paterson Hill)2號,現為The Marq公寓 (圖19)。

圖19 期頤園舊址 (The Marq)

怡和軒、晉江會館

成立於1895年的怡和軒俱樂部(圖18),是星馬華僑富商的俱樂部、新加坡華人社團中的百年老字號。其位置處在牛車水和中峇魯之間。與另一家百年老字號、成立於1906年的新加坡中華總商會一樣,怡和軒俱樂部在新加坡華人社會的發展過程中,具有非常重要的歷史價值與地位。

1941年12月8日, 日軍轟炸新加坡。星洲華人華僑立刻掀起了抗敵自衛的高潮。文化界同人成立了「星洲華僑文化界戰時工作團」,郁達夫任團長,同時兼任青年戰工幹部訓練班大隊長,胡愈之任副團長。82 接著,華僑各界成立了「新加坡抗敵動員總會」,陳嘉庚任主席,郁達夫任執行委員。「郁達夫先生既擔任團長,又兼任『青年戰工幹部訓練班』的大隊長。他晚上編報,白天干團的工作,廢寢忘食,在敵人的大轟炸中,冒著生命危險,從這個區到那個區」布置工作,「實實在在地干,熱情洋溢地負起領導責任來」。83 有一次, 他頭部為流彈彈片擦傷,裹著繃帶,沒什麼要緊, 「但很想休息」。84 達夫先生的辛勤和負責,令人讀後心酸不已。

在新加坡淪陷之前,大家常聚在怡和軒討論(圖20)。怡和軒隔壁就是晉江會館(圖21),是當年抗敵總會所在地,不久文化界戰時工作團也搬來這裡辦公。1942年初郁達夫作為抗敵總會的負責人之一, 就常常在晉江會館值班。

1942年2月4日,潘受曾親自送郁達夫、胡愈之、王任叔等人渡海等人乘船離開新加坡奔赴印尼躲避。郁達夫被害,1947年潘受和諸位老友夜坐怡和軒,討論起郁達夫有詩《怡和軒與諸友夜坐追話郁達夫之死》,云:

嚴警烏啼寇壓城,當時共此議宵征。

陸遊家國於詩見,杜牧江湖載酒行。

耿耿三年支萬忍,遲遲一死換千生。

招魂何處收殘骨,徒博虞初說部名。85

圖20 怡和軒

圖21 晉江會館

「當時共此議宵征」指的就是日寇占領前的陳嘉庚和郁達夫潘受等在怡和軒聚會討論對策。對於此詩,潘受有詳細說明:「一九四二年二月,達夫自新加坡圍城出走,其小電船原為洪永安備以供余與永安兩家眷屬用者,約定五日黎明開往鄰近之蘇門答臘小島。余告知達夫及李鐵民皆欲同行。先一夕乃同下榻怡和軒待發。達夫所攜小行筪,衣物數事而外,有白蘭地一瓶,牛肉乾十餘塊,詩韻一部,曰舟中可唱和也。相與大笑,酒、三人立盡之。達夫又言胡愈老等數人尚無以為計,余念與永安兩家別購得西行船票,行期為六日。因商得永安同意,將小電船坐位,盡讓與之,遂分途。達夫既至蘇門答臘,化名趙廉。嗣為日寇所得,命充通譯。三年間,全活甚眾。寇降,懼平日罪行,多不能逃其耳目;又早知其人即郁達夫,乃密害之以滅口,竟無有知其死所者。」86