新加坡交通部長易華仁涉貪案出現新進展。

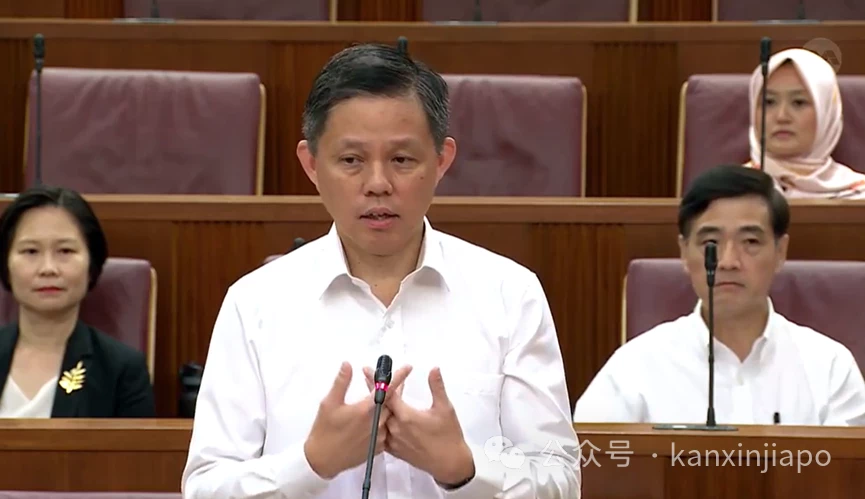

日前,反對黨議員潘群勤在國會提出關於易華仁案進展的提問。周二(1月9日),主管公共服務的部長陳振聲在國會以書面方式,代總理做出答覆。

陳振聲說,「貪污調查局已完成了全面、深入的調查工作,目前總檢察署正在評估此案,因此,在現階段不宜做出任何評論」。

目前,關於此案的細節,比如易華仁被調查的起因、他的保釋金等,都尚未披露。

面對媒體關於此案細節的詢問,貪污調查局答覆是:「此階段不宜評論。」

(1月9日,陳振聲在國會發言。圖源:網絡)

陳振聲補充說,「我知道此案涉及重大公共利益。我再次做出保證,此案將依法處理。」

僅僅一天之前,1月8日,本地媒體報道,國家發展部長李智陞透露,「易華仁事件的發展令人非常擔憂」(原文為「very worrying development」)。

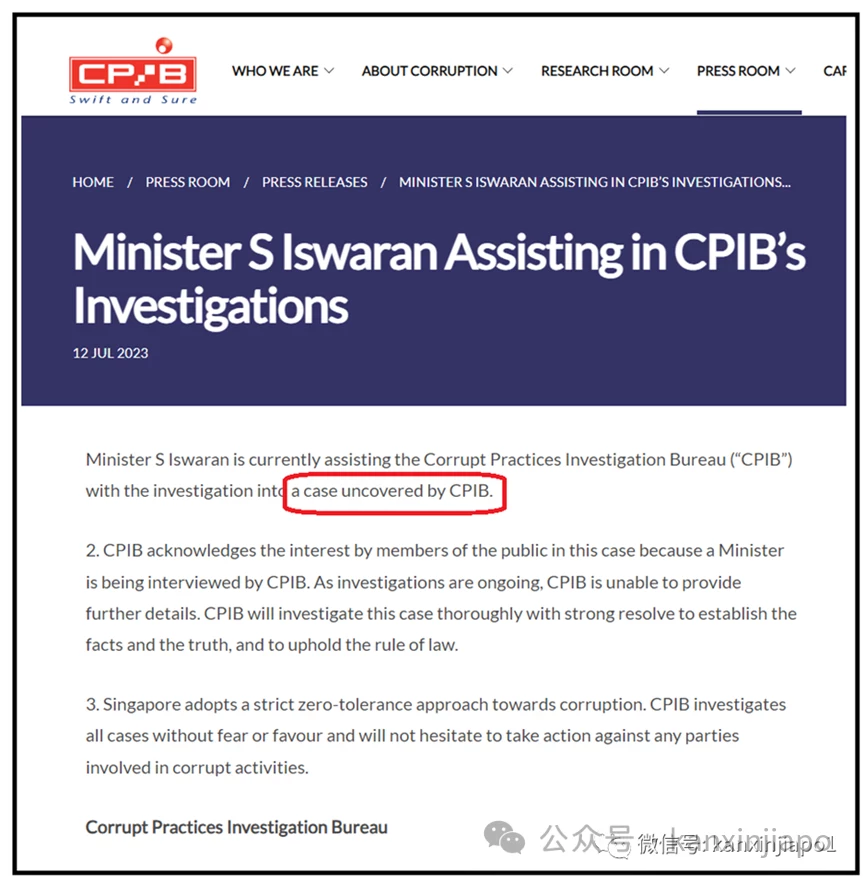

我們來看看這半年發生了什麼事。去年7月12日,貪污調查局發出文告,指交通部長易華仁正在協助調查。

兩天後,7月14日,貪污調查局進一步透露,易華仁於11日已被捕,目前保釋在外。同日,77歲酒店業大亨王明星也被捕。

(左:易華仁,右:王明星。圖源:易華仁臉書)

之後,總理李顯龍透露,他接到貪污調查局的報告時,同意該局對易華仁立案。在調查期間,易華仁必須休缺席假,不得離開新加坡,不得進入任何政府辦公場所,也不得接觸任何政府資源。在休假期間,月薪降至8500新元,但國會議員的年補貼19萬2000新元不動。

並,李顯龍說,在調查有結果之前,他已指示易華仁暫停職務,由交通部高級政務部長徐芳達代理交通部長一職。

關於此案,不少讀者問:

一、為何總理是「同意」立案,而非「批准」立案?

二、此案到現在已經半年了,為何遲遲未告上法庭?

三、為何主管部長和貪污調查局都說「此階段不宜評論」?

四、如果告上法庭,會怎麼樣?

五、如果不告上法庭,會怎麼樣?

我們來一一解答,並回顧此案至今的各個環節。

「同意」而非「批准」立案

2023年7月12日,貪污調查局發出文告。文告說,該局「發現一起案件」,交通部長易華仁部長正在協助調查。

貪污調查局文告的第一句話就提到「該局發現的一起案件」。什麼意思?我的理解是,此案並不是公眾舉報,即便是公眾舉報,也不是舉報易華仁。

因此,我的判斷是,貪污調查局在某個機緣下,發現了一起疑似貪污案件,展開初步調查之後,順藤摸瓜,發現有些情節涉及易華仁。

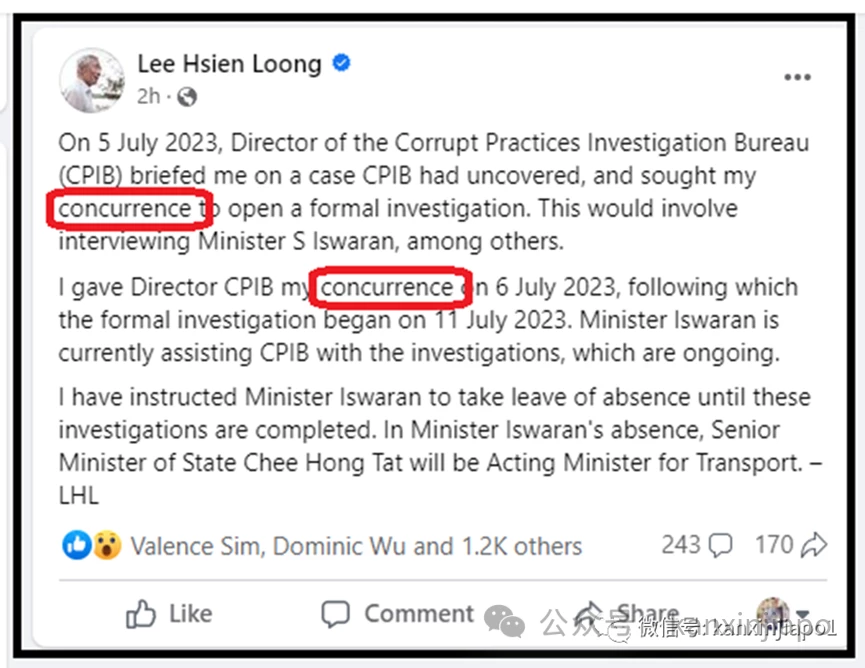

總理李顯龍隨即在臉書上發帖說,他「同意」貪污調查局對易華仁等人展開正式調查。

大家注意了,為什麼不是「批准」(approval)而是「同意」(concurrence)?

在新加坡的英文公文語境中,「concurrence」(同意)與「approval」(批准)大不相同。如果貪污調查局局長是尋求李顯龍的批准,那麼,李顯龍不批,這事就沒有「然後」了。

但是,局長尋求的並不是李顯龍的「批准」,而是李顯龍的「同意」。這就意味著,如果李顯龍不同意,貪污調查局局長仍有下一步可走。

下一步是什麼?

如果總理不同意立案調查,貪污調查局局長可以直接向民選總統請示,請求立案。

這是憲法賦予貪污調查局局長的權力。在制度上,貪污調查局不歸屬任何政府部門,而直接向總理負責。但是,為了保障制度的健全,如果總理阻礙正當調查,貪污調查局局長可以越過總理,直接找總統。

因此,在易華仁案中,貪污調查局局長找李顯龍不是要他批准立案,而是尋求他的同意。你同意最好,不同意的話我就找總統。如果真找了總統,此事才暴露出來,那麼總理就很被動了。

為何遲遲未告上法庭

在貪污調查局立案之後,就由調查官來進行取證、調查。按陳振聲的說法,易華仁案的調查已經結束,而且這是「全面、深入」的調查。

在調查結束之後,通常擺在調查官面前的是三條路:撤案、予以警告、控上法庭。

簡單說,調查發現沒有犯案,就撤案;如果有犯案嫌疑,但警方掌握的證據不足,就予以警告;如果警方對掌握的證據有信心,就會交給總檢察署,讓總檢察署進行評估是否控上法庭。

看到這裡,大家想必已經相當清楚,警方的職責在於調查取證,檢方的職責在於從司法的專業角度,對警方提交的證據做出評估,看看證據鏈是否完整、證據是否在庭審中能立得住腳。

檢方還要考慮一個最根本的因素——提控嫌疑人是否符合公共利益。這時,檢方必須考慮的因素很多,包括犯案情節、犯案次數、嫌犯年齡、背景和犯罪記錄、嫌犯是否有悔意、是否有足夠證人證據等等。

易華仁案目前就是在這個階段——貪污調查局已將證據移交總檢察署,現在就由總檢察署來判斷證據鏈是否完整、證據是否在庭審中立得住腳。如果這些都沒問題,那麼檢方就會提控。

至於是否涉及公共利益,當然不在話下,陳振聲已經說得很清楚——此案涉及重大公共利益。

如果檢方決定提控,就由貪污調查局告知嫌疑人控狀是什麼、何時上法庭。

所以,接下來我們要關注的是,總檢察署是提控還是不提控。

為何「此階段不宜評論」

不少讀者發現,無論是部長在國會上答覆反對黨議員,或是貪污調查局答覆媒體詢問,都說「此階段不宜評論」。

為什麼?

這是因為進入司法程序之後,每個人都有接受公平審訊的權利,不應受到外界影響。唯一能評判是非對錯的,是法庭。

如果在上法庭之前,各種細節都暴露出來,甚至傳出各種流言,那麼,就有可能幹擾甚至影響法庭。

因此,在新加坡,任何人、任何事,只要進入司法程序,那麼,有關的調查結果只能在庭審時公開,在庭審之前是不會公開的。

如果在庭審之前,任何人對涉案情節等細節做出任何透露甚至猜測,如果情節嚴重的話,就涉嫌藐視法庭。如果「藐視法庭」罪名成立,可被判坐牢不超過三年、罰款不超過10萬新元。

如果提控,會怎麼樣

如果總檢察署決定提控,那麼,下一步就是等著上庭。

被控時,「嫌疑人」就成為「被告」了。在庭上,被告可以選擇認罪或不認罪。

後續來了!對新加坡護士警員爆粗口女子身份曝光,今早上法庭面控,認罪、道歉

如果選擇認罪,通常法官會從輕判刑。如果選擇不認罪,那麼,就得進行一系列的庭審,費時費錢。有些複雜的案子甚至可以拖好幾年。

在庭審時,雙方要提供證據,交叉盤問證人。

最後,由法官根據證據來評判控辯雙方誰更有理有據。疑罪從無,如果法官認為檢方未能排除所有合理懷疑,被告就判無罪;如果檢方已排除所有合理懷疑,被告就判有罪。

如果判有罪,下一步就是量刑。檢方、被告都會進行辯論。之後,法官依法決定刑罰。

如果不提控,會怎麼樣

如果總檢察署決定不提控,那麼,在司法層面上說,此案告一段落。

那麼,易華仁是不是就可以回去繼續當部長了?

你說呢?

李顯龍:最好的制度也防不勝防

2023年8月2日,新加坡總理李顯龍在國會說,人民行動黨一直以來致力維持清廉政治。廉潔的政府和良好的治理體系,對新加坡的民Z制度至關重要。因此,新加坡制定嚴格的法律制度,以遏制違規行為。

他說,在價值觀或是個人操守方面,部長和議員的個人行為也必須符合社會規範。

李顯龍說,在新加坡很少發生政治領袖貪污的事件,但並非沒有先例,因為最好的制度也會防不勝防,最近發生的幾件事(包括議長、議員涉及婚外情被撤職)就體現了這一點,但他說,但也反映了新加坡決心維護廉政的原則,以及堅決反貪的立場。

李顯龍說,新加坡確信要繼續維持廉潔的政治體系,要讓人民繼續信任人民行動黨政府,就必須做到透明,必須不隱瞞事實,公開處理問題。

因此,如果任何人涉嫌貪污或違法的行為時,包括部長或議員,絕不姑息,一定會查個水落石出。如果調查結果證實當事人並沒有不妥當的行為,所做的事也不存在利益衝突,事情就會了結,還他一個清白;但如果調查發現當事人犯錯,政府就會依法採取嚴厲的行動。

鄭章遠服藥自殺

新加坡上一次出現一把手部長被立案調查,是1986年「鄭章遠案」,距離今天已經快40年了。

1986年11月,國家發展部長鄭章遠被貪污調查局調查,涉嫌在1981年和1982年各收取50萬新元賄款。在調查過程中,鄭章遠否認這些指控。

所謂「國家發展部長」,職責與中國的建設部部長接近。

在被控上法庭之前,12月14日鄭章遠服藥自殺,給當時的總理李光耀一封遺書:

「過去兩個星期,我感到非常沮喪。對於發生這次的不幸事件,我應該負全部責任。作為一個堂堂正正的東方紳士,我應該為自己所犯的錯誤接受最嚴厲的懲罰——你的忠實的鄭章遠」

從鄭章遠案以來,新加坡再也沒有出現過一把手部長被貪污調查局正式立案調查的。可以說,易華仁案讓新加坡多年來辛苦塑造的正直廉潔的形象蒙受打擊。

新加坡小國寡民,對外靠外商投資,創造就業機會,就需要外商對政府正直廉潔的信心;對內則是靠人民的信任,否則無法建立政府和人民之間牢固的社會契約,國家也就無法穩健向前發展。

貪腐正是腐蝕信心的最大蛀蟲。因此,反腐一直是新加坡長期不懈的目標。