為了刺激新加坡的旅遊業,政府就推出「重新探索新加坡」消費券。

為了應對生活費上漲,惠及本地鄰里商家和小販,政府推出了消費稅補助券(GST Voucher)。

為了鼓勵國人多運動,政府就派發ActiveSG積分充值。

這次,為了鼓勵更多新加坡人參與和支持本地藝術與文化活動,政府首次推出新加坡文化通行證(SG Culture Pass)。

既滿足了國人的物質層面,也滿足了精神層面,可謂操碎了心。

新加坡文化通行證的推出回應了國人對文化活動的訴求。

不少人認為,作為一個發達的第一世界國家,新加坡的人民在文化素養方面仍有提升空間。與此同時,一些國人也抱怨新加坡的文化活動價格較高,並非每個人都能負擔得起。

政府在今年的財政預算案宣布,政府將在未來三年投入3億元開展文化通行證計劃,讓更多新加坡人接觸本地藝術和文化遺產,旨在建立一個強大的本地觀眾群基礎,以支持並體現我國對本土藝術與文化的信心。

所有年滿18歲的國人將獲得總值100元的新加坡文化通行證,可用于欣賞戲劇表演、展覽、文化導覽,甚至是可親身體驗的工作坊等藝術與文化活動,這項計劃稍後階段會延伸至購買本地文學書籍。

文化通行證將在今年9月發放,使用期限是2028年底。

距離文化通行證發放還有半年,大家對如何使用它已經有了不少討論,在一些人看來換成購物券或現金更為實際。

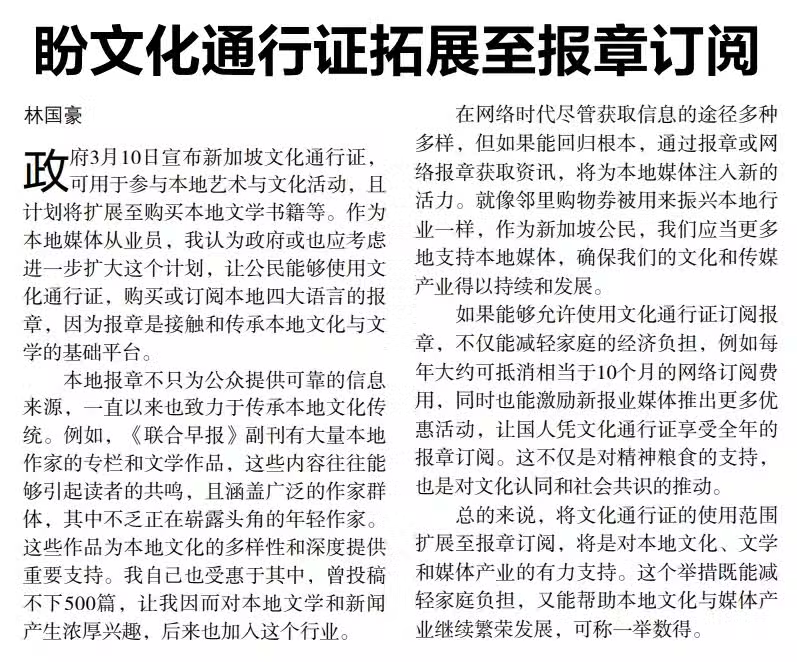

也有媒體工作者建議政府擴大這個計劃,讓公民能夠使用文化通行證,購買或訂閱本地四大語言的報章,因為報章是接觸和傳承本地文化與文學的基礎平台。

(刊登在3月13日的《聯合早報》言論版)

紅螞蟻認為也應該給予18歲以上的公民和永久居民發放文化通行證,畢竟藝術和文化的薰陶應從年輕時開始。

應該讓老人家把文化通行證轉換成消費稅補助券嗎?

《海峽時報》讀者Cheng Shoong Hock日前在該報的言論版上表達了自己的看法。他建議政府允許70歲及以上的老人將文化通行證轉換為消費稅補助券。

他的理由是,許多老年人可能由於行動不便,無法參加文化活動。這與「重新探索新加坡」消費券類似,老年人中的兌換率並不高。由於行動上的限制,他們更需要的是可以用於日常必需品的現金,而非文化通行證。

這位讀者的觀點雖然有一定道理,但紅螞蟻認為,若不是臥床無法出行的,實際上很多行動不便的年長者仍可以藉助輪椅等工具外出,欣賞戲劇表演、參觀展覽、參加文化導覽或工作坊等藝術與文化活動。

這樣的活動不僅可以讓他們享受藝術帶來的精神升華,更是家庭聚會的一個好機會,大家可以一起創造美好回憶。

而且,正因行動不便,他們更需要接觸一些不同於日常單調生活的事物,藝術的滋養可以帶來精神上的愉悅和提升。

事實上,不少長者當時使用了「重新探索新加坡」消費券去參加以方言為主的特色導覽活動,重遊了濱海灣花園等景點,還到新加坡河遊船河等,玩得不亦樂乎。

此外,單純以年齡來界定「行動不便」已不再適應現代社會的情況。

許多70歲以上的年長者生活依然非常活躍。紅螞蟻就曾採訪過70多歲依然能打水球的阿嫲,83歲阿嫲還能出國追星看演唱會。紅螞蟻的家公家婆也常常出國旅行,70歲還能前往中國的西藏和新疆,體力比一些年輕人還要好。

然而,若藝術和文化組織希望吸引行動不便的群體參與,他們需要認真考慮如何確保這些人能夠安全便捷地出行並參與活動。

要幫藝術從業者,為何不直接資助?

湘靈音樂社常年在天福宮舉辦的傳統南音表演。(聯合早報)

從3月10日起,藝術和文化遺產領域裡的註冊組織、集體項目和自僱人士可以向文社青部申請加入新加坡文化通行證計劃。他們的節目必須由新加坡公民或永久居民參與構思、創作、製作和展示,節目也必須通過新加坡文化通行證授權的合作夥伴售票。

南洋藝術學院(NAFA)戲劇學院副院長傅正龍以藝術行業從業者身份,日前向《海峽時報》投信表達了自己的看法。

傅正龍肯定文化通行證是一個積極的舉措,不過認為應優先資助藝術從業者。

他說,與其讓消費者決定參與哪些文化活動,不如將文化通行證計劃的資金直接用於資助藝術從業者。許多藝術家和製作公司面臨高昂的租金壓力,直接資助可以有效緩解他們的財務困境。

資助藝術從業者不僅能夠降低製作成本,還能進一步降低票價,使藝術活動更加可負擔,進而鼓勵更多觀眾參與,並為藝術行業的可持續發展提供保障。

他舉例說,新加坡文化通行證提供的100元額度,如果每張票價為50元,可能限制一個人只能體驗兩次活動。相比之下,資助製作公司和場地租賃費用,能夠將票價降至15元,這樣不僅使藝術活動更具可及性,還能激勵更多人參與和探索文化活動。

更具可及性的票價能夠吸引更多首次參與的觀眾,逐步擴大藝術消費群體。

他還認為,由於新加坡文化通行證僅限新加坡公民使用,將資金轉向支持戲劇從業者和製作公司,不僅能讓本地居民受益,也能使遊客從中受惠,從而讓他們也能享受和體驗新加坡的藝術氛圍。

為藝術團體提供財政支持,還能促進更多本地和國際藝術團體的合作,培養更豐富、多元的藝術景觀。一個繁榮的藝術生態系統,不僅有利於創作者,也有利於觀眾,確保藝術行業的長期可持續發展。

(刊登在3月21日《海峽時報》的言論版)

事實上,市面上有許多免費或價格較低的文化活動,但不少國人並不會主動參與,也從未親身體驗過。有了文化通行證的推動,可以激勵他們走進藝術世界,主動參與這些活動。

紅螞蟻猜測,政府不直接資助藝術團體,或許是想避免他們過度依賴政府補貼,同時希望給予國人更多自發性,讓他們可以主動和自由選擇自己喜歡參與的文化活動。

當局早前已解釋,文化通行證的目的在於儘可能吸引人們參加現場活動,因此積分不能直接捐贈給藝術慈善機構,也不能轉讓給他人。

如今政府已邁出了良好的第一步,接下來如何讓公眾變成「回頭客」持續參與支持本地表演文化事業,應該是各個藝術團體的責任。

同時,也希望藝術從業者能夠保持良心,不因文化通行證的推出而只顧著從中謀取利益。

政策制定者著眼於如何平衡整體利益,尋求雙贏的解決方案;而作為市民的我們,關注的則是自身的需求。因此,雖然雙方的關注點有所不同,但最終的目標是希望無論是藝術從業者還是廣大市民都能從中受益。