1872年5月18日,王有海、九河與滄周分別捐獻500元,集資購買面積約221英畝多的土地,位於今武吉知馬謙福路一帶,習稱「姓王山」,王氏宗人稱之為「太原山」。這三位原籍福建省同安縣白礁(今漳州龍海角美鎮白礁村)的同宗叔侄,被視為王氏慈善(開閩公司)的獻山人,其中王有海與九河為南來第二代海峽華人,滄周(Chong Chew,字登瀛,1835-1888)是三人中唯一出生於原籍的華僑。

在為本地開閩王氏編撰的系列紀念刊中,王秀南對滄周略有介紹:「年少南來新加坡,未受正式教育,憑其刻苦耐勞與聰明才智,投身商場,漸露頭角。創設『德昌號』,發展船務,與小呂宋貿易。經營土產。勤儉樸實,業務蒸蒸日上。」但在王滄周的逝世日期及安葬之地的記錄上有誤。

2006年王滄周玄孫女Chwee Im主持出版題為《從白礁而來:王滄周家譜》(The Journey from White Rock:The Ong Chong Chew Family Tree),本文簡稱《王滄周家譜》。在這本以英文撰寫的288頁家譜中,除了由Chwee Im主筆撰寫的文稿,其他後裔亦寫下對於祖輩的回憶,為王滄周家族留下珍貴的圖文記錄,也為華僑華人史研究提供詳實的案例。

本文通過收集整理有關王滄周及其子孫的新聞報道,比對《王滄周家譜》的記錄以及吳安全發現的墓葬信息,梳理王滄周家族南來第一、二代的生平經歷,探討華僑華人的家族傳承,與祖籍地及宗鄉團體之間關係的轉變。

同安白礁華僑王滄周

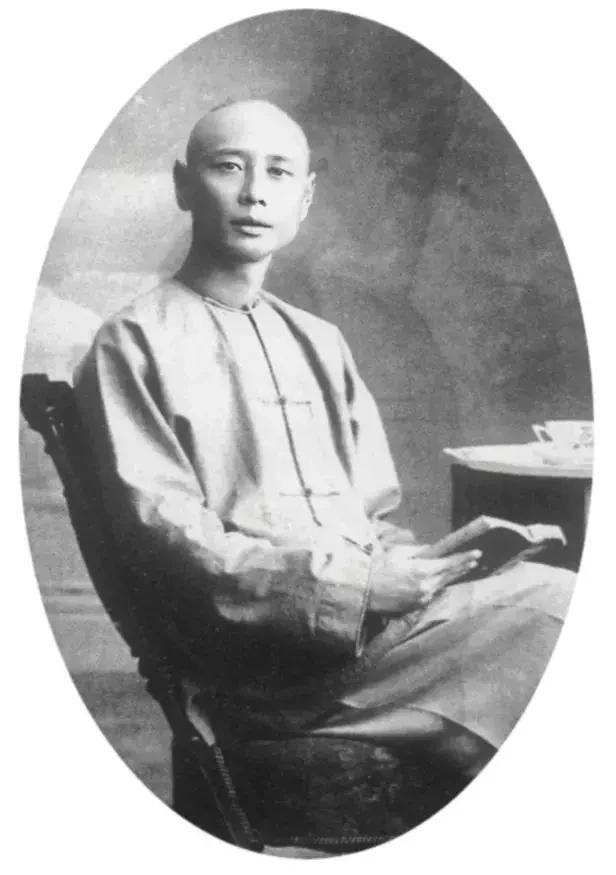

▲王滄周繪像(圖源:《王氏立姓開族百世譜》)

根據白礁王氏族譜,滄周排行為17世,其下南洋的時間未知,相信是在成年之後,當時南洋已有同宗鄉親,例如王有海之父坤殿等。與許多同安先輩一樣,王滄周發跡於駁船業,後創辦德昌號(Teck Cheang),主要從事航運與木材生意。據其後裔回憶,德昌號設在如切河畔,今森林大廈與如切中心之間的位置。王秀南則記錄德昌號經營往來小呂宋(菲律賓)船務。早期新聞報道顯示,王滄周曾代表絲絲街與克羅士街的業主向市政廳提出改善區域內市政設施的請求,為女皇金禧慶典基金捐款等。

王滄周於1888年6月5日在絲絲街39號宅邸去世,未葬於太原山,而是長眠於1879年他購置的直落布蘭雅產業,這片家族園地有23英畝多。王滄周生前累積可觀的財富並留下遺囑,1888年11月6日新加坡高等法院確認遺囑執行人為其在新加坡的二房妻子陳新娘(Tan Sin Neo)和次子王祈順(Ong Kee Soon,1867-1925),一年後公告其遺產價值為23萬970.38元,推測是不動產的估價。

王祈順留下一份1888年9月18日頒發的前往菲律賓、中國、日本等地的護照。作為海峽華人英籍民,他曾持此護照返回白礁祖籍地執行父親遺囑,並留下一份遺囑執行狀況的詳細記錄,顯示王滄周的家庭關係與遺產分配。

王滄周去世時元配黃氏(Wee Tiam Neo)、三子祈振(養子)與四子祈安(養子)、以及他的姐妹Choh Neo均在中國。王祈順通過律師支付黃氏應得遺產400元,交付三弟和四弟各自應得的遺產200元,未能尋獲並支付姑姑應得遺產200元。此外,他亦記錄在中國的兩位弟弟共同居住於祖籍地的產業,該產業在30年內不能出租或抵押。

王滄周在新加坡的長子錦照(又寫作錦昭,Kim Cheow)獲得遺產1萬元並繼承德昌號。其妻陳氏(Tan Tay Neo)應得遺產1000元,其子Ong San Tee(王滄周當時唯一的孫子)應得遺產1萬元。不幸的是9個月大的男嬰在其祖父過世後6天早夭,未能繼承該筆遺產。次子祈順獲得遺產3萬元,其他所有不動產以及經營木材生意的王滄周公司。其妻Seow Pin Neo應得遺產1000元。

因為王滄周遺囑未能完全得以執行,錦照將遺產執行人控上法庭,於1896年7月30日依法確認其應得遺產及相應利息。兩年後,其妻陳氏亦通過法律手段確認應得遺產。推測王祈順寫下詳細的遺囑執行記錄,是在訴訟期間應法庭要求所提呈的。

星洲海峽華人王祈順

▲王祈順像(圖源:《王滄周家譜》)

王滄周將在新加坡的二房陳氏列為遺產執行人之一,遺囑每年支付其360元的生活費,以及最高3千元的喪葬費。《王滄周家譜》提及,因無法償還每月貸款,絲絲街39號宅邸與廈門街91號店屋於1891年為新加坡保險公司所沒收。陳氏與祈順母子失和,陳氏搬到里峇峇利宅邸,1911年9月17日在那裡去世。王祈順及其家人則居住在廈門街90號。

王滄周將次子祈順列為遺囑執行人,而非長子錦照。《王滄周家譜》稱錦照繼承德昌號,經營駁船業相當成功,生活優渥,熱衷體育運動,以打網球和踢足球而聞名,1885年參與創辦海峽華人俱樂部,1909年去世。早期新聞報道顯示王錦照曾出席名流聚會並發表演講等。

王祈順與妻子蕭氏育有兩子兩女,長子守謙(Siew Kiam,1889-1975)、長女Seok Tin、次子守讓(Siew Jiang,1897-1971)、幼女惜珠(Seok Choo)。《王滄周家譜》提及王祈順夫人來自爪哇,生性剛烈,是慈禧太后般威嚴的族長。王祈順英俊瀟洒頗有女人緣,導致夫妻關係破裂,臨終前想要見妻子最後一面亦被拒絕。

王祈順繼承主營鋸木與木材貿易的王滄周公司,1899年5月1日與兩位合伙人成立德春公司(Teck Choon&Co.),地址在勞明達街57號。王祈順有著活躍的社交生活,作為海峽華人代表出席在中華總商會舉行的會議,為愛德華二世慶典基金、威爾斯王子戰爭紓困基金等捐款。

王祈順的兩個兒子都接受良好的英文教育。長子守謙在英華學校完成初級教育,1903年10月進入萊佛士書院,1904年底通過7號班所有科目考試,於1905年7月11日獲得證書。1909年7月13日,年滿20歲的守謙加入德春公司成為合伙人。次年,王祈順將名下的不動產代理權授予他。在社交方面,王守謙參加多個社團組織,為一些籌款活動捐款。

王守讓比大哥守謙小8歲,亦進入萊佛士書院學習,成績優秀,1911年獲得胡萊特獎學金(Hullett Scholarship),畢業後加入德春公司,後與他人合夥成立公司Chop Teck Hoe經營土產貿易等。王守讓的社交活動亦很活躍,是一些機構的核心成員。

值得關注的是,1919年王祈順曾與王三傑、王文達,代表閩籍王氏出庭解決政府徵用太原山部分土地賠償事宜,草擬慈善信託章程,1923年12月28日獲得批准,1924年4月2日正式成立王氏慈善(開閩公司)委任三位信託人管理產業。當時王祈順仍在世,但他及兩子都未能成為信託人,其他兩位獻山人——王有海之子長順、九河之孫瑞洲成為兩位世襲關係的信託人,王金錬則是第三位信託人。

家族不動產業與墓葬

《王滄周家譜》展示了部分家族留存的法律文書,包括土地契約,為了解王滄周與祈順父子的商業活動提供寶貴信息。王滄周於1864年6月23日購買位於大巴窯的一塊土地,顯示而立之年的他已累積相當財富。1870年代王滄周的收入相當豐厚,除了1872年捐獻500元給閩籍王氏購置太原山,他於1874年5月6日購置廈門街產業,1876年購買武吉士的土地,1885年2月25日購買海南街七間店屋。

王祈順繼承了父親購置的這些不動產,也通過公開拍賣購置相當數量的不動產:包括1905年1月購置橋北路583號;1912年購置基里尼路30號B;1913年購買仰光路一塊空地;1916年購置碩莪街6號等。王祈順父子及德春公司名下的產業,還包括加東安珀路15號、Sea Avenue 46A、安順路73號和74號等。

在王祈順購置的產業中,最負盛名的是位於史各士路(Scotts Road)的約克屋(York House),即今遠東廣場所在地。根據《王滄周家譜》記錄,約克屋始建於1884年,後多次易手,1918年12月王祈順以4萬元的價格買下。除了日據時期為日本人占用外,約克屋是王祈順後裔共居超過25年的宅邸。1950年11月10日王祈順夫人在此去世,享年85歲,安葬於太原山。推測在她去世後,子孫將這一產業出售,後改為約克酒店(York Hotel)。

王滄周家族直落布蘭雅園地曾有四座墳墓,1925年政府強制收購該產業,1932年計劃遷墳,守謙守讓兩兄弟通過律師向政府提出抗議終止遷墳。1953年4月7日,這四座墓中的三座遷到太原山,一座遷到林厝港。2016年9月17日,探墓人吳安全在太原山與武吉布朗墳場交接處發現三處白礁王姓墓葬,墓主分別是王登瀛(即滄周)、王錦照、陳錦鍗(錦照妻子)。這三座墓就是從直落布蘭雅遷葬的,另一座遷到林厝港的墓主推測為王滄周夫人陳氏。

▲遷葬於太原山的王滄周墓(圖源:吳安全)

▲遷葬於太原山的王錦照墓(圖源:吳安全)

▲遷葬於太原山的陳錦鍗墓(圖源:吳安全)

王祈順於1925年3月11日在約克屋去世,享年58歲,安葬於太原山。其墓地規模相當大,墓構件均為雕刻精美的石雕,彰顯家族的社會地位與富裕程度。這座墓受到羅尼大道開闢的影響而遷葬,殘留墓構件現存於天猛公藝術基金會草坪。1951年王祈順夫人去世後,安葬在其夫墓的前方,墓地有相當規模,但較為簡樸。

▲現存於天猛公藝術基金會的王祈順墓碑

結 語

早期南來的華人往往因忙於謀生,且多以原鄉傳承為重,鮮少留下家族譜系的記錄。《王滄周家譜》的出版,展現十九世紀中期南來華人家族的傳承、他們在本地與原鄉建立的家族關係、家族產業的購置與墓葬等,有助於理解華商家族與華族社團之間的關係。

由同安白礁南來的王滄周有著兩頭親:在原籍的元配領養兒子,致富後興建宅邸供妻兒使用;在本地另建家庭助其事業發展,養育兒子接受教育,成年後參與並繼承家族生意。商業上的成功使得他們參與宗鄉團體活動,通過捐輸以提升社會地位而成為聞人。王滄周次子祈順維持與閩籍王氏宗親團體的聯繫,但孫輩漸漸脫離宗鄉網絡,活躍於以英文為主的海峽華人社群。

2004年11月初,王受謙的孫子Chin Leong前往廈門找到祖籍地白礁,令正在編寫家譜的後裔倍感鼓舞。他們在書中表達對於高祖王滄周的感恩:「我們向您致敬,因為您的敢於夢想,敢於與眾不同,您的無所畏懼,我們才能在這裡。」《王滄周家譜》出版後,後裔在武吉巴督街王氏慈善(開閩公司)骨灰翁安置所,為王滄周及兩位夫人設置紀念龕位,重新建立起與宗親機構的聯繫。

▲王氏慈善(開閩公司)里王滄周及兩位夫人的紀念龕位

(作者為ON-LABO創辦人兼主持人、本刊編委)

(本文首發於《源》169期,文章版權歸新加坡宗鄉會館聯合總會《源》雜誌所有,未經授權請勿轉載使用,歡迎朋友圈分享。欲閱讀更多《源》雜誌文章,請掃描以下二維碼,註冊成為《源》雜誌會員,即可閱讀更多精彩文章。為感謝讀者支持,即日起只要註冊帳號,便可享有一年的免費電子版雜誌訂閱。)