果中之王榴槤是南洋特產,自19世紀以來其華文詞形因音譯而有多個版本——「榴連」「流連」「流璃」「留連」「榴槤」,直到二戰後英殖民地政府提倡本土化,加上本地華文報章和教科書多採用「榴槤」,詞形方才固定下來。千禧年後,因中國編輯出版的《現代漢語詞典》收錄榴槤、榴槤,而引起主副詞條之辯。作者梳理歷史發展,並從構詞理論加以分析不同版本異同,為「榴槤」正名。

榴槤與三保公

小時候,每當聽到大人提到榴槤,說它是「三保公的大便」。為什麼會有這種像是戲謔的傳說流傳下來,當年大家也說不出一番大道理。總之,榴槤和「三保公大便」的聯結,自此就留存在我的記憶中。

「榴槤是三保公的大便」,為什麼會成為南洋華人的集體記憶?

明朝時期七下西洋的鄭和,在南洋被華人尊稱為「三保公」,並當作神明來崇拜。「三保公」「大便」和「榴槤」三者被南洋華人相提並論,把絕然不同的三種意象融合在一起,充滿象徵色彩。它們之間到底有什麼關係?又有哪些不為人知的隱喻?

鄭和被神格化為「三保公」,是流寓南洋的華人對他在海外「宣德化,柔遠人,揚國威」,深懷感戴之心,因此把依戀母國之情,依託在他這個神明身上,成為他們精神回歸原鄉的物化象徵。榴槤這異鄉奇果,被視為南洋的「果中之王」,代表本土的意義不言而喻。榴槤強烈的特殊氣味,常被初來乍到的人排斥。但它和「留連」諧音,大家把能不能接受它,當作是否能長住本地的試金石。

深究起來,「榴槤是三保公的大便」這個說法,會在南洋華社廣泛流傳,難免摻雜文化的隔閡,異地生活的不適和唐番意識的作祟等因素。除此之外,當中也隱含對異鄉不敬的嘲弄。這也反映出初來乍到的華族先民,面對南洋這片陌生土地,存在緊張的關係和焦慮。

榴槤這熱帶奇果,因其形狀、氣味和味道與眾不同,形成它在南洋水果至尊的地位。讓遠離家鄉,流寓異地的南洋華人,自然而然地以它為首選,表達他們與南洋關係的多重象徵。

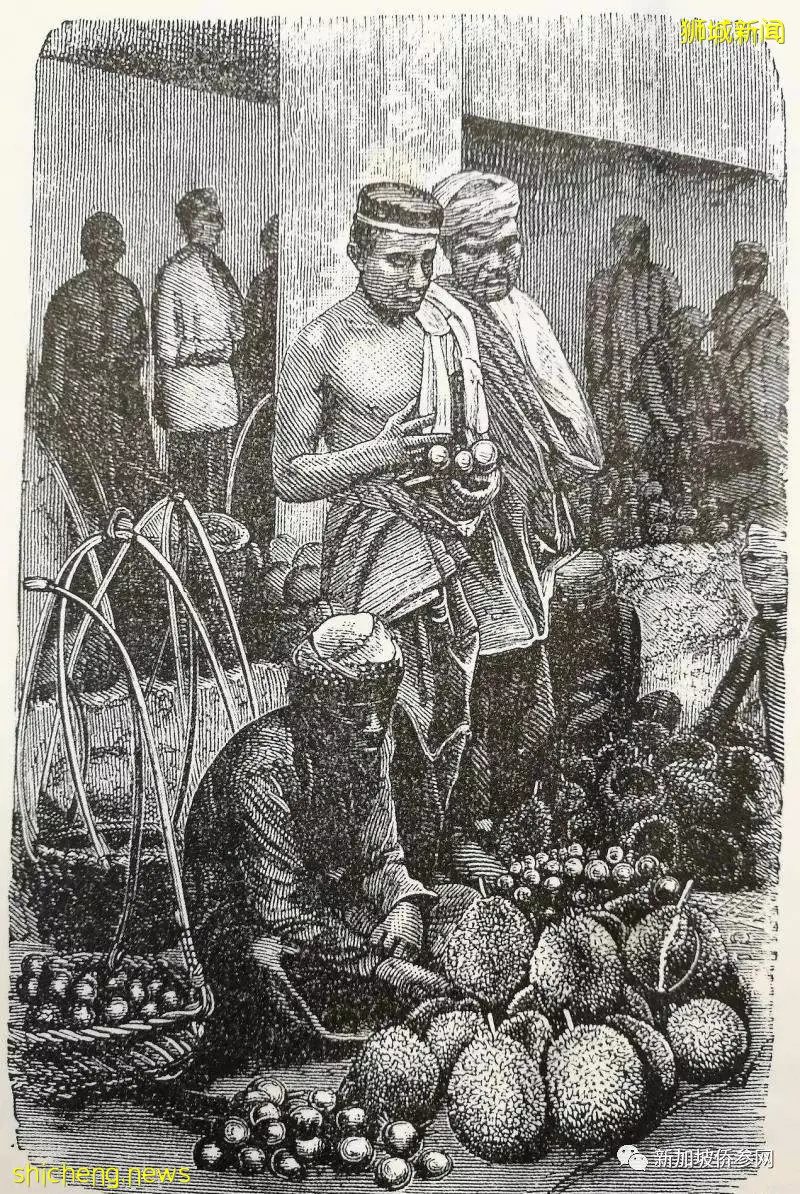

榴槤這個南洋異果,首次載入中國史籍,是在明朝永樂年間問世的《瀛涯勝覽》,作者恰恰是隨鄭和出使南洋的通事馬歡。他在書中這麼描述榴槤:「有一等臭果,番名賭爾焉。如中國水雞頭樣,長七八寸,皮生尖刺,熟則五六瓣裂開,若臭牛肉之臭。內有栗子大酥白肉十四五塊,甚甜美可吃。」

馬歡不愧是通事,不但對於這異鄉奇果的特徵,有精確的描述,轉譯「番名」的對音,也奇准無比。所謂「番名」即馬來語「durian」,意思是「刺果」。「賭爾焉」是榴槤首次出現在文獻上的華語名稱。

福建龍溪人王大海,1783年泛海至爪哇,僑居長達十年。歸國後,1791年寫了《海島逸志》六卷,在《花果類》里稱榴槤為「流連」,看來他極不喜歡榴槤,形容它「其香濃濁不堪……華人不敢食者,見之且掩鼻而過焉」。

廣東人謝清高(1765-1821),1782年隨船隊出海,遍訪南洋,行程遠達歐洲。1792年歸國,口述出洋所見所聞,由同鄉楊炳南執筆成《海錄》一書。書中也提到榴槤:「凡無來由所居地有果二種:一名流連子,形似菠羅蜜而多刺,肉極香酣。」

用「流連」或「流連子」來指稱榴槤,南方方言口語色彩極濃,相信王、謝二人是得之於流寓南洋的華人。

早期中國文人墨客寫榴槤

1819年新加坡開埠後,南來短居或途經新加坡的中國文人墨客,不絕於途。他們筆下不會錯過對榴槤這異果的描寫,擇其著者,有李鍾珏、左秉隆、郭嵩燾、張德彝、黃遵憲等。這些作者初來乍到,初遇榴槤,驚鴻一瞥,筆下的稱呼,自然五花八門,讓人眼花繚亂。

李鍾珏(1853-1927),1887年到新加坡探訪譜兄左秉隆,在新加坡住了兩個月,回國

後寫了《新加坡風土記》。他是這麼說榴槤:「叻地樹木繁盛,尤多椰林,其次檳榔、榴連、菩提等樹最多。」

左秉隆(1850-1924),1881至1891年被清廷派駐新加坡當領事,著有《勤勉堂詩鈔》,其中收錄《流連》古詩一首:「南有喬木,實大耳圓。殼如蝟縮,玉粒珠編。初聞欲嘔,食久彌鮮。不亦宜乎,名曰流連。」

郭嵩燾(1818-1891),1876年被清廷派駐英國為大使,出使途中經過新加坡。在他的《倫敦與巴黎日記》記錄他在胡亞基府上吃榴槤的體驗:「胡氏園水果多奇品,所食三種,曰山竹……,曰洋荔支……,曰流璃(西人謂之多里安,味甘而氣臭如腐乳)。」

張德彝(1847-1918),1876年隨郭嵩燾出使英國,途經新加坡。回國後,以日記隨筆的方式寫了《隨使英俄記》,書中這樣描繪榴槤:「又有罐果者,大如菜瓜,外有楞,色淡黃,皮如鱷魚,厚盈寸,內分三格,每格肉四五塊,白色,聞之如蔥蒜,食之如蜜糖。」

黃遵憲(1848-1905),1891年出任清廷駐新加坡總領事,1902年出版《人境廬詩草》,在《新加坡雜詩十二首·其九》中就如此歌詠榴槤:「絕好留連地,留連味細嘗。側生饒荔子,偕老祝檳榔。紅熟桃花飯,黃封椰酒漿。都縵都典盡,三日口留香。」

五位作者以不同視角來觀察榴槤,給它的稱呼各異,分別是「榴連」「流連」「流璃」「罐果」和「留連」。顯然這個時期的榴槤,還沒有形成固定的華語詞語,只是停留在民間口語詞的階段。這些作者通過華人口述,聽聲記音,自然各有不同:李鍾珏到底是優貢出身,一出手就兼顧音、形、義,創造了最接近後來成為固定詞的「榴連」;左秉隆和黃遵憲都是詩人,把榴槤當作南洋記憶的審美對象來描述,自然取表達「流連」意象的「流連」和「留連」;郭嵩燾和張德彝兩人是學者,以樸實無華的寫實手法來記錄榴槤的印象。郭嵩燾借用發音相近的「琉璃」一詞,改為「流璃」,顯得較古雅;張德彝則另闢蹊徑,不用音譯,據其外觀形貌,稱它為「罐果」。

榴槤到底是南洋的物產,身居中國的華人沒見過也不熟悉。那些因緣際會初遇榴槤的中國文人墨客,筆下對榴槤的各式各樣的稱呼,並不會因此成為漢語使用的詞彙。

20世紀初 榴槤詞形未固定

榴槤在中國改革開放前,始終是以區域華語的身份,在南洋流行。

榴槤一詞作為南洋的區域華語,我們只能從南洋華人實際應用的語料,梳理出它的歷史發展脈絡,從中做出符合學理和應用習慣的選擇。

首先,我們可以查到的書證是道光戊戌年(1838年)4月出版的《東西洋考每月統記傳》,用「流連」來表達榴槤。可見這個時候,榴槤詞語的使用,還是延續南洋華人行之有年,以方言口音來記音。

1881年《叻報》在新加坡創辦,出現在報上榴槤的詞語,較常以「榴連」的字樣出現。這個時期採用的「榴連」,選用偏旁從木的「榴」字,顯然有意識到榴槤屬喬本植物,因此取「榴」字以表其義。這個詞形的出現,以華語構詞法的角度來說,比單純記音的「流連」或「留連」是一大進步。同個時期,榴槤間或也以「留連」的詞形出現在《叻報》上。

進入20世紀初,新加坡出現多家華文日報,榴槤詞語在各報的使用無一定之規,呈現一種隨意性,造成榴槤一詞出現多種詞形。除上述的「榴連」和「留連」外,尚有「流蓮」或「榴槤」。如「流蓮接武荔支香」(《天南日報》1902.12.16),「日啖榴槤齒留香」(《總匯新報》1922.12.25)。這個時期的報章,出現「榴槤」這個詞形,以「草」字頭的「蓮」,搭配木字旁的「榴」,不是自覺地認識到為構詞的偏旁趨同做出的選擇,而是作者不經意採用同音字的結果。

1920年代,新加坡兩大華文日報《南洋商報》和《星洲日報》相繼創刊,是我們考察新加坡華社日常用語不可或缺的媒體。縱觀1920年代到二戰前的兩大報,一開始就對榴槤一詞的使用具有共識,經常採用「榴槤」,「榴連」只是偶爾出現,其他詞形幾乎沒見到。

新加坡在19世紀末20世紀初,出現辦報興學的初潮,許多文人開始南來,民智大開。文人主持報務,有意識地針對報章的本地用詞加以干預、改造,使之較為規範。「榴槤」一詞在報章的普遍採用,已經把音義相結合的思考加入。

除了考察報章用語,另外針對教科書用語的考察,也是我們尋找語言事實,更具體地去了解語言使用的歷史脈絡。

二戰以前,新加坡華校使用的教科書,都是從中國進口,主要由商務印書館和中華書局編輯出版,內容充滿中國色彩,理所當然地沒出現有關榴槤的課文。二戰之後,新加坡殖民地政府教育部門提出「十年教育計劃」,建議改編華校的教科書,規定內容必須「去中國化」,適量增加本地色彩。1947年之後,一些標榜「馬來亞聯合邦、新加坡教育部審定」的教科書紛紛出爐。

小學課本開始用「榴槤」

雖然如此標榜,這些本地華校的教科書,主要還是在中國編輯出版,本地化的內容在各種教科書中都有不同程度的體現。以1947年商務出版的《復興國語教科書》為例,在小學初級第二冊有一篇課文,開始採用「榴槤」一詞,這是「榴槤」這個詞語出現的首次書證。

清末民初,中國興起「國語運動」,語文改革和文學革命是兩大要旨。語文改革成為文化發展的主要趨勢,語文改革從理論的提出到發展成為實際成果,就是「國語統一」。國語統一,語音和用詞的規範是一大要求。出版業者把它納入教育實踐上的教科書編纂,對擴大其影響,發揮了極大的作用。作為中國兩大主要教科書出版機構的商務和中華,集中了許多優秀的語文專家和教科書的編輯人才。他們為新馬編輯語文課本時,自覺地採取規範化手段來處理一些南洋的詞彙,使之更契合「國語」的構詞要素。這些教科書,特別是《國語》課本中遣詞造句的細緻變化,值得我們關注和好好研究。

其實,「榴槤」一詞在漢語屬於連綿詞,中國學者王雲路對連綿語的特點有精闢的說明:「漢語雙音詞有偏旁類化的特色,在連綿詞中,這一傾向更加明顯。所以連綿詞除了音節上有雙聲或疊韻等關係外,在字形上也往往有偏旁相同的特點,也就是逐步規範化。」(見王雲路著《中古漢語詞彙史》)

我們知道,作為名詞性的連綿詞,通常是用來指稱事物,特別是記音的外來詞,也就是所謂的音譯詞,比如「葡萄」「檳榔」「玻璃」等即是。「榴槤」一詞在新馬教科書上的改造,就是有意識地遵循漢語構詞的這一特點。

從此之後,新加坡採用的教科書,一致使用「榴槤」一詞。比如1948年南洋書局出版《國語》初小第七冊,課文中第29課《一隻榴槤》就是很好的例子。

1949年新中國成立,新加坡殖民地當局限制中國出版物的進口,從中國進口教科書的業務終告中斷。1951年《方吳報告書》出籠,頒布了強調「馬來亞化」的課程編纂標準。新加坡經營華校教科書的五家書商,即世界、上海、南洋、商務和中華,紛紛進軍華文教科書出版業。縱觀這五家出版的華文教科書,在提到「榴槤」的課文中,似乎觀點一致,繼續採用「榴槤」一詞。這個傳統,從自治邦到獨立之後,在新加坡華文教科書里一直延續下來,始終沒有改變。

今天,「榴槤一詞很早就是新加坡的規範用語」這個一廂情願的印象,可能由此而來。事實是否如此?如果我們相信語言事實是首要,然後才會有事實形成的觀點和結論,那麼就讓真實可靠的語料來說話。

我們上面已經依據《南洋》《星洲》兩大報章,對榴槤的用語情況作了說明。現在依舊借重這兩大報章,酌量增加一些本地雜誌的實例,繼續我們的考察。為方便說明問題,我們把考察的時間幅度鎖定在二戰之後到1970年代末。