兩代「阿兵哥」親述不同經歷 制服飲食哪個年代較酷?

【國民服役55周年】兩代「阿兵哥」的服役經歷有什麼不同?

今年是國民服役55周年,《8視界新聞網》就邀請了兩位屬於不同年代的 「阿兵哥」 ,分享他們的服役經歷。 今天的主角是在上世紀70年代當兵的周經鎮和現在正在服兵役的洪傑春。

兩個罐頭,餅乾和檸檬汽水是上世紀70年代當兵時的戰地口糧。66歲的周經鎮看到現代「阿兵哥」的口糧包括兩個主食和一個甜品後,說比以前「豐盛」,大讚「真的很好吃!」

我國今年慶祝國民服役55周年,走過了半個世紀,兩代「阿兵哥」服役時的經歷有何不同?國民服役多年下來又有了怎麼樣的改變?

《8視界新聞網》就請來兩個不同時代的「阿兵哥」分享他們的當兵經歷,進一步了解他們上世紀70年代和現在的軍人在訓練、制服、飲食方面的不同之處。

66歲的周經鎮一級准尉1975年入伍,屬於我國早期的「阿兵哥」。他當了六年的正規軍人,在之後的16年里履行了戰備軍人職務,接著還在戰備軍人志願留役計劃(ROVERS)下繼續服役三年,並當了七年的武裝部隊志願兵,幾乎把一半的人生都奉獻給武裝部隊。

周經鎮在退役時是一名工兵的營上士長。作為早期的工兵,他告訴記者,以前很多事情都必須「自己來」,沒有所謂的機械化。

「我們多數是用手的,我們搭鐵橋,那些鋼桁拱橋是真正的鐵,所以很重,有些重達800公斤,需要十個人扛。」

早期工兵多數時候需要親自動手搭建橋樑。(圖:受訪者提供)

另一名受訪的是21歲的洪傑春是一名全職國民服役人員,他目前是一名門橋工兵。當被問及現在的工兵訓練和以前有何不同時,他笑說:「現在沒有以前那麼累,因為現在我們用科技蓋橋過河。」

他透露,現在的工兵訓練時會使用能夠上山下水的M3G舟橋車,將幾輛連成一座「橋」,協助其他軍車過河。如果不是在蓋橋的話,M3G舟橋車則會用來載送其他的軍車,因此也被戲稱為陸軍水上「德士司機」。

周經鎮說,在他的時代,如果軍銜是中士及以上,必須當兵長達兩年半,而進兵後的兩個月是無法與父母聯絡的,就算要打電話回家報平安,也不像現在「人手一機」,方便聯絡,而是必須排隊打公共電話。

「電話只能用一毛錢打三分鐘,如果你打你的家人沒有聽,你不可以一直打,後面的人等的不耐煩。沒有人聽,你的機會就沒有了。」

周經鎮名牌上的顏色標記。(圖:李溢薈)

「福建兵」時代 制服名牌用顏色做標記

1970年代,新加坡華人主要的共同語言是方言,其中福建話是最常用的方言,也成了當時所有「阿兵哥」的主要語言,因此有了「福建兵」這一說法。

為了讓軍官一眼便知道每一位軍人所擅長的語言,當時的制服也在名牌上加了顏色標記。

「青色就是說你會講英語,橙色就是你可以講華語。藍色就是你可以講馬來語,黃色就是可以講淡米爾語。」

50多年後,隨著英語成為了我國的第一語言,兵營里也不再有所謂的 「福建兵」,軍人們主要以英語和母語溝通。

老兵將制服浸在漿糊 燙出線條感

周經鎮也透露,以前軍營食堂最好賣的就是漿糊和蠟燭,分別用來將制服燙得筆直,以及把皮鞋擦得光亮。

「我們的衣服就是下了漿糊、曬乾,再下漿糊再曬乾,下了兩三次再來燙。所以那個衣服當時人家講,我們的衣服放著可以站起來不是假的,是真的可以站的。那個線還要看得清清楚楚,一條站起來的。」

由於制服的布料穿起來很熱,加上下過漿糊很多遍,周經鎮直言道:「(穿起來)當然很不舒服啦。」

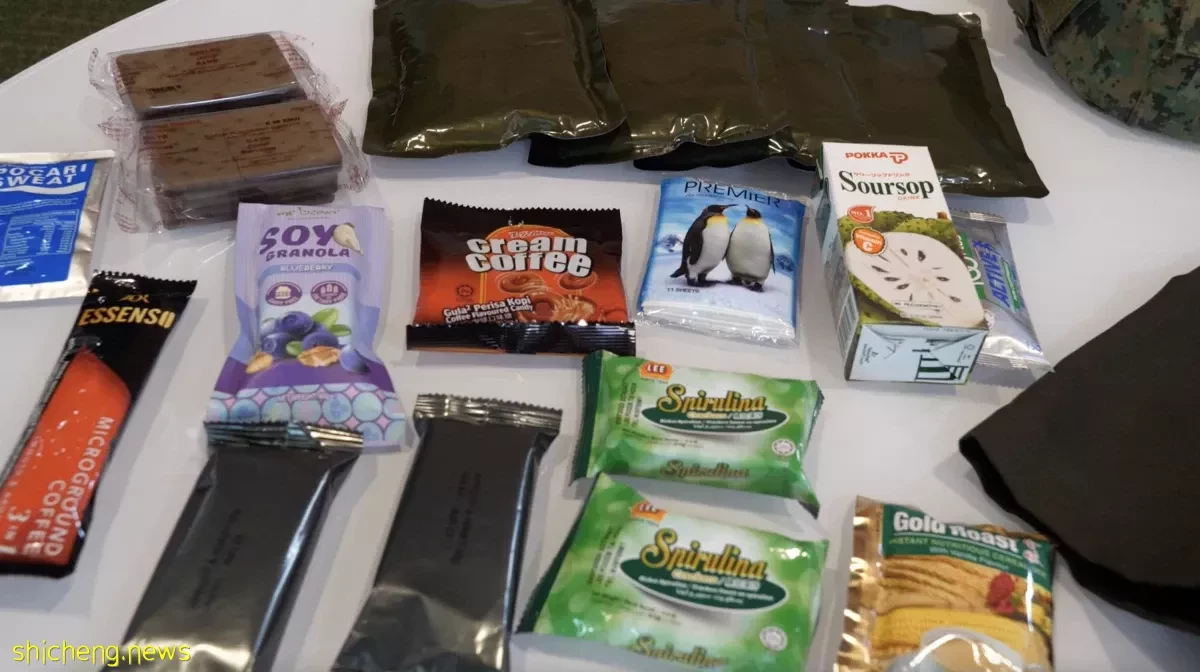

現在的戰地口糧和配件包。(圖:李溢薈)

至於飲食方面,周經鎮透露,以前吃的都是由軍人烹煮的。這批軍人在完成新兵訓練後,就去掌勺學習烹飪,主要的職務是負責準備伙食,就連去野外訓練時,也是由他們在荒郊野嶺烹煮食物。

當時的戰地口糧也不如現在來得「豐盛」,只有一罐沙丁魚罐頭、黃豆罐頭,以及果醬、餅乾和一包檸檬汽水。

洪傑春表示,與當時相比,現在的戰地口糧有所「升級」,除了會有兩個主食以外,還有一個甜品。野外訓練時還會分發放配件包,裡頭應有盡有,包括紙巾等必需品。

洪傑春與同僚。(圖:受訪者提供)

在兵營里學習與人溝通

目前,洪傑春僅剩幾個月就將完成全職服役。他告訴記者,在這一年多的時間裡,他最大的收穫就是學會如何與他人溝通。

「因為你進兵後,真的會遇到很多不同的人,所以真的要學著怎麼跟這些人相處,一起把任務和訓練好好做完。」

回看過去當兵的日子,周經鎮則認為,當時訓練時曾負責的策劃一系列行動,所學習到的技巧也成為了他最大的收穫,出社會後還學以致用。

當被問及以前的軍人同現在的軍人最大的不同之處時,他坦言,現在的軍人比較聰慧,且精通科技,難以將兩代人相提並論。

儘管如此,他透露,兩代軍人雖然很不同,但共同的目標就是保護國家,保護家人。