「他們製造出什麼行銷世界的產品了嗎?沒有!」

文丨華商韜略 安小曼

你對新加坡的印象是什麼?

乾淨的花園城市?亞太地區的金融中心?全球最繁忙的貨運海港?

別再被它這些光鮮的外表騙了,它真正厲害的是製造業!

1965年8月9日,新加坡被驅逐出馬來西亞聯邦,宣布獨立,李光耀在記者會上流下淚水。

當時,幾乎沒有人相信,這個貧窮的小島可以生存下去。它自然資源匱乏,人口主要由文化歷史與種族都大不相同的新移民構成,一個多世紀以來,一直被殖民、占領和侵略……

如今,這個領土面積剛過700平方公里、人口數量不足580萬的彈丸之地,以高收入、無外債、持續正盈餘的姿態,穩坐全世界最穩定、發達的經濟體之一。

是什麼讓新加坡的經濟實現飛躍?

除了眾所周知的金融服務、旅遊業,很多人不知道的是,製造業更是新加坡經濟的重要引擎。

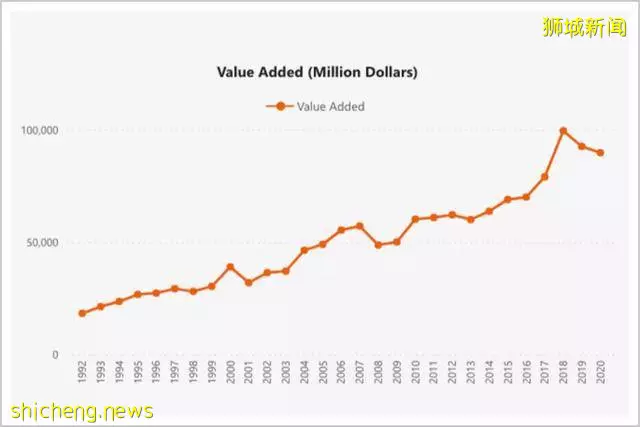

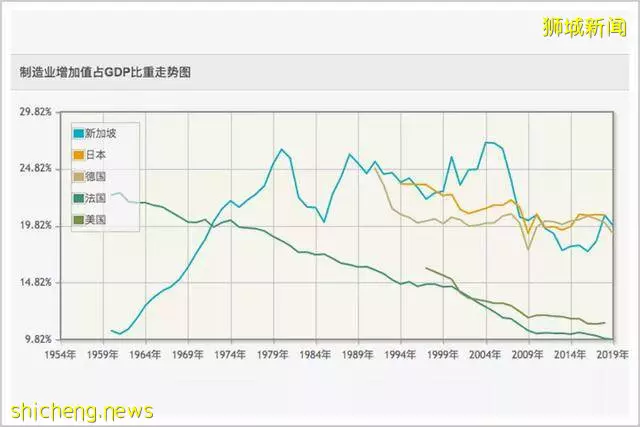

從20世紀70年代開始,新加坡製造業增加值一直在穩步上升,其GDP占比幾乎從未低於20%,高時甚至超過25%。

數據來源:A Singapore Government Agency Website(Principal Manufacturing Statistics)

科技製造強國日本、德國,其製造業增加值占GDP比重平均維持在20%左右。其他已開發國家,美國、法國僅為10%左右,英國2019年只有8.59%。

彭博創新指數顯示,2020年,新加坡製造業產值比2019年增加了7.3%,製造能力排名全球第三;2021年,新加坡再上升一位,位居世界第二,僅次於韓國。

製造業為45萬新加坡人提供了就業機會,占整體勞動力的12%。

當「製造業」和「勞動力」聯繫起來,你腦海中首先浮現的畫面是什麼?

工廠的紡織女工?服裝、鞋子的血汗工廠?還是玩具和廉價電子產品?在如今的新加坡,以上都不是。

新加坡的製造能力之強,體現在精密工程、航空航天、生物醫學、電子以及化工等領域。

新加坡生產了全球大約60%的微陣列、35%的熱循環儀和質譜儀,占據了全球10%的製冷壓縮機市場、30%的助聽器市場以及70%的半導體引線焊接機市場……

這些已成為新加坡經濟的重要引擎之一——精密工程製造業,其產值占國民生產總值的25%左右。

新加坡經濟發展局(EDB)顯示,目前已有2700家精密工程公司落戶新加坡。新加坡也因此成為了很多跨國公司的區域總部或重要研發中心,如科磊、庫力索法、是徳科技以及羅徳史瓦茲等。

電子產業中,新加坡生產了全球約20%的半導體設備。EDB顯示,新加坡半導體企業數量已經超過300家。來自歐美、日本等世界各地的半導體公司,如英飛凌、意法、安華高、大型代理商安富利等都把其亞太總部設在了新加坡。

在製藥行業,全球收入最高的10種藥品中有4種在新加坡生產。愛爾康、Amgen、諾華、輝瑞、羅氏、賽諾菲、夏爾和默克等均把亞太地區總部或研發中心設於新加坡。

航空航天行業,新加坡是全球宇航價值產業鏈的維護、維修和翻修以及製造地,擁有130多家航空航天企業。

化學製品方面,新加坡出口量位居全球前十,全球有超過100家化學品公司在新加坡設有主要業務。

同時,新加坡還是僅次於美國休斯敦和荷蘭鹿特丹的世界第三大煉油中心,超過100家全球石油、石化和特種化工公司集聚於此。

……

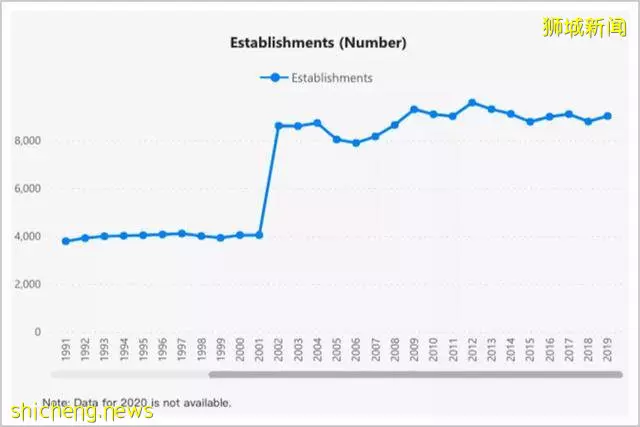

數據來源:A Singapore Government Agency Website(Principal Manufacturing Statistics)

高精尖的領先規模與能力,讓新加坡成為高端製造的重鎮,但新加坡真正站上高端也是最近10來年的事。

在此之前,新加坡的製造業經歷了什麼?

新加坡正式獨立前兩年,也就是1963年,裕廊工業區正式建成並準備投產。

這是即將被迫獨立的新加坡,找到的「謀生」手段。

第二次世界大戰後,新加坡面臨著高失業率、經濟增長緩慢、住房不足、基礎設施衰敗以及社會動盪等重大問題。

與馬來西亞的分離,讓其變得更加孤立無援——從前,它還能和聯邦中的其它地方進行香料、錫和橡膠貿易。

裕廊工業區建成之前,其所在地裕廊河還只是新加坡南部海岸的一片紅樹林沼澤地,經常有鱷魚出沒。一位名為高健斯威(Goh Keng Swee)的博士,在對這片沼澤地經過勘查過後認為,這裡有潛力成為一個重量級的工業中心。

新加坡沒有製造業經驗,勞動力市場不穩定,投資者和當地商人幾乎都不相信高博士的願景,許多人甚至稱它為「Goh's Folly(高氏愚蠢)」。

新加坡政府卻認為這是一個不錯的主意,並在國家發展計劃中撥款4500萬美元給裕廊發展,這筆錢占到當時工商預算的13%。

根據地理環境的不同,新加坡政府對裕廊進行了合理妥善的規劃:沿海的西南部劃為港口和重工業區;靠近市區的東北部劃為新興工業和無污染工業區,重點發展電子、電器等技術密集型產業;中部地區為輕工業和一般工業區……

1964年1月13日,裕廊工業區鋪好了它的第一塊基石——國家鋼鐵廠(NatSteel)正式開業。

此後,在新加坡經濟發展局的幫助下,高博士每天都安排工廠舉行開工儀式,並請媒體持續報道。「沒有什麼比每天開一家新工廠、為期三個月更誘人的了」。在這種勢頭下,裕廊工業區每年都增加上萬名員工。

新加坡政府還擁有更大的願望——吸引跨國公司來此發展。

20世紀60年代中期,世界經濟形勢呈普遍繁榮的態勢。印度尼西亞第二任總統蘇哈托上台後,新加坡與印度尼西亞的對抗結束,兩國恢復貿易。與此同時,美國和日本也開始對新加坡青睞有加。

新加坡政府乘勢而上,在裕廊工業區推出了一系列激勵政策。比如,寬鬆的還款條件、現成的工廠空間和基礎設施、慷慨的稅收優惠以及健康的員工關係的承諾等。

1969年開始,大批海外投資、企業來到了這片土地上。德州儀器開設了第一家工廠,殼牌、美孚等石油公司,日本石川島播磨重工業公司,美國列明士頓公司等世界著名大造船廠商也紛紛紮根於此。

到1972年,新加坡四分之一的製造業公司,要麼是外資公司,要麼是合資企業。

正如當初新加坡政府所期待的那樣,製造業的崛起使新加坡的經濟迎來了前所未有的高增長。獨立後的8年時間裡,新加坡實際國內生產總值年均增長率為12.7%,還基本實現了完全就業。

當初的「高氏愚蠢」變成了「高氏榮耀」。裕廊工業區,不僅成為新加坡最初從殖民地港口向工業出口經濟轉變的象徵和隱喻,更成為了新加坡未來工業發展的燈塔。

然而,對新加坡來說,即使實現了經濟飛速發展、人民安居樂業,整個70年代直到80年代中期,也算不上安穩。

1971年,英國完全撤出新加坡。1973年和1979年,先後爆發的兩次石油危機導致全球油價暴跌,石油起家的新加坡靠資源發展經濟難以為繼。

這意味著,新加坡政府需要在經濟發展中發揮更大範圍、更強勢的作用,關於製造業的規劃也要考慮得更加全面。

此後,新加坡開始有計劃地升級製造業,從勞動密集型產品向高技術含量產品過渡。

計算機技術和電子成為政府促進工業發展的重點領域,電子、石化、零部件和精密工程這樣的高附加值產業企業開始扎堆出現。

惠普公司在新加坡生產出第一台袖珍計算器;森德斯特蘭公司(現為漢密爾頓桑德斯特蘭公司)開始著力建造一個飛機設備零部件廠;希捷在新加坡生產磁碟驅動器;菲利普斯石油新加坡化學品公司、聚烯烴公司、登卡新加坡和乙烯甘醇紛紛到來……

到20世紀80年代末,以就業人數和製造業的附加值來衡量,計算機和相關電子產品已成為新加坡最大的工業。新加坡更成為世界上最大的磁碟驅動器和磁碟驅動部件生產國。

然而,新加坡製造業很快迎來了新的挑戰。

2001年4月,飛利浦電子新加坡執行長約翰·范斯普倫特,正領導著政府委員會向新加坡提供建議——關於如何最好地留住製造企業。諷刺的是,這個月中旬,飛利浦總部正在打算把其位於新加坡的亞洲地區總部遷往中國香港。

中國確實是個好去處。

在20世紀90年代初,東南亞經濟一直處於超前狀態,吸引的外資比例占全亞洲的60%,中國只吸納了還不到20%。到了2000年,東南亞變成了10%,中國則上升到了30%。

這種轉移趨勢的起點是在7年前。

1993年,「北京·1993跨國公司與中國」的會議在北京國貿中心召開,會議明確鼓勵跨國公司來華投資。

台下,西門子、摩托羅拉、巴斯夫等50家跨國製造企業代表聽得熱血澎湃。於是,美國福特公司主管國際業務的執行副總裁韋恩·伯克把「頭號業務重點」放在了中國;寶潔來中國一口氣建立了4家公司和5家工廠……

李光耀說,中國簡直成了「外資吸塵器」。

中國人的創業熱情,以及中國政府釋放的利好政策,共同成了吸引外資者的強磁石。

對比中國後,不缺政策利好的新加坡,為自己下了結論:「缺乏企業家精神」。

為了孵化本土企業家,他們嘗試減稅、打開大門、引進人才;為給有前途的初創企業提供資金,還設立了政府基金。這才有了文章開頭的現象——21世紀初,新加坡製造業的企業數量陡然上升。

更重要的是,新加坡不再單純地依靠外來者投資,而是將主要精力集中在建立自己的技術壁壘。

「必須將『創造力』融入我們的文化、思維定勢和價值觀中」,李光耀下定決心,將新加坡工業開始轉向以知識為基礎的活動——把化學品、生物技術、製藥和信息通信成為重要驅動力,並大力刺激當地中小企業增長的方案。

為滿足發展石化工業的用地需求,新加坡從1995年開始填海造陸,並將7個小島合併成一個大島,打造成了總面積32平方公里的裕廊島。這個為期14年的工程,為新加坡的石化行業提供了一流的硬體條件。

通過集中投資,裕廊島形成了「化工簇群」,即上下游產業一體化的發展模式。辛醇(伊斯曼公司)、乙炔(塞拉尼斯公司)、苯乙烯(殼牌)、苯酚(三井化學)等「化學群」,進行上下游產品連結,降低了原料和產品的物流成本和企業的投資成本,同時產出許多衍生產品,形成了一個獨特的、大而全的,產品供應基地。