去年11月27日,新加坡成立了首個大腦研究資料庫「腦庫新加坡」!

腦庫希望在四年內找到1000位捐贈者,以研究更有效的根治腦神經相關疾病的方式,如阿茲海默症、帕金森病症等。

(圖源:網絡)

在今年9月10日,「腦庫新加坡」迎來首兩顆大腦捐贈。

(圖源:腦庫新加坡臉書)

就是要找亞洲大腦

新加坡過去研究的大腦多來自英國、美國。但是,在臨床上,亞洲人和白人的症狀有些時候不一樣。但因為捐大腦在亞洲並不普及,所以對亞洲人的症狀和原因能研究的較少。「腦庫新加坡」就是希望能解決這樣的問題。

有人去世,才會有腦袋的捐贈。目前有71個人登記願意捐贈腦袋,而今年有兩位死亡;第一位是70歲的婦女。根據報道,這名婦女身前就熱心捐血,她也簽下器官捐贈的意願。

雖然她的皮膚與眼角膜並沒有成功被捐贈,但是大腦完全符合「腦庫新加坡」的需求,所以完成了這項捐贈。這位婦女的大腦是在新加坡中央醫院的「技巧操作實驗室」(Procedural Skills Lab)被摘取,隔天就將遺體歸回給家屬,舉辦火化儀式。

(圖源:腦庫新加坡)

小科普

21歲以上即有資格捐贈大腦,沒有年齡上限。

患有傳染疾病的人無法捐贈,如B型肝炎、愛滋病;車禍死亡也無法捐贈,因為需要解剖。

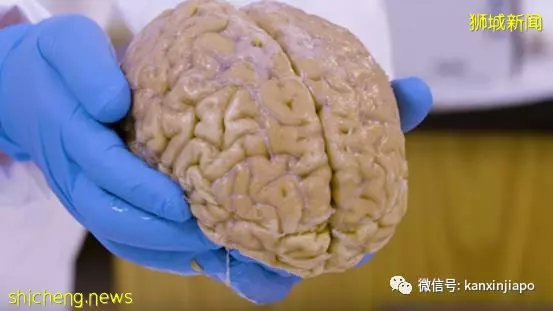

一顆腦袋約1.2公斤,捐贈時,解剖師需從腦後勺剖開取出大腦。

取大腦需要約1小時的時間,而這一定要在一個人死亡後的24至48小時內完成,以更好保存腦細胞組織。

把大腦切成數百塊?

聽到摘大腦,大家是不是跟我們一樣,嘴巴大張、下巴差點沒脫臼。

但是「腦庫新加坡」認為,每個大腦得來不易。他們將腦袋取出來後,會把頭蓋彌合,縫起,讓家屬接續辦理喪事,讓親友瞻仰、追思,對遺體保持最大的尊重。

(圖源:網絡)

接著,這顆腦袋將被劃分為兩半。其中一半是用石蠟(paraffin wax)浸泡以作保存;另一半將分成數個2公分*2公分的小塊狀,然後在零下80°C做急速冷凍。只要存放在合適的低溫環境中,腦組織和腦脊髓液都可以保留至少10到20年之久。

小科普

腦袋捐贈主要是取出腦脊髓液、腦細胞,專給研究使用。

多數取神經疾病病患的大腦,但是,一般人的大腦需要作為對照組研究。

腦神經相關疾病有:失憶症、阿茲海默症、帕金森疾病、腦中風、憂鬱症、燥鬱症、人格分裂症。

更多捐贈詳情可在Brain Bank Singapore查詢。