安舒(新公民,原籍陝西)和古董繡包的緣分始於六年前,一次閒暇在網絡上瀏覽,無意看到有人在網上兜售手繡包,她被手繡包的高雅、細緻給震撼了,她說,「相比現代粗糙的工業流水製品,一個古董手繡包,可能要花費一個高級繡娘800個小時手工繡制而成,怎能不讓我著迷?」

此後,她除了從多個渠道,包括古玩店、二手網站、跳蚤市場等搜尋心儀的包包之外,還大量閱讀相關書籍,成為古董繡包的鐵粉。

她的400多個繡包珍藏,包括法式繡、蘇繡、盤金繡、打籽繡、納紗繡、絨繡、超細手工串珠、金銀絲編拉絲包等,而她最愛的收藏是精緻貴氣的納紗包,因為那是帶著「有溫度的手工」和「時光的印記」。

一針一線的人工心血

所謂的溫度,那是通過人工一針一線編織,需要純熟的工藝和時間。

納紗繡的基本做法就是在篩絹上繡以不同顏色的線,再以線串成一幅完整的圖案。一幅完整的納紗作品,是以微米為單位的千千萬萬個繽紛多彩的繡點組成,就跟組成數碼照片上的千萬像素是同樣的道理。

千千萬萬個繡點經由人手,在篩絹上一針一線縱橫交叉繡成圖案,那是一項十分耗時耗力的工程。比方說,每平方英尺的篩絹上,通常需繡上1,000至2,000繡點,一幅完整納紗繡作品一般需要約10萬繡點和100種繡線,一名熟練繡工需時兩個月繡制,工藝之繁複細膩可見一斑。

「這就是古董包包的珍藏價值所在,現在的繡包大多改為機械縫製,因為人工不符合大量生產的經濟效益,當然,在質量上它們是比不上古老的刺繡細緻。」

歷史巨輪下的時代印記

納紗繡在中國屬於蘇繡的一種,從秦六國公墓出土的繡品中證實,這種繡法已經流傳兩千年,在明清時期發揚光大,被大量用在帝皇的龍袍與后妃的香囊、扇子,或大臣的袍服上。而將納紗繡法用在包包上卻是歷史的機緣。

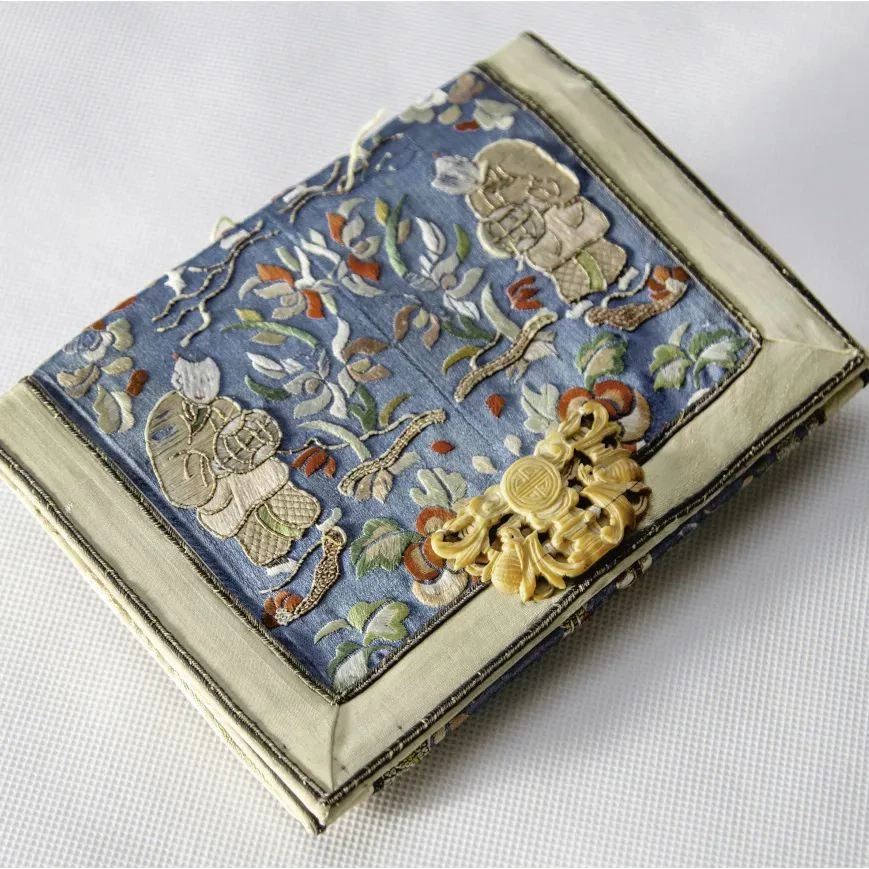

▲藏品中繡圖最精緻的歐洲納紗包,繡片上的花卉也是採用寫實的藝術風格。

「因為60、70年代的中國,急需外匯來振興經濟,所以官方設立了文物商店向民間收集一些文物,經過評級之後,一二級的文物進入博物館,三四級的則可出口海外賺取外匯,很多寶石其實都是古董文物,但那時候都改鑲在繡包上,用於出口創匯。」

用玉手鐲做為提手的納紗包都是這個時期的產物,這個時期的手包大部分是金屬框,少部分用明清老手鐲做提手,包框鑲嵌各種明清時期的寶石。

「鑲嵌在包包的手鐲特別大,是明清時期的產物,因為那時候手鐲都是戴在袖子外面的,而且一戴就好幾個,還有你會發現包包的寶石上有一些細小的孔,這是原來為了縫製在帽花、衣服上而在小寶石上穿孔,後來衣物舊了,就把寶石全部拆下,重新鑲嵌在包包上。」

▲以細小珠子串成的珠繡包包。

安舒還指出,這些曾經大量湧現的古董手鐲與寶石基本上在70、80年代後就絕跡了,畢竟文物是有限的,而當時中國為了創匯,將很多古董繡包外銷出口,目前古董繡包在海外存量也比較多。

歐洲繡包反映貴族生活

歐洲的納紗繡包可追溯到年代較遠的17、18世紀。據記載,奧地利女皇瑪利亞•特蕾西婭 (Maria Theresa) 對納紗繡包情有獨鍾,並大力推廣,一時成為顯赫身份與地位的象徵。18世紀在歐洲風行一時的納紗繡包,大部分以約300細小繡點的黑色篩絹為底,並在中央繡出花卉,並以金屬加邊。

▲一套四件的納紗包,內有飾盒與錢包。

安舒還指出,現存的納紗包中有很多是取材自歐洲宮廷王室與貴族生活,例如茶點、舞會,以及奼紫嫣紅的奇花異卉,再加上其他的搭配,則構成典型的歐洲洛可可風格。

「歐洲繡包跟中國繡包最大的區分是鑲嵌的材料。中國採用的是明清時代的老寶石,比如翡翠、碧璽、紅寶石、瑪瑙等。歐洲繡包鑲的很多都是鑽石切割的白鐵礦石、砝琅、琉璃等,鑲嵌技法也不一樣,邊框的製作風格更是大相逕庭。」

潮濕氣候難保養

古董繡包最大的敵人是氣候,面對新加坡潮濕炎熱的天氣,不僅容易發黃長斑,而且質地容易變脆,特別是真絲質地的繡包受影響最大。

「收納的地方需要乾燥劑,而且防塵。平時發現小髒的話,用濕布覆蓋在包上,並用不是很高溫的電熨斗熨一下,髒東西就會被吸附在濕布上。」

如果地方不大,包包擠成一堆也會容易變形,安舒採用了大包套小包的方式,或是用海綿或軟紙往內墊著,就不容易變形。

安舒也將部分的收藏放在陝北的老家,那裡氣候乾燥,藏品更耐存。

邊框鑲嵌逐個看

琺琅是一般法國古董包喜用的材料,因為近代畫琺琅技法15世紀中葉起源於法國。到17世紀初,法國工匠發明了畫琺琅的新方法,其中以法國中西部里摩居的畫琺琅工藝品最為著名。在窯爐火焰的淬鍊下,矽粉和各種的礦物相互作用,造就出從火中誕生的藝術——琺琅。經過一系列的精準工序,琺琅圖案變得栩栩如生,賦予作品濃郁的色調和深邃的光澤。

邊框由兩部分組成,它的扣是手繪圖案的玻璃扣,它的邊框打了很多孔,然後將珠子串縫在上面。

主要是手工鏨刻加鑲嵌珠寶,當時最流行鑲嵌鑽石切割的白鐵礦或珠寶。

主要手工鏨刻鏤空工藝,結合當時流行的花樣,將框架設計成花卉、葉片的樣式。

框鑲清代老翡翠,繡法是典型的中國風。工匠根據翡翠原來的形狀做好邊框,把翡翠鑲在裡邊。邊框也運用了拉絲工藝,即是把金屬絲拉成頭髮絲那般細後,編成各種花樣,最後焊接在邊框上。

銀絲編織包

民國時期出口海外的晚宴包,材料採用比頭髮還細的銀絲編織,然後焊接串起來,這類工藝已失傳,至今流傳下的製成品自是特別珍貴。

百年清代老繡包

利用清代老繡片改裝成的繡包,繡片至少有百多年歷史,由於繡片很難保存,特別是老繡片肯定有各種殘破,所以在繡片之間補了很多針串起來。

*繡片 - 指繡上刺繡的包包面料。

清代袍服手拿包

由清代袍服改成的手拿包,扣子是手工雕刻的蝙蝠,取諧音「福」的寓意。錢包前後內外共各有四對人物,對應中國古代10大雅事之拾花、候月、對弈、酌酒,蘊含中國古代獨特的生活美學。

獨角獸繡包

仿名畫《獨角獸》編織的歐洲手繡包,它以貴族少女和象徵情慾的獨角獸為藍本,繪製出一個追求愛情的浪漫故事。

琉璃珠串珠包

將成千上萬顆不足一毫米的藍色、銀色琉璃珠按照圖騰印花進行手工串珠製作,一個包需時幾個月完成。

圓形包包

罕見的法國圓形手繡包,繡法有異於一般的中國繡法,顏色採用溫暖的大地系列,與色彩鮮明濃烈的中國包包成強烈對比。

(圖:熊俊華)