隨著疫情改變傳統經營和消費模式,翡翠和玉石商家紛紛轉向網上直播銷售,分享買賣經驗以吸引顧客。然而,這一趨勢也給了騙子可乘之機,他們通過直播銷售假翡翠或玉石,欺騙消費者。這些假貨包括玻璃仿翡翠、大理石仿玉、綠色樹脂人造翡翠以及塑料與合成石模仿品。

本地珠寶鑑定師注意到,近幾個月來,顧客送來鑑定的翡翠和玉石中,假貨比例增加了兩三倍,情況令人擔憂。南洋珠寶學院創辦人曾春光指出,這些有問題的翡翠或玉石,都源自「五假」手段:假證書、假網站、假承諾、假產品及假場景。

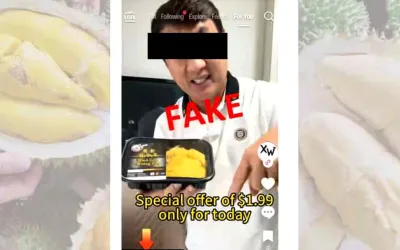

受害者大多是通過社交媒體上的直播,誤以為直接向國外的直播主下單有優惠,卻掉入騙子的圈套。直播主通常會承諾「假一賠三」甚至「賠十」,但一旦顧客投訴買到疑似假貨時,騙子就會將人拉黑,形同假承諾。

一些直播主還會選擇在所謂的礦場旁做直播,旁邊站著幾名緬甸工人,甚至現場開石或磨玉,讓人相信他們真的是直接從原產地進貨,所以價格才能這麼便宜。

若顧客仍持懷疑態度,直播主還聲稱能為每個翡翠和玉石都提供珠寶鑑定證書,印有多個國家正規單位的認證。他們會告訴顧客,在鑑定證書上面還有一個QR碼可供掃描,當顧客掃描後,上面還會出現該產品的防偽信息。

實際上,這些證件和網站都有可能是偽造的,當一個不知情的人在面對如此真實的場景,上當的幾率就高。

曾春光表示,以前每個月只有約10個案例是假貨,今年越發嚴重,過去幾個月送來鑑定並被發現是造假的案例,增加了兩三倍,如今每個月有逾30起。受害者現身說法,其中一人花了數千元買到假貨;另一人要求退款後,就立即被平台拉黑。

陳先生(50歲)說,他在半年前陸續買了1萬元的翡翠吊墜和珠子,其中有超過一半是假的。他之前是向5個不同的平台購買產品,當他送去鑑定後發現是假貨,就向平台投訴,結果被拉黑。

另一名受害者黃女士(50歲)說,她在5月尾看直播後買玉器,結果損失約1萬元。