第二,新加坡人不再認同精英治國的理念。隨著教育水平的普遍提高,精英不再像以前那麼遙不可及。人們發現政府的「精英」的標準太過偏重於考試成績、學歷學位,質疑他們挑選行政官和部長的「選賢任能」渠道太過狹窄,不再覺得政府里的所謂精英比自己更高明。「端起碗來吃肉、放下筷子罵娘」成為一個普遍現象,參與公共治理的慾望也日益高漲。網際網路和社交媒體的出現,及時為大家的參與提供了方便和低成本的平台。可以說,家長式的管理方式在新加坡已經失去了政治基礎。

第三,新加坡人不再接受反福利主義的政策。從前是寄人籬下討生活的移民,對殖民地政府敬而遠之。有什麼事自己解決,自己解決不了找親人、同鄉、會館。隨著對國家認同感的加強,主人翁的意識也加強了。人們對政府能夠提供什麼樣的公共物品也有了更多的要求,在教育、醫療、養老、收入不平等、移民政策等方方面面給政府施加壓力。新加坡政府顯然已經意識到這個民意變化,在2011年大選後積極作出調整,整體政策明顯地「向左轉」,在提高福利、注重公平的方向上跨出大步。

上述變化趨勢當李光耀還在世時就已經出現。這不是新加坡獨有的,在一些東亞國家的發展過程中都曾有過。李光耀為新加坡的高速發展採取了一些實用主義的措施。作為一位律師出身的政治家,他善用法律手段對付政治對手,也利用執政黨在國會中的多數通過適用的法律,但對司法獨立和民主選舉的基本規則仍然保持應有的尊重。所以,他的那些措施並沒有對法治和民主的框架產生結構性的長效影響。從這個角度看,新加坡模式是一個過渡模式。可以期待,後李光耀的新加坡在協商民主、治理創新方面會有新的突破,呈現出這個城市國家獨有的鮮明特色和頑強的生命力。

新加坡經驗的借鑑意義

從上述討論中,我們可以看到新加坡經驗有三個不可分割的組成部分。第一是新加坡「小」的優勢。新加坡只有一級政府,委託代理的鏈條很短,能保證相對透明、高效。政府領導人同時又是國家領導人,有充分的自主權。第二點仍然與城市國家的特性有關。領導人沒有升遷的奢望,必須把自身利益和新加坡的長遠利益緊緊掛鉤,因而有很強的意願推動社會發展。第三是民主選舉制度。沒有這一條,就無法限制領導人濫用權力,就不能體現人民對施政過程和結果的真正評價。

這三點對於一個大國來說,也是很有借鑑意義的。首先是分權。應該減少集權,讓那些和新加坡規模大小類似的城市政府掌握地方發展的主要權力。第二是建立獎懲機制,使市主要領導人的自身利益與地方的長期利益掛鉤。應當避免領導人頻繁的調動和交流,這樣做容易使人產生「流寇」思想。第三,在市一級引進公正的民主選舉,對主要領導人進行有效的約束,把「一把手」的權力真正關到籠子裡。這三條必須同時進行,缺一不可。 新加坡的經驗其實不複雜,要真正學過來卻沒有那麼容易,要下很大的決心。

陳抗:新加坡國立大學李光耀公共政策學院教授以及高級公共行政與管理碩士項目主任,也是廈門大學王亞南經濟學講座教授。

(作者:陳抗)

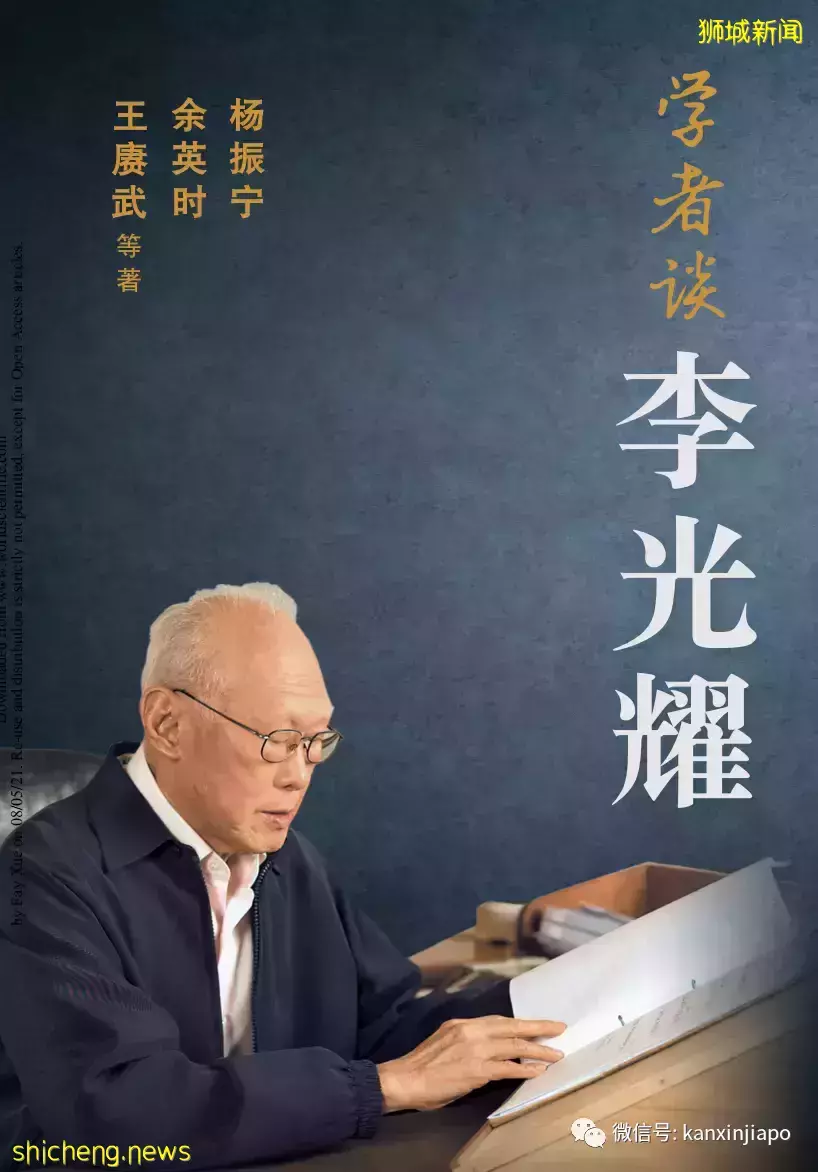

本文收錄於《學者談李光耀》一書中,作者XX