新加坡的宗教和諧是神聖不可侵犯的。(張麗苹攝)

政府準備大刀闊斧對付那些冒著「宗教」名義,在新加坡散播詆毀其他宗教的惡性言論、分裂新加坡宗教和諧的外國與本地個人與宗教團體。

內政部兼國家發展部高級政務次長孫雪玲今天在國會復會時,代表內政部提呈了維持宗教和諧(修正)法案一讀。法案所提出的幾項修改可歸納為幾個關鍵詞:

外來、迅速、社改、整合。

李顯龍總理(中)和榮譽國務資政吳作棟(左七)一起出席新加坡宗教聯誼會(Inter-Religious Organisation,簡稱IRO)70周年紀念禮。(聯合早報)

一)外來:限制外國勢力對本地宗教團體的影響

主要修改有三大點:

領導人——外國人今後不能擔任宗教團體主要領導人。宗教團體的主席、秘書長、財務或相關職務必須由新加坡公民或永久居民擔任,領導團體的絕大部分成員也必須是新加坡公民。

捐款——超過1萬新元以上的捐款,若不是來自新加坡公民或永久居民,必須公開申報。不包含在這項條規下的捐款包括:放進捐款箱內的款項、舉行宗教儀式時收到的集體捐款、非現金捐贈、回教信仰下的義務性「天課」捐款Zakat或Fitrah、匿名捐款,以及本地外籍勞工給予的捐款。

背後組織——所有宗教團體都必須申報位於國外,有權控制或干預它們內部運作的相關組織。

關於領導人一項,歷史遺留下來的跨境組織,或者外國宗教領導人被評估為不會對新加坡宗教和諧造成負面影響的情況下,則可豁免。那些身在國外的精神領袖因為沒有擔任本地宗教團體的正式職務,也不受限。

二)迅速:一旦出現情況,部長有權立即對該宗教團體執行限制令

目前,限制令在政府發出意向通知的14天後才會生效。法令的修改將授權內政部長在得到宗教和諧總統理事會和民選總統的同意下,向被指利用宗教之名,作出破壞宗教和諧的言行,或干預世俗活動的宗教代表或個人發出限制令,而且立即生效,及時制止惡意言行的傳播。

除此,限制令的權限範圍也擴大了。限制令能夠要求觸犯法令的宗教團體即刻停止接收來自特定外國人或所有外國人士的捐贈;要求將宗教團體的領導班子的所有成員都更換為新加坡公民;要求宗教團體將某位外國成員撤掉或停職。

14天通知的條例,是早在網際網路時代出現之前設立的。隨著網際網路和社交媒體的盛行,帶有破壞宗教和諧的言行或干預世俗活動的影響必須即刻且迅速的制止,因此需要一個更迅速的限制令。

三)社改:要求違法者實地了解對方宗教的新條例

這項法令修改所提出的社區關係修復措施(Community Remedial Initiative,簡稱「社改」),說白了就是讓那些傷害其他宗教團體成員的人士,有一個機會進一步了解被他所傷害的宗教社區,化干戈為玉帛。

新加坡宗教聯誼會今年3月深入社區,在遠東商業中心舉辦「新加坡宗教和諧展覽」。本地十大宗教代表在推介儀式上祈求國泰民安,也為近期發生的幾起空難、天災和紐西蘭回教堂恐襲事件死難者哀悼。(聯合早報)

這些社改措施包括:公開或私下道歉、參與對方的宗教活動、接受自身宗教領袖的輔導後,(如有必要)再接受對方宗教領袖的輔導。

社改並非強制性。一旦內政部發出「社改」要求,違法者可以選擇不去執行,這不算違法。但如果違法者執行了社改,內政部就不能再對他採取刑事起訴。當局在決定是否提控違法者時,會將對方所做的補救措施考慮在內。

什麼情況下會選擇不開出「社改」藥方而直接提控呢?

內政部今天(9月2日)發表的文告進一步解釋他們不會亂亂抓人。

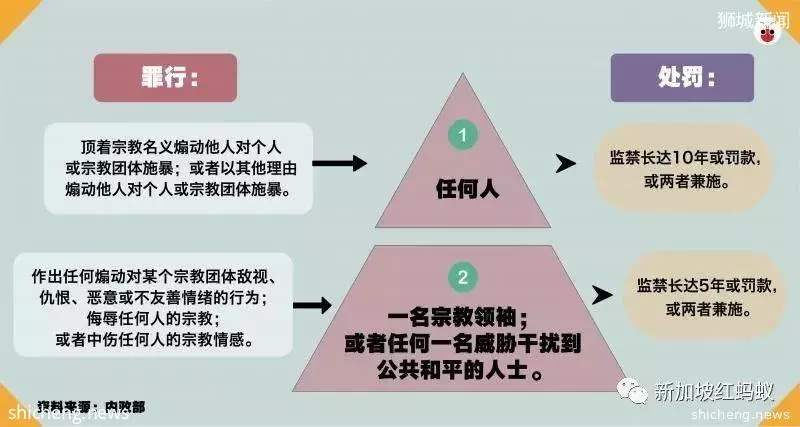

「如果是非宗教領袖的個人,所犯下的行為必須證明有干擾新加坡公共和平的風險,才會被視為一種犯罪行為。但如果違法者是一名宗教領袖,在無須證明有干擾新加坡公共和平的風險下,就會被視為犯法。」

(葉安琪製圖)

四)整合:刑事法下的相關條例將與維持宗教和諧法相整合

新加坡目前有兩套法律可以起訴破壞宗教和諧的人士,一套在《刑事法典》下,一套在《維持宗教和諧法》下。

法令將在修改後把兩套法律二合為一,涵蓋以下範圍:

以宗教之名,煽動大家對某個宗教團體及其成員作出暴力行為;

煽動民眾對於某個宗教團體的敵視、仇恨、惡意和不友善情緒;

侮辱某個宗教或中傷另一個人的宗教情感。

注意:即使這些行為發生在國外,只要是針對國內的某個宗教群體或某個人,對新加坡社會造成影響,也視為違法。因為今時今日許多煽動者都在國外通過網際網路犯下罪行,來惡意干擾本地的宗教和諧。

新加坡宗教聯誼會各大宗教領袖齊聚一堂。(聯合早報)

上述修改目前已得到羅馬天主教新加坡教區、基督教全國教會理事會、新加坡佛教總會、新加坡伊斯蘭宗教理事會、新加坡道教總會、錫克教諮詢理事會、興都教發展理事會和興都教諮詢理事會的支持。

新馬兩國都曾經禁止激進傳教士入境

新加坡曾在2017年9月和10月先後禁止四名傳教士入境新加坡發表演講。其中兩人是基督教傳教士。他們當中有一人將回教真主阿拉形容為「假神」,要求信徒為那些「被俘虜在伊斯蘭教黑暗中」的人祈禱。他還影射佛教徒為「迷失自我」的人,只有皈依基督教才能獲得救贖。另一人則多次提起「伊斯蘭教的邪惡」和「伊斯蘭教和穆罕默德的惡毒天性」,稱回教「不是和平的宗教」。

其餘兩名被禁止入境是回教傳教士。其中一人是辛巴威回教宗教司依斯邁蒙克(Ismail Menk)。他宣揚分離主義,指回教徒不得祝他人聖誕快樂或屠妖節快樂,否則就是犯下罪惡。另一人是馬來西亞回教宗教師哈斯林(Haslin bin Baharim)。他曾多次發言挑撥回教和非回教社群之間的和睦關係,指非回教徒是「離經叛道」。

內政部長兼律政部長尚穆根當時明確指出:

「我們不能讓他們(外國傳教士)在新加坡人當中,宣揚或發表那些有損我國利益的看法,使到信仰不同宗教者感到憤怒。國人必須清楚,一個外國傳教士能入境新加坡既不是自動的程序,這也不是他的權利,而是一種榮幸。」

他也補充說:「基本上,我們秉持的一個原則是不要傷害他人,不要宣揚暴力,不要貶低其他宗教。只要你遵守這個原則,你可以宣揚你的信仰。我認為,在這個被高度困擾的世界裡,我國是個宗教和諧的綠洲。」

尚穆根去年7月就已經對外說過,必須儘快修改維持宗教和諧法案。

馬來西亞最近有七個州政府,包括柔佛、砂拉越、玻璃市、雪蘭莪、吉打、檳城及馬六甲,嚴禁具爭議性的印度籍回教傳教士扎基爾奈克(Zakir Naik)進行演說。

據《聯合早報》報道,扎基爾(53歲)8月3日在吉蘭丹演說時,曾自稱是馬來西亞的「新客人」,並指華人及印度人都是「舊客人」。

他說,若有人要他這名新客人離開,則華人及印度人這些舊客人更應該先離開。他還指馬來西亞的印度人效忠印度總理莫迪而不是首相馬哈迪。這些飽含種族主義的言論在馬來西亞引起軒然大波,遭到馬國華社和印度族群的譴責。扎基爾已對種族言論道歉,並自稱不是種族主義者,但事件至今還未平息。馬國朝野不斷有人呼籲政府撤銷他的永久居留權。

歷史小回顧:維持宗教和諧法案在1992生效

新加坡是在1990年通過維持宗教和諧法令,1992年3月開始生效。該法案基於兩項原則來維繫新加坡的種族和諧:

不同宗教的信徒,對於其他宗教成員及他們的信仰必須採取包容的態度,不可以唆使或山東宗教之間的敵視與仇恨;

宗教與政治必須嚴格區分開來。

本地目前有2500個宗教團體,估計當中有大約100個團體很可能難以滿足法案所提出的新修改。內政部將根據個別團體的具體情況,考慮是否給予豁免。

內政部文告說:「修改法案一旦通過,將能強化並更好地集中我國在維繫宗教和諧上所作出的努力。」